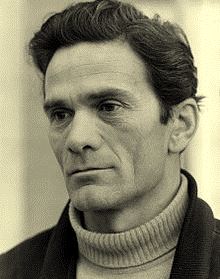

E’ brutto da dirsi ma devo la mia carriera a Pier Paolo Pasolini. O meglio, alla sua tragica morte. Non tanto perché sono stata la prima giornalista ad avere l’onore e l’orrore di vedere quel corpo massacrato. Quanto perché il 2 novembre 1975 ho imparato sul campo alcune semplici regole di buon giornalismo: mai fermarsi alla prima impressione, mai dare troppa fiducia a una sola fonte, mai accontentarsi della spiegazione più semplice. Oggi lo chiamiamo giornalismo investigativo. Una volta era semplicemente fare il cronista, senza mai dimenticare il rispetto dei fatti e delle persone.

Arrivai all’Idroscalo di Ostia alle 7,15 del 2 novembre. Dal mare si alzava un pallido sole, dopo una notte di pioggia. Nel pantano c’è il morto. Bocconi. La faccia affondata nella melma. Senza camicia, il cadavere indossa una maglietta sporca di sangue. Segnata dal passaggio di pneumatici. Un massacro. Quando lo girano lo scempio è inguardabile. Ferite evidenti alla testa e al torace. La mano sinistra fratturata, le dita quasi tagliate. Il volto è una maschera di lividi e sangue, irriconoscibile. Un orecchio non c’è più. Tutto intorno tracce del pestaggio. Una, due tavolette di abete, di quelle da cantiere, intrise di sangue. I muratori le chiamano sostacchina, i dizionari abetella. Due paletti, da recinzione, spaccati. Su un pezzo c’è scritto «Buttarelli A.». Sull’altro: «Via dell’Idroscalo 93».

Cerco i testimoni. «Fijetta mia che te devo di’? Ho visto ‘n fagotto, pensavo monnezza. Era quer poveraccio. Ma te che fai qua? Nun te fa impressione, vattene a casa, cocca». Maria Teresa Lollobrigida non mi prende sul serio. È stata lei la prima a vedere il cadavere, proprio di fronte alla baracca abusiva, «casetta al mare» la chiama, che figlio e marito stanno costruendo con le loro mani sul terreno demaniale come tanti altri qui intorno. Sono arrivati presto, accade sempre quando è festa. La signora Maria Teresa è scesa per prima dalla macchina, ha visto il «fagotto». Si è avvicinata per buttarlo e ha cacciato un urlo. Di corsa al commissariato, ha ordinato al marito. Così racconta, all’infinito, ripetendo a tutti la stessa storia.

Più in là, a decine di metri dal cadavere, c’è una camicia, di quelle di fustagno. Il novembre è mite ma le notti si fanno sentire. Chi la indossava doveva essere abituato al freddo ma prudente. Un agente raccoglie la camicia. L’ha notata a una settantina di metri dal cadavere, a ridosso della recinzione di un campo di calcio senza reti, solo pali. È inzuppata di sangue, il poliziotto usa i guanti d’ordinanza per tirarla su e si aiuta con un bastone. La rigira fino a quando gli occhi non cadono su un dettaglio. Attaccata sulla parte bassa, proprio sotto l’ultimo bottone, all’interno, c’è una specie di targhetta. Uno di quei fogliettini di carta indistruttibili, scritti con inchiostro indelebile. Una strisciolina fermata da un punto metallico. Le attaccano le lavanderie per non perdere i capi dei clienti. Fango e sangue non hanno cancellato il nome. «Pasolini», così c’è scritto. Pasolini? Mi si stringe la gola. Per qualche minuto non capisco niente. Sento solo un ronzio nelle orecchie e vedo attorno a me un’agitazione frenetica. Il nome rimbalza fra i poliziotti: «Pasolini». Un passaparola fino al commissario di polizia che si prende la responsabilità e gira il cadavere. «Pasolini», lo sento mormorare. Un sussurro, sufficiente a svegliarmi. Sento un dolore dentro. È morto un poeta. Il poeta.

Il lavoro all’Idroscalo potrebbe fermarsi qui. Il resto sono dettagli, orribili, ma dettagli. Fino alla partitella che un paio d’ore dopo la scoperta del delitto si gioca sul campo, giocatori e pubblico devastano la scena del crimine. Dall’Idroscalo bisogna però partire per comprendere che cosa è successo nella notte e che cosa accadrà in questi ultimi 40 anni.

La prima tappa di questo percorso infinito verso il nulla quanto a esecutori e moventi dell’assassinio di Pier Paolo Pasolini sono i Carabinieri. La stazione in via dei Fabbri Navali, dove dall’una e mezza di notte un ragazzo deve spiegare il perché guidava un’auro rubata contromano sul lungomare. In cortile c’è un’Alfa Romeo Giulia Gt 2000 grigio metallizzato ben parcheggiata sotto le finestre della caserma. «Di chi è quella macchina?», chiedo. La risposta è sconcertante: «Un certo Pasolini», risponde il militare di piantone. Come fosse la cosa più normale del mondo. O come se la notizia della morte di Pier Paolo Pasolini non fosse proprio arrivata, almeno al corpo di guardia.

«Stanotte, abbiamo preso un ladro d’auto. Non stava fermo, mi ha rotto un dito. Si chiama Pelosi Giuseppe, è minorenne, sta già a Casal del Marmo». Il brigadiere Cuzzupè parla quasi a se stesso e per la prima volta il nome dell’unico condannato per la morte di Pasolini finisce su un taccuino. Pino Pelosi, Pino la Rana, confesserà più tardi, nella sala interrogatori del carcere minorile. Testardo, allora, nel prendersi tutta la colpa del delitto, Pelosi in quarant’anni non cambia versione e non tradisce il segreto su moventi e mandanti.

Oggi, nel 2015, il cronista è costretto a fare un passo indietro. Deve spiegare e rimettere ordine. Aprire taccuini e cassetto della memoria, a vantaggio della comprensione. Negli anni, assodato che Pino Pelosi non era solo la notte fra il primo e il 2 novembre 1975, le ipotesi su moventi e mandanti sono state molteplici, fantasiose, talvolta utili, talvolta futili, spesse volte politiche. Mai con esiti certi. Fino a ridursi a tre: Pasolini fu vittima di un complotto ordito da Eugenio Cefis, servizi segreti italiani e Cia a vantaggio della copertura di segreti indicibili sull’Eni; la morte di Pasolini fu decisa da elementi di spicco della neonata Banda della Magliana, in complicità con ambienti neofascisti dediti all’autofinanziamento attraverso il traffico di droga; l’intenzione di vecchi arnesi della malavita di Casalbruciato di punire un corruttore di ragazzini andò oltre se stessa, complici il buio e la reazione rabbiosa del poeta deciso a difendersi anziché a farsele dare di santa ragione.

Tre ipotesi credibili, tre strade lastricate di indizi incastrati ai fatti e dimostrabili. Tre soluzioni logiche, sostenute, questa è la verità scomoda, da pochi o nulli riscontri investigativi.