L’attore americano, di origine canadese, era stato chiamato a interpretare Giacomo Casanova anche grazie all’altezza, un metro e novantadue, mezzo centimetro superiore al grande amatore veneziano, il quale per la sua epoca era considerato un gigante dal fascino irresistibile.

Tutt’altra immagine ne aveva concepito Fellini che infatti, terminato il film, archiviò con un affilato ritratto la sua creazione:

«La faccia stravolta di Sutherland, da cavalluccio marino, il suo sguardo stupito e allarmato, il suo sorriso lieve e stregato mentre gira allacciato alla bambola meccanica in un eterno girotondo, con i mutandoni di lana e il mantello da Dracula, nella Venezia ghiacciata; quell’inesausto Pinocchio che non gliel’ha fatta a diventare un bambino “per bene”, vive ormai la sua vita di fantasma insieme ai Vitelloni, agli Zampanò, allo Sceicco Bianco, a Cabiria e a tutti gli altri personaggi delle mie storie».

Donald all’inizio della lavorazione era completamente spaesato, non capiva cosa Fellini cercasse da lui. Quando era stato ingaggiato, dopo un rapido incontro sugli scalini del Grand Hotel di Roma, e Federico squadrandolo aveva ‘notificato’ provocatoriamente al produttore Dino De Laurentiis: “Voglio lui”, forse l’attore, legittimamente, aveva creduto di sconfinare in una di quelle favole che accadono sempre agli altri. Non che il suo nome fosse ignoto, tutt’altro. Aveva già lavorato in “Novecento” di Bertolucci, e in molti avevano apprezzato un inquietante film parapsicologico “A Venezia un dicembre rosso shocking” di cui era stato protagonista accanto a un’incantevole Julie Christie (1973). Ma un film diretto dal mitico Fellini e per di più nelle vesti di Casanova, un personaggio storico divenuto leggendario in tutto il mondo, doveva essergli sembrato il giro di boa, la svolta. Tanto più che le altre candidature volate per le rotative delle maggiori testate internazionali avevano parlato di Paul Newman, di Robert Redford, di Robert De Niro, addirittura di Marlon Brando. Nel vortice dei candidati al ruolo nel ruolo del seduttore veneziano. erano saliti alla ribalta e poi precipitati, Alberto Sordi, Michael Caine, Jack Nicholson, Gian Maria Volonté, e Tom Deal, un improbabile attore inglese di Cabaret. Donald Sutherland, buon ultimo, aveva dichiarato:

“Per questo ruolo che vorrei tanto soffiare a Gian Maria Volonté verrei in Italia a nuoto”.

Insomma contro ogni pronostico Donald aveva prevalso a sorpresa sul gotha dell’attorialità di lingua inglese. L’offerta economica era eccellente e da serio professionista si era tuffato anima e corpo nella parte, divorando al completo, eroicamente, i voluminosi tomi dei ‘Memoires’. Era preparatissimo. E qui stava il guaio. Esattamente il contrario di ciò che Federico si aspettava da lui. Così la collisione fu inevitabile, tellurica. Il regista non poté fare a meno di dargli da leggere la sceneggiatura, ma, controvoglia, ben sapendo che l’altro l’avrebbe presa alla lettera, incrostandosi in personali convinzioni destinate a confliggere con le sue idee.

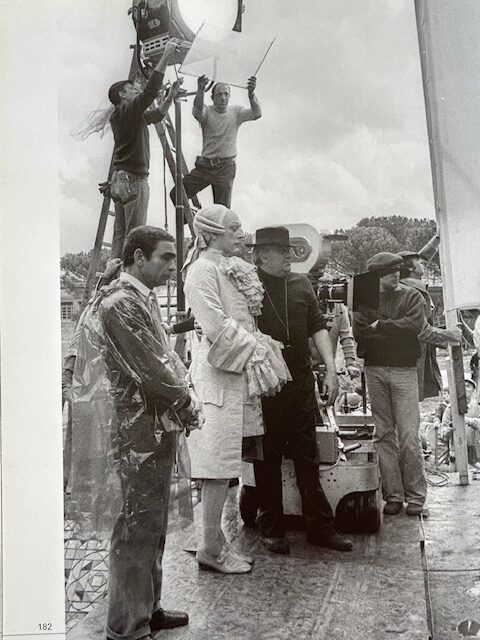

Quanto più Sutherland si preparava per arrivare ferrato sul set, con le battute perfettamente a memoria, tanto più il regista cambiava in corsa il piano di lavorazione, spostava le scene, lo spiazzava mettendolo di fronte al panico dell’improvvisazione. E per giunta c’era quell’interminabile seduta di make-up ogni mattina, in cui l’attore veniva affidato per quattro ore alle mani del truccatore Giannetto De Rossi: naso finto, mento finto e una stempiatura a metà cranio che minacciava di fargli perdere per sempre i capelli.

“Deve avere la faccia come un piede”, imperversava Fellini, il quale l’aveva scelto – come sarebbe stato chiaro a film concluso – per quei lineamenti che lo rendevano simile a un feto, a una creatura mai nata, e per quegli occhi celestini e acquosi che sembravano ancora annegati nel liquido amniotico.

Federico detestava Giacomo Casanova, nel quale supponeva di rintracciare, psicanaliticamente, una componente mai sviluppata dell’individuo umano, che ‘viene agita’ attraverso la ricerca instancabile, nevrotica, della donna, cioè la disperata compulsione a usare il sesso per rientrare simbolicamente nel grembo materno.

Soprattutto sembrava disturbato da quel casanovismo di maniera inteso come ineluttabile eredità cromosomica del maschio latino, quella sorta di immaturità congenita che nei secoli aveva allevato l’irritante genia di tutti i vitelloni e i dongiovanni e i playboy in circolazione sulla Terra, con particolare rigoglio nelle nostre latitudini. Probabilmente il regista, alla soglia dei sessanta anni, si trovava costretto a fare i conti con l’esibizione di una vitalità che per lui cominciava fatalmente a svanire, e che avvertiva dunque ingombrante e ricattatoria.

Insomma il groviglio era complesso, e spettava a Donald Sutherland subirne le conseguenze infilato negli abiti poco agevoli del Cavaliere di Seingalt. Così malgrado Federico lo appellasse con vari e dolci nomignoli, a cominciare dall’affettuoso vezzeggiativo di Donaldino, l’attore non sapeva più a che santo votarsi. Sul set l’elettricità era crepitante, si respirava un’aria di burrasca sul punto di esplodere; incombevano le peggiori previsioni, e si temeva che i due potessero venire alle mani da un momento all’altro.

Sutherland, insieme alla sua famiglia, era stato sistemato dalla produzione in una elegantissima villa sull’Appia Antica, un’area prestigiosa a sud di Roma non troppo distante da Cinecittà. L’autista passava a prenderlo la mattina e la lussuosa berlina scivolando accanto ai ruderi romantici dell’Acquedotto Appio, nell’agro romano, in un quarto d’ora al massimo lo depositava negli stabilimenti di via Tuscolana. Donald rinunciò alla Mercedes. Aveva capito che per evitare un conflitto irreparabile era necessario che arrivasse sul set sfinito, privo di forze. Così ogni giorno si alzava prima ancora dell’alba e percorreva di corsa circa dieci chilometri sottoponendosi a un raid massacrante. Le lunghe ore di trucco lo frollavano definitivamente, e quando veniva sistemato davanti alla macchina da presa era ormai diventato morbida cera nelle mani del suo demiurgo. Un automa. La giornata di lavorazione trascorreva quasi sotto ipnosi, e l’attore la sera ritornava in villa scarico di ogni energia.

La giovane moglie non ne poteva più, non si rassegnava all’idea di avere per casa un estraneo, esausto, assente, irritabile, senza più nessuna attenzione né verso lei né verso i loro bambini. Un energumeno da cui fuggire. Aveva deciso di lasciarlo.

Una mattina, dopo settimane di travaglio interiore, Francine era apparsa a Cinecittà con un figlio per mano, determinata a troncare quel rapporto ormai privo di senso. Aveva già acquistato i biglietti aerei, sarebbe ritornata in Canada e al resto avrebbero pensato gli avvocati. Gli ispettori la fecero entrare in teatro di posa, e lei passo dopo passo si era approssimata a quell’alone di luce in cui il marito stava recitando.

Era in pieno svolgimento la scena del Castello di Dux, in Boemia, dove Casanova ormai vecchio e dimenticato, vive praticamente in esilio, senza onore né gloria, con l’incarico pretestuoso di bibliotecario. I servitori si fanno beffe di lui, nelle latrine imbrattano per scherno il suo ritratto con le feci, lo dileggiano quando reclama per pranzo i maccheroni promessi dal Principe, regolarmente assente, lo sbertucciano, sbadati e infastiditi, quando in redingote e polpe bianche da gran gentiluomo del Settecento, Giacomo si sforza di intrattenere la marmaglia declamando a memoria le ottave del divino Ariosto. Casanova è vizzo, curvo, emaciato, le palpebre allentate sotto gli occhi mostrano bordi rossi e lacrimosi: un vecchio arnese superato dai tempi, di cui disfarsi senza riguardi.

La moglie rimane impietrita: contempla il marito nell’aspetto che assumerà negli anni a venire, scorge nel suo sembiante il padre stesso di Donald, i medesimi movimenti incerti, l’identica stanchezza, la schiena ingobbita, il volto cadente.

Giacomo Casanova recita, battuta dopo battuta, la propria fine indecorosa e lei si commuove, il viso le si riga di lacrime. Quando Fellini ordina lo stop, oltrepassa la linea d’ombra verso lo sfavillio delle luci, entra sul set incurante dei presenti, raggiunge il marito, lo abbraccia senza una parola. Si stringono in silenzio, si avvinghiano e piangono insieme, non hanno bisogno di dirsi niente, capiscono che il patto non si è mai spezzato, che il legame è ancora saldo, e lo sarà in futuro. Di separazione non si parla più.

Al tempo Sutherland – stiamo parlando del 1976 – era un gagliardo quarantenne. Oggi con ottantanove gloriosissime primavere, quante ne avrebbe compiute il 17 luglio, ha superato di gran lunga l’età che aveva Casanova in quella scena galeotta. Sono sicuro che agli occhi della moglie era rimasto affascinante come di consueto, dal momento che questo racconto me lo regalò lui di persona, commuovendosi ancora davanti alla macchina da presa nel 1984. Una toccante testimonianza che figura nel mio film I protagonisti di Fellini, nel quale l’attore rievoca la sua inestimabile avventura felliniana:

«Avevo letto tutti i libri che Casanova aveva scritto, le sue memorie in dodici volumi, le sue poesie e alcune delle sue critiche. Cercavo di leggere tutto e ho imparato molte cose. In realtà non sapevo proprio niente, avevo solo acquisito nozioni. E poi Fellini disse: “Butta via tutto, te ne devi disfare. A me non interessa il personaggio storico”. Quello che veramente lo interessava era la persona in sé, di ieri, di oggi e di sempre. Per me Fellini è il regista perfetto perché anche lui, come me, non va mai a vedere i giornalieri in proiezione, oppure ci va molto di rado perché tutto è contenuto nella sua mente. Ciò che lui sta tentando di imitare è qualcosa che si trova dentro di lui, sta semplicemente tentando di fotografare la sua fantasia, e di metterti in grado di creare una realtà che questa fantasia possa abbracciare. Con lui era come stare con una concubina, era meraviglioso con me, e lo era sempre. La sua indicazione più frequente …(ne accenna ponendo indice e pollice sulle labbra) sai gli americani tengono spesso la bocca aperta… così… e lui continuamente mi veniva a dire… Donald… e allora io dovevo fare così (riaccosta le labbra con le dita) e in questo modo rientravo nel personaggio. Voglio dire è stato per lui che mi sono rapato i capelli fino a questo punto (indica la sommità del capo), e mi sono rasato le sopracciglia. Venivo allora da una situazione in cui Alec Guinness si era rapato i capelli e non gli erano mai più ricresciuti. Perciò io nella mia testa stavo rischiando tutto. Ma era indispensabile, perché quando si è attori bisogna sentirsi a proprio agio nel personaggio, bisogna volergli bene. A me sembrava di avere un aspetto meraviglioso, e non mi importava se la gente per la strada diceva “Uh, che brutto!”. Io stavo benissimo ed ero felice. Verso la fine non avevamo bisogno di dire mai niente, era come fare l’amore, era perfetto, avevamo sempre l’orgasmo nello stesso momento. Lui mi accennava ciò che dovevo fare e il piacere mi veniva non dall’eseguire la scena, ma dal vedere la soddisfazione nei suoi occhi perché io l’avevo fatta nel modo in cui lui l’aveva voluta. Per me è stato il periodo più felice della mia vita».

Nessun accenno allo stress psicologico e all’impegno fisico che gli aveva richiesto girare il film. E pensare che, come riferii nella cronaca del Casanova pubblicata per l’Editore Cappelli nel 1977, nel corso della lavorazione durata 21 settimane Donald Sutherland aveva indossato 40 costumi diversi, 10 parrucche in nuance, 300 nasi e 300 menti finti, e si era sottoposto a 126 trucchi differenti per rendere credibile il processo di invecchiamento. Non proprio una passeggiata anche per un attore di indiscussa esperienza e statura. Ma il cinema, si sa, riesce a compiere questi prodigi alchemici di trasformare il piombo in oro. Donald: Casanova per sempre, che danza avvinghiato alla bambola meccanica sulla laguna ghiacciata di Venezia, girando a vuoto sulla dolce musica da carillon inventata dal genio di Nino Rota.