di Luca Baiada

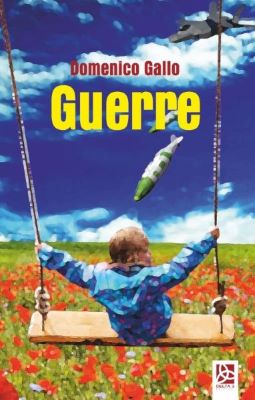

Una guerra che a volte è sembrata quasi ad armi pari, in Ucraina; una strage che vuole sembrare una guerra, a Gaza. Hanno qualcosa in comune? Costringono a riflettere, le due direzioni tematiche di questo studio in presa diretta, fatto di articoli sulla stampa, interventi in convegni e inediti.

Forte della preparazione giuridica – l’autore è stato un magistrato con funzioni presidenziali in Cassazione – e di attenzione ai dati, Domenico Gallo confronta i fatti con le esigenze della condizione umana e con norme rigorose. Sono le garanzie della legalità internazionale e del diritto penale, violate in nome della ragion di Stato, della lotta al terrorismo, della sicurezza, della difesa, dell’identità.

Per un quadro generale. George Kennan, teorico del contenimento del blocco socialista, sul «New York Times» a febbraio 1997, indicò la decisione di espandere la Nato come il più grave errore del dopo guerra fredda. Due anni dopo, nel 1999, la Nato abbandonò il carattere di alleanza difensiva:

Con la scelta che gli Usa hanno imposto alla Nato nel luglio del 1997, il treno della storia è stato deviato su un altro binario, verso un percorso che ci ha sempre più velocemente allontanato dall’orizzonte del 1989 e alla fine è arrivato al capolinea il 24 febbraio 2022, data che simbolicamente rappresenta l’evento opposto e contrario a quello del 9 novembre 1989.

Ci sono rilievi più specifici. Si cita Benjamin Abelow, Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina (Fazi 2023), commentando:

La sciagurata avventura militare di Putin, che ha varcato il Rubicone la mattina del 24 febbraio 2022, [costituisce] una risposta del tutto prevedibile, e perciò prevenibile, a una trentennale storia di provocazioni alla Russia, cominciate durante la dissoluzione dell’Unione sovietica e proseguite, in un crescendo inarrestabile, fino all’inizio del conflitto attuale.

L’ipocrisia di gruppi dirigenti contrapposti, e insieme attivi ai danni del popolo, è denunciata osservando che con la guerra le scelte decisive hanno motivi inconfessabili ma sono ammantate di «valori assoluti, tanto più intransigenti, quanto più farlocchi». Dal 2022, in concreto:

Se dal versante russo si legittima la guerra alzando la nobile bandiera della lotta al nazismo e si risveglia lo spirito patriottico richiamando gli immensi sacrifici umani sostenuti dall’Urss per sconfiggere Hitler, sull’altro versante l’aggressione all’Ucraina è un’aggressione alla democrazia e ai «valori dell’Occidente».

Il contrabbando culturale ha bisogno di personale specializzato, anche in ambito giuridico. Però, mentre ci sono giuristi al servizio della sopraffazione, c’è chi coltiva il diritto in funzione della pace:

«La guerra è un assassinio di massa», così come l’ha definita crudamente Hans Kelsen nella prefazione al suo libro Peace through law (1944). La guerra è la madre di tutti i delitti, crea l’ambiente umano nel quale si possono sviluppare tutte le peggiori perversioni.

Fa venire in mente una vignetta di Giuseppe Scalarini, il bravo disegnatore socialista, successiva alla Grande guerra. Compaiono tutti i mostri partoriti dal conflitto: carovita e profittatori, gioco e prostituzione, malattia mentale e cocaina, infine fascismo e asservimento dei lavoratori.

Diritto significa anche che la giustizia non vive di doppiezza: la vice presidente degli Usa Kamala Harris – osserva Gallo – chiede giustizia sui crimini russi, ma il suo paese non accetta processi ai suoi militari, per i crimini in Afghanistan e in Iraq, e perseguita Julian Assange per aver osato rivelarli.

Possiamo aggiungere che, quando si tratta di difendere la pace, la giustizia non deve temere condizionamenti. Un pacifista del 1915, opponendosi all’entrata in guerra dell’Italia, scrisse:

Noi non auguriamo e non desideriamo la vittoria di nessuno. Chiunque dei due grandi aggruppamenti dovesse vincere vi sarà un popolo vinto che preparerà la rivincita per domani e quindi nuove guerre (vedi la Francia del ’70, e la Bulgaria del ’13), e vi saranno vincitori che domineranno su città, su campagne di nazionalità differente, con la scusa della civiltà superiore, con la scusa del confine da arrotondare, ecc. Noi desideriamo piuttosto che tutti e due gli avversari si esauriscano, non vincano: allora soltanto forse questa potrebbe essere l’ultima guerra, per i suoi stessi orrori, per la sua stessa inutilità. Quindi, non abbiamo scrupoli sulla coscienza. Essi servirebbero soltanto a ungere le ruote: del militarismo, del nazionalismo, del clericalismo. Noi siamo partigiani; e ora più che mai, nella grande crisi, sentiamo il dovere d’irrigidirci nei nostri principî.

Sono parole di un giurista, di un politico, di un organizzatore sindacale ucciso a pugnalate: Giacomo Matteotti[1].

Proprio perché Guerre è il libro di un uomo di legge, la questione della consacrazione della Repubblica alla pace è ancorata a pilastri giuridici, oltre che storici:

La Costituzione opera un’innovazione decisiva rispetto allo Statuto Albertino, invadendo il campo della politica estera, che le Costituzioni dell’Ottocento avevano sempre considerato dominio riservato del sovrano. E lo fa gettando sul piatto il peso di valori e principi (il ripudio della guerra e la costruzione della pace e della giustizia fra le nazioni) di grande spessore politico e morale. […] Non a caso nel testo dell’art. 11 compare il termine «Italia», per indicare che il ripudio della guerra è un bene originario che appartiene allo Stato-comunità, di cui lo Stato-apparato non può disporre.

L’autore sa il fatto suo: ha spiegato in un altro libro le manovre con cui nel 1915 l’Italia fu trascinata nel conflitto[2].

Guerre ricostruisce come l’articolo 11 della Costituzione, che contiene una norma di scopo e tre norme strumentali, è stato manipolato sin dal 1991, con la prima guerra del Golfo, separando il ripudio della guerra dalle altre norme; il ripudio, così netto nel testo, un po’ si è tentato di decostituzionalizzarlo, un po’ è stato aggirato con trucchi come chiamare la guerra «operazione di polizia internazionale». Possiamo dire, allora, che trascinare l’Italia in una guerra realizza un ripristino di prerogative autoritarie superate, quindi una spoliazione di sovranità. I sovranisti con l’elmetto sembrano legittimisti senza re ma sono semplicemente eversori. Infatti la situazione, ora, va vista nel quadro d’insieme:

Con l’avvento del nuovo governo quelle forze politiche che hanno vissuto la Costituzione come l’esito di una loro sconfitta storica, adesso hanno la possibilità di prendersi la rivincita e demolire i tratti distintivi della democrazia repubblicana. L’attacco si muove su tre fronti: «presidenzialismo», «riforma della giustizia» e «autonomia differenziata».

In linea con la Costituzione, sono valorizzati i tentativi di fermare il conflitto in Ucraina. A marzo 2022, in Turchia, era stato quasi raggiunto un accordo di pace. Però:

Vi è stata un’attività segreta, che si è sviluppata sulla pelle del popolo ucraino e degli altri popoli europei per sventare la pace. I principali indiziati sono gli Usa e la Gran Bretagna, in quanto i principali fornitori di armi all’Ucraina. […] Lo scopo di inserire l’Ucraina nella grande «famiglia atlantica» evidentemente valeva centinaia di migliaia di morti, l’ecocidio dell’ambiente, sofferenze inenarrabili per le popolazioni coinvolte.

C’è un paragone fra i «Pentagon Papers» del 1971 e le rivelazioni del «Washington Post» del 2023 sulla «controffensiva di primavera». A proposito di questo contrattacco: i militari ucraini sono stati addestrati in una base Usa in Germania; già il piano prevedeva per loro elevatissime perdite; poi la controffensiva non ha avuto successo e a quel punto la Nato ha accusato Kiev di essere casualty adverse. Il gergo astruso nasconde la cosa più umana: non voler morire. Viene spontaneo ricordare Caporetto: un’odiosa diceria attribuì le cause ai socialisti e alla vigliaccheria dei soldati; bugie che giustificarono le decimazioni, con Cadorna primo responsabile, e le condanne sommarie di cui si rese colpevole la giustizia militare.

Sul modo in cui il potere gioca a dadi col sangue degli altri, il libro è accorato:

Prima o poi le madri, i padri, i fratelli, le spose chiederanno conto a Zelensky e ai leaders occidentali della vita dei loro cari, sacrificata sull’altare della protervia degli Usa e della Nato. Siamo sicuri che prima o poi Stoltenberg sarà perseguitato da un incubo: vedrà comparire in sogno un esercito di morti che si rialzeranno dal fango delle trincee, con le bende sulle ferite e le divise ancora insanguinate e gli chiederanno con la voce flebile dei fantasmi: restituiteci la vita di cui ci avete derubato.

È così? L’autore ascolta la coscienza e pensa che tutti abbiano una voce interiore viva come la sua. Viene voglia di crederci, ma l’esercito di morti non sempre tocca l’anima. Per esempio.

Abel Gance fra i due conflitti mondiali realizzò un film, J’accuse, denunciando l’infamia della guerra; ne fece due versioni, una muta nel 1919, l’altra col sonoro; rimase inascoltato. Eppure invocava proprio i morti, ma non per nuovo sangue, come fa la retorica sacrificale, anzi: come messaggeri di pace e serenità. Nel film del 1919 un reduce, folle e veggente, fa tornare le ombre dei caduti e poi protegge il loro definitivo, benigno allontanamento. Solo allora una bambina, figlia di uno stupro tedesco su una francese, guida la sua mano per scrivere «j’accuse». Lo splendore del muto, con la musica di Robert Israel, fa di questa scena una pagina vertiginosa. La didascalia riassume: «Et l’enfant à son tour, réapprenait au poète à écrire le mot de sa vie». È arte o promessa? Di sicuro se un giorno, davvero, il popolo ucraino si renderà conto di come è stato usato, farà il suo bene e quello di tutti. Per il resto, l’esperienza del passato mostra la difficoltà di fare giustizia sull’operato degli alti responsabili di scelte sanguinarie.

Abel Gance fra i due conflitti mondiali realizzò un film, J’accuse, denunciando l’infamia della guerra; ne fece due versioni, una muta nel 1919, l’altra col sonoro; rimase inascoltato. Eppure invocava proprio i morti, ma non per nuovo sangue, come fa la retorica sacrificale, anzi: come messaggeri di pace e serenità. Nel film del 1919 un reduce, folle e veggente, fa tornare le ombre dei caduti e poi protegge il loro definitivo, benigno allontanamento. Solo allora una bambina, figlia di uno stupro tedesco su una francese, guida la sua mano per scrivere «j’accuse». Lo splendore del muto, con la musica di Robert Israel, fa di questa scena una pagina vertiginosa. La didascalia riassume: «Et l’enfant à son tour, réapprenait au poète à écrire le mot de sa vie». È arte o promessa? Di sicuro se un giorno, davvero, il popolo ucraino si renderà conto di come è stato usato, farà il suo bene e quello di tutti. Per il resto, l’esperienza del passato mostra la difficoltà di fare giustizia sull’operato degli alti responsabili di scelte sanguinarie.

La questione del terrorismo è presa in esame ad ampio raggio:

Le stragi indiscriminate compiute nel Sud di Israele dai miliziani di Hamas, possono trovare un precedente di pari barbarie solo nel massacro nel campo profughi di Sabra e Chatila eseguito il 16 settembre del 1982 dalle falangi libanesi in cui furono trucidate 3.500 persone innocenti, comprese donne e bambini. Questo per dire che il metodo terroristico elevato alla sua massima potenza non è l’elemento discriminante per qualificare i soggetti che lo praticano. In Medio Oriente il terrorismo non è appannaggio esclusivo di bande che si dedicano al terrore ispirate da fanatismi politici o religiosi, ma è praticato anche dagli Stati.

Più che elencare i metodi delle uccisioni, perdendosi nella pornografia della violenza, è importante guardare ai fini. Gli scopi del governo di Israele sono imperscrutabili, eppure un diplomatico israeliano ha dichiarato che l’obiettivo è distruggere un male assoluto, cioè Gaza:

La parola genocidio è troppo pesante per essere utilizzata a cuor leggero, anche perché sovente è strumentalizzata dalla politica e quindi banalizzata. Tuttavia, se l’obiettivo perseguito è quello della guerra per distruggere Gaza, identificata come il male assoluto, la condotta di Israele, anche in senso tecnico-giuridico, rientra nel concetto di «genocidio» come definito dalla Convenzione Onu del 9 dicembre 1948.

Il giurista ricostruisce i passaggi legali della questione e riflette:

Quando si parla di guerra al terrorismo o comunque si definisce come «guerra» la tempesta di fuoco che Israele ha scatenato contro Gaza, bisogna considerare che la morte di civili o combattenti non costituisce mai l’obiettivo della guerra, ma soltanto un prezzo da pagare per conseguire l’obiettivo politico che si vuole perseguire con la guerra. Invece, in questo caso la morte di civili e combattenti più che un costo sembra l’obiettivo della guerra.

Viene in luce un oggetto inquietante: la politica non più distinguibile dalla guerra. Le due cose sono in una frase celebre di Carl von Clausewitz, smitizzata da Michel Foucault: secondo il filosofo, in realtà la politica è guerra che continua con altri mezzi, questo principio precede Clausewitz ed è stato Clausewitz a rovesciarlo[3]. La posizione di Gallo, però, sembra avvicinarsi di più a un’altra, quella di Gaston Bouthoul, che scrive: «La vecchia illusione ancestrale, che Clausewitz ha eretto a teoria, permane tenace e bene ancorata negli animi; […] ma in realtà, la guerra è un fine che si traveste da mezzo»[4]. Chi ha ragione? Oggi i distinguo sono fragili; politica e guerra sono schiacciate una sull’altra; la pace è un elemento eventuale, un effetto collaterale, un rischio che si mette in conto o che si vuole prevenire. Appunto: sventare la pace.

La preoccupazione per la cultura e l’informazione è frutto di coerenza: per anni l’autore ha affiancato al suo lavoro la produzione saggistica e giornalistica che adesso prosegue. Ecco perché osserva che la prima guerra censurata è stata quella contro la Serbia:

Quando la televisione serba ha cercato di farci vedere qualcosa degli effetti prodotti dai bombardamenti, la Nato l’ha immediatamente tacitata con un bombardamento chirurgico che ha causato «solo» 16 morti. Quindi abbiamo potuto guardare a quel conflitto, senza inquietudine, come se si trattasse di un video-gioco.

Ora sappiamo che l’accettazione della violenza può assumere anche un’altra forma: la guerra fatta combattere agli altri. Se si affianca questo all’attacco all’informazione si arriva a una brutta conclusione: delega e disinformazione sono intercambiabili.

La propaganda accompagna la guerra, specie quella di logoramento, in una trincea dove il fuoco amico è anche quello della menzogna. Chi combatte con le armi oscilla fra diventare un assassino e un cadavere; ma neanche a chi non combatte è risparmiata la polarizzazione:

Come nella Prima guerra mondiale, centinaia di migliaia di vite verranno sacrificate per spostare un confine un po’ più avanti o più indietro. Siamo condannati a rivivere gli orrori di Verdun, come se non avessimo imparato nulla dalla storia. Ha senso tutto questo?

L’assurdità apparente è un effetto dell’ubbidienza e un suo strumento:

Come nella favola di Hans Christian Andersen, tutta la narrazione ipocrita della guerra necessaria per il bene dei popoli può crollare fragorosamente, appena un bambino si alzerà e griderà: il re è nudo.

Si legge che in Palestina, dopo duemila anni, c’è una nuova strage degli innocenti per mano di un nuovo Erode. Sarebbe facile obiettare quanto piacerebbe, ai palestinesi, se in questi mesi ne fossero morti circa trenta e non oltre; perché tale fu, probabilmente, la consistenza di quell’eccidio di ebrei. È più utile considerare che l’accostamento non va preso alla lettera ma serve a qualche riflessione. Erode vuole la morte di un bambino solo, quello che può cambiare la storia, ma non sa qual’è e ordina la strage sperando che il piccolo cada nel mucchio. A Gaza non si vuole uccidere un bambino in particolare; il crimine non è perimetrato; non c’è una fascia di età fuori della quale si è al sicuro. E poi, come detto, lo scopo non c’è o non è chiaro. Però una somiglianza sconcerta: allora come oggi l’attaccamento al potere spinge al massacro: si può temere di perdere un trono oppure un governo uscito dalle elezioni. E allora come oggi il massacro non è proporzionato a ciò che si teme: Erode non rischia di essere spodestato e, anzi, morirà prima che il suo bersaglio diventi adulto; Israele sembra trarre dalla situazione soltanto lacerazioni. Ma c’è altro.

Al momento di prendere decisioni sanguinarie, dopo duemila anni, la novità storica della democrazia moderna è irrilevante. Questo, è un orrore in più. Ci fa vedere meglio il nostro secolo rattrappito: non stiamo vivendo il tempo lineare delle religioni rivelate, con la sua attesa messianica, e neanche quello ciclico della classicità, con la sua rigogliosa grandezza; siamo chiusi in un tempo puntiforme e seriale, in cui succede tutto e non succede niente. Per questo una strage celebre, fondante, quella erodiana, che il cristianesimo pone nella storia della salvezza – quante pale d’altare, quanti bassorilievi, quanti affreschi sulla strage degli innocenti! – , può proiettare un’ombra ingigantita ma insignificante, improduttiva di senso, perché immersa nell’indifferenza o nei diversivi. L’assenza di prospettive è il doppiofondo della tragedia, lo stato sabbioso del sangue. «È la polvere, non il peccato, a separarci dal cielo», scrive Pier Paolo Pasolini.

Dal fondo dell’infanticidio si affacciano domande. Guerre, sui bambini palestinesi:

Quei fanciulli, divenuti un po’ più grandi, avrebbero avuto la tentazione di imbracciare il mitra per vendicare i loro fratellini, le loro madri, i loro padri uccisi dal fuoco israeliano. Uccidere i bimbi palestinesi in fasce, o ancora nelle incubatrici, in fondo costituisce una difesa preventiva contro il terrorismo.

Eppure, neanche con la loro morte è garantita la sicurezza di Israele: per quanto la strage sia vasta, sempre ci sono superstiti e mai dimenticano. Ma non è questo il punto. Forse la ricerca ossessiva del perché, da parte nostra, è a sua volta una trappola, in cui si cade proprio in quanto il sangue è al di là delle nostre capacità di comprensione: capire davvero significherebbe, sembra, attraversare una terra della morte oltre la quale o sei la vittima o sei il suo carnefice. È davvero così? Probabilmente no. Neanche chi muore e chi uccide, capisce.

La possibilità di trasferire tutta la popolazione di Gaza è stata presa in considerazione, tanto che un ministro di Israele ha immaginato un’«isola che non c’è», dove mettere i palestinesi. Vanno di moda progetti futuristici e speciali: certe tecnologie si devono applicare lontano, per proteggere il nido di chi le vuole come gabbia per gli altri.

A proposito di luoghi. In Ucraina e in Palestina il conflitto territoriale assume forme tanto diverse. In un paese enorme si scavano trincee contendendosi un territorio che potrebbe, con un altro sistema politico ed economico, nutrire in pace russi e ucraini. In un luogo piccolissimo si fanno o si progettano isole o moli artificiali per deportare, o solo per alimentare, persone strette come in un formicaio. Evidentemente le ingiustizie profonde sono simili, e sono fatte di disuguaglianza e sfruttamento coperti dal fanatismo, un male in cui prosperano i pescicani affaristi, soprattutto armaioli.

Nel volume c’è un tocco di poesia, con le canzoni. Ecco Luigi Tenco, Un giorno dopo l’altro, «i sogni sono ancora sogni e l’avvenire è ormai quasi passato», perché le promesse all’epoca della caduta del Muro di Berlino non sono state mantenute. Ma ecco anche i Giganti, Proposta, al tempo della guerra in Vietnam: «“Mettete dei fiori nei vostri cannoni” era scritto in un cartello sulla schiena di ragazzi…».

Nel volume c’è un tocco di poesia, con le canzoni. Ecco Luigi Tenco, Un giorno dopo l’altro, «i sogni sono ancora sogni e l’avvenire è ormai quasi passato», perché le promesse all’epoca della caduta del Muro di Berlino non sono state mantenute. Ma ecco anche i Giganti, Proposta, al tempo della guerra in Vietnam: «“Mettete dei fiori nei vostri cannoni” era scritto in un cartello sulla schiena di ragazzi…».

[1] Massimo L. Salvadori, L’antifascista. Giacomo Matteotti, l’uomo del coraggio, cent’anni dopo (1924-2024), Donzelli, Roma 2023, p. 118, che cita Giacomo Matteotti, Scrupoli di coscienza, in «La Lotta», XVI, 8 maggio 1915, 19, p. 1, poi in Giacomo Matteotti, Socialismo e guerra, a cura di Stefano Caretti, Pisa University Press, Pisa 2013, p. 97.

[2] Domenico Gallo, Da sudditi a cittadini. Il percorso della democrazia, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2013, paragrafo L’intervento dell’Italia nella Prima guerra mondiale: un colpo di Stato monarchico, pp. 41-45.

[3] Michel Foucault, «Bisogna difendere la società», Feltrinelli, Milano 1998 (tit. orig. «Il faut défendre la société», 1997), pp. 22 e 47.

[4] Gaston Bouthoul, L’infanticidio differito, Mondadori, 1972 (tit. orig. L’infanticide différé, 1970), p. 139.