È il 10 Giugno del 1924, alle tre e mezza di pomeriggio c’è già la canicola estiva. Forse per questo non c’è nessuno in giro quando Giacomo Matteotti esce di casa per andare in Parlamento. Ma dal nulla appare una macchina che inchioda vicino al deputato, un gruppo scende, lo assale, lui si difende, ma viene sopraffatto, caricato di forza e portato via a gran velocità. Se l’era cercata, pensano in molti, dopo aver ascoltato i suoi ultimi discorsi di denuncia della violenza fascista. Il sonoro dei film-luce d’epoca che riportano il fatto galleggia nelle sale di Palazzo Braschi, dove si svolge la mostra “Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della democrazia”, che inizia con i pannelli che illustrano la sua infanzia.

Matteotti nasce in una delle poche famiglie benestanti del Polesine, ma si carica subito dei problemi dei contadini che vivono nella profonda povertà delle campagne. A quattordici anni si iscrive ai giovani socialisti, anche per l’influsso che ha su di sé il fratello maggiore, Matteo, già militante, che muorirà giovane. Dopo la laurea in giurisprudenza, si segnala in ambito accademico come un brillante studioso. Resiste alle offerte per diventare docente e inizia la sua attività politica come assessore socialista in un piccolo Comune. Viene subito bersagliato per il suo stato sociale di provenienza: troppo benestante per rappresentare braccianti e mezzadri. Penso che l’accusa di radical-chic abbia radici antiche e mi chiedo se sia più credibile chi si occupa di giustizia sociale venendo da un ceto borghese o dagli strati più poveri, ma non ho una risposta.

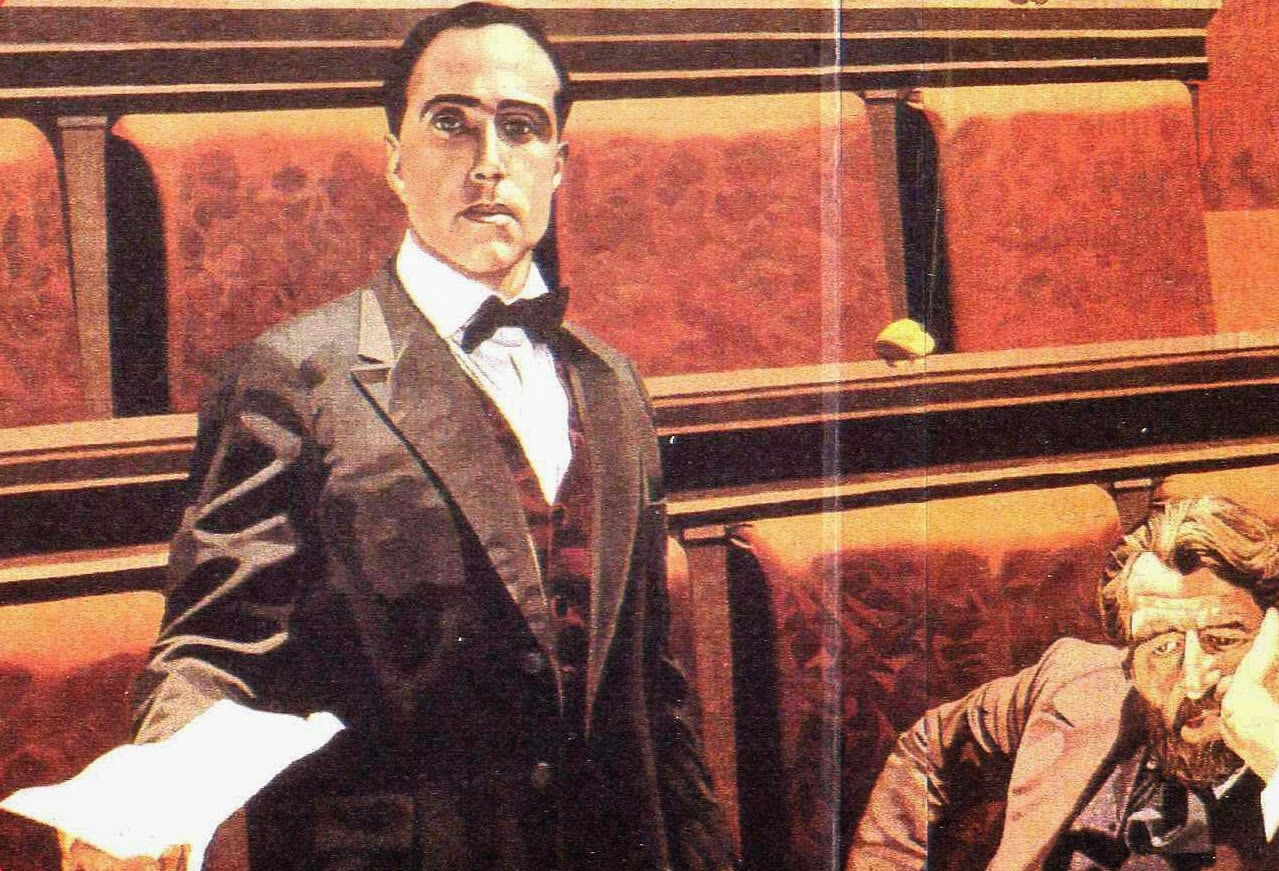

Matteotti arriva velocemente in Parlamento e fa moltissimi interventi. Nelle teche, ci sono i taccuini con gli appunti calligrafici preparatori minuziosi e con pochissime correzioni. Ormai gli è chiara una cosa: il fascismo – sfrondato della sue coreografie – significa la legittimazione della violenza nella politica. Nel suo discorso del 30 maggio non si trattiene e denuncia tutte le aggressioni di cui aveva avuto notizia. ”E ora – dice ai suoi alla fine dell’intervento contrastato da fischi e urla della destra – preparate pure la mia orazione funebre”.

La parte finale della mostra è piena di reperti processuali (compresa la foto del teschio di Matteotti), lettere dei sicari, deposizioni di processi farsa e revisioni postobelliche. Tutto materiale che converge nell’accreditare un mandante preciso: il duce. Uscendo penso che ogni dittatura ha i suoi Navalny, testimoni che non possono tacere per indole, valori, missione. Sanno che moriranno, ma parlano lo stesso perché hanno maturato una potente insofferenza alle ingiustizie. E infatti vengono ammazzati, ma la loro energia rimane nell’aria dopo i funerali, come l’elettricità nel cielo dopo i temporali. Sembra che siano morti inutilmente, ma poi tutta questa carica in sospensione trova il modo di addensarsi. E sconvolge le dittature.