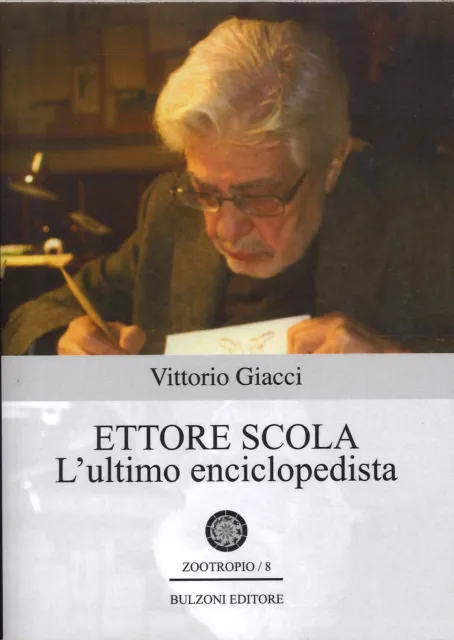

Ettore Scola era un umorista di classe, alunno del Marc’Aurelio come gran parte degli sceneggiatori italiani del dopoguerra, e come Fellini caricaturista instancabile, chino a dipanare con carta e matita (come nella bella immagine di copertina) le idee da tradurre sullo schermo. Il ritrattino di Federico Fellini che adottammo come logo della Fondazione riminese, era stato disegnato da lui.

Ci incrociavamo frequentemente a Cinecittà, dove Ettore aveva domiciliato la sua società di produzione in più locali di una casamatta alle spalle della piscina. Ci univa un sentimento che aveva a che fare con l’amicizia, di aperta ammirazione da parte mia, di divertita simpatia da parte sua, e anche di curiosità (forse per il mio legame con Fellini); così mi invitava affabilmente a portargli i miei progetti, che non giunsero mai a realizzazione, preservandoci probabilmente da prove ben più ardue sul campo.

Dopo la scomparsa di Federico, era stato lui il primo, insieme al suo socio Franco Committeri, a propormi di girare un film su Fellini. Così a caldo non me l’ero sentita, non possedevo quella lucidità, e neppure quella freddezza professionale, quel cinismo salutare di cui avrei avuto bisogno. E oggi non solo non me ne rammarico ma al contrario trovo che sia stata una premura del destino, perché per il ventennale della scomparsa di Fellini, nel 2013, il film lo realizzò lui, girando da par suo quel piccolo capolavoro, in parte autobiografico, che si intitola “Che strano chiamarsi Federico”. La prima nazionale si tenne al cinema Quattro Fontane di Roma, alla presenza di gran parte della nomenclatura capitolina. Quando a fine proiezione nella sala semibuia iniziarono a scorrere i titoli di coda, Scola era già in piedi di spalle allo schermo, in controluce, lievemente riverberato dal raggio del proiettore che ancora sfiorava i sedili. Eugenio Scalfari si era alzato per primo dal suo posto per raggiungerlo, il viso rigato di lacrime, e in quella pronuba penombra si erano abbracciati in silhouette, scarsamente visibili alla platea che continuava ad applaudire freneticamente, senza riuscire a smettere. Intanto si era accostato ai due Giorgio Napolitano, in tempo per ascoltare le parole di finto conforto che Scola, con il suo spirito salace, stava rivolgendo al direttore de La Repubblica: “Non ti preoccupare, alla nostra età ci commuoviamo anche per una cotoletta ben cotta”. Una battuta da umorista consumato, a cui il Presidente della Repubblica aveva riso, ma con riserva, protestando mentre inghiottiva a sua volta il turbamento che gli serrava la gola: “Guarda Ettore che non sono ancora così rincoglionito, mi hai proprio commosso con il tuo film, altro che la cotoletta.” E tutti e tre si erano rifugiati con pudore in quella facezia, prima che il regista venisse travolto dalla ressa degli ammiratori.

Avevamo assistito all’ultima regia di Ettore, il quale aveva già compiuto ottantadue anni e in capo a tre primavere ci avrebbe lasciato.

La sua pellicola conteneva, magistralmente effuso nelle immagini, il medesimo spirito con cui Scola aveva scritto la lettera in morte dell’amico Fellini; un addio struggente che Vittorio Giacci ripropone integralmente tra le tante gemme del suo libro:

«Quanto al tuo funerale, non sarà una festa con donnine straripanti, capriole di clown e la banda col mazziere; ma la tristezza perché te ne sei andato sarà niente in confronto alla gioia perché ci sei stato. Infatti, di quale altro nostro contemporaneo potremmo mai sentirci orgogliosi, in quest’Italia sgangherata e carognona nella rappresentazione della quale però tu hai sempre insinuato la possibilità di una speranza, non fosse che con l’immagine di un bambino con una tromba? Unico rammarico è che forse non hai fatto in tempo a dire un’ultima cosa. Come quando il tuo treno parte e, dietro il finestrino chiuso ermeticamente per la benedetta aria condizionata, non riesci a comunicare quello che ti è venuto in mente all’ultimo momento, a chi ti saluta sotto la pensilina. Ma io sono sicuro che l’ultimo film tu l’hai fatto solo per te, in silenzio, in queste ultime settimane. Dorme? Dicevano tutti. E invece sognavi. Le linee del cervello sono piatte? Dicevano. E invece erano quelle del pentagramma sulle quali disegnavi la tua musica, i tuoi pupazzetti, i tuoi colori: in fretta, senza smettere un minuto, per finire in tempo il tuo ultimo film. Ma questa volta il committente ti amava e il tempo che ti ha concesso ti è bastato. Evviva Federico!»

Il volume, poderoso e imperdibile, è appena uscito in libreria e si intitola ETTORE SCOLA L’ultimo Enciclopedista.

A scuola imparavamo i nomi leggendari di Diderot e d’Alembert, fondatori appunto della Encyclopédie, intorno alla quale si strinse quel manipolo di pensatori nominati Philosophes, che spianarono la strada all’Illuminismo, alla lotta contro ogni oscurantismo, all’apertura mentale verso la scienza, il sapere universale, la tolleranza, e l’avvento di una nuova epoca che lentamente, faticosamente, avrebbe condotto l’umanità verso la democrazia.

Che cosa c’entra con tutto ciò Ettore Scola? Se qualcuno se lo domanda vuol dire che dobbiamo proprio correre ai ripari, rinverdendo in tinte accese una tra le figure più amate e importanti del nostro cinema. Nato a Trevico, in provincia di Avellino il 10 maggio 1931, umorista e scrittore, Scola è stato il regista di commedie cinematografiche tra le più divertenti e profonde che hanno incantato un’intera generazione, autore di film inestirpabili nel ricordo degli spettatori a cavallo tra Novecento e Nuovo Millennio.

Vittorio Giacci – non meno enciclopedista di lui – ci squaderna amabilmente sotto gli occhi l’intera opera del Maestro in ogni aspetto e dettaglio, ritenendolo a ragione il cineasta che ha meglio contribuito con i suoi film alla crescita della nostra coscienza civile.

Scola non si è mai rifugiato per convenienza in una chiesa o nell’altra, preferendo restare in affettuosa contemplazione delle vicende umane, così irrimediabilmente contraddittorie, e spesso inconciliabili, tra ragione e sentimento, tra giustizia e carità. L’autore entra negli anfratti dell’animo umano in punta di piedi, a voce bassa, con un delicato rispetto mai disgiunto dal suo irrinunciabile sorriso; non emette giudizi su chi ha ragione e chi ha torto, chi è nel giusto e chi nell’errore. Ecco l’illuminista, che cerca di comprendere, senza bisogno di assolvere o condannare. Davanti a lui c’è prima di tutto una società da mettere in scena, il carrozzone dei comici in grado di aiutarci a progredire nell’accidentato cammino umano.

In C’eravamo tanto amati, Nicola (Stefano Satta Flores) dopo aver fatto l’amore con Luciana (Stefania Sandrelli) nella squallida soffitta in cui abita, senza mai smettere di discettare precipita dentro la sedia sfondata con il piatto di maccheroni in mano. Un clown che si crede un intellettuale, e magari il contrario. Nell’aria irrinunciabilmente il senso vigile del ridicolo, e dell’auto ridicolo. Il film forse più famoso di Scola è anche il manifesto della sua poetica crepuscolare: “Il futuro è già passato e non ce ne siamo accorti”.

Il tragicomico dopoguerra italiano, dalla liberazione al boom economico, viene raccontato in un feroce controcanto in cui è difficile non rispecchiarsi, tra esaltazione e vergogna. “Chi vince la battaglia con la coscienza, ha vinto la guerra dell’esistenza”, predica Aldo Fabrizi al genero (Vittorio Gassman), un giovane avvocato arrampicatore e spregiudicato.

Nella staffetta tra le generazioni è toccato a noi il testimone più rovente, da ustionare la pelle delle mani. Come del resto avveniva per altri film dell’epoca, non meno implacabili: Una vita difficile e Il sorpasso di Dino Risi, alla cui trama, non a caso, aveva messo mano lo stesso Ettore.

Siamo nel pieno rigoglio della gloriosa commedia all’italiana, che il mondo ci invidia, un genere scaturito direttamente da una costola de La Dolce Vita, il capolavoro epocale con cui Fellini aveva rivoluzionato i codici narrativi del racconto cinematografico e catapultato l’Italia verso una turbolenta e peccaminosa modernità.

Un tema dolente e fecondo che Scola non si lascia sfuggire, e riprende estrosamente in più soggetti. A cominciare da La famiglia, un’opera corale – polifonica la definisce Giacci – interamente girata dentro un vasto appartamento borghese del quartiere Prati, ricostruito puntualmente a Cinecittà dal suo scenografo Luciano Ricceri. Al centro il lungo corridoio che, come scrive lo stesso autore, “allude al corridoio del tempo, sul quale si affacciano le stagioni della vita”. Nelle camere, a destra e sinistra, si avvicendano, decennio dopo decennio, le vicissitudini di ogni componente del nucleo familiare; attorno a un patriarca torreggiante interpretato dall’impareggiabile Vittorio Gassman. Professore di latino e greco al liceo, persona tutto d’un pezzo fin da studente, che finisce per sposare la sorella della ragazza di cui è inguaribilmente innamorato, e tale resterà fra contrasti e sterili rinunce, fino all’estrema vecchiaia. Le mutazioni a vista dei protagonisti sembrerebbero riflettere sul fondale le trasformazioni – i trasformismi? – del nostro Paese nel passaggio da un’epoca all’altra, dalla dignitosa frugalità all’inebriante benessere consumistico, dal rigore morale alla sfrenata licenza, dalla specchiata onestà all’eterno compromesso.

L’autore parla forse anche di sé? C’è in sottotesto una traccia autobiografica? “Niente e tutto come sempre nei miei film. – Spiega il regista. – Niente perché la famiglia è volutamente simbolica (passim); tutto perché, scrivendo la sceneggiatura, vi ho messo dentro ricordi ed esperienze personali”.

In seguito Scola si spingerà ancora più indietro, agli anni del fascismo, in Una giornata particolare; ambientando la trama questa volta in un tipico caseggiato popolare del Ventennio, in Viale XXI Aprile. Sullo sfondo della trionfale visita del Führer a Roma e l’esaltazione collettiva nelle strade, in quelle povere stanze deserte e silenziose l’autore cesella con mano da orafo l’impossibile fiammata d’amore tra un elegante omosessuale clandestino (Marcello Mastroianni) e un’avvenente casalinga abbrutita nella servitù familiare (Sofia Loren). Due esclusi, due umilissimi angeli caduti che per poche ore riacquistano le ali.

Senza considerare i numerosissimi copioni, circa un centinaio, scritti da Scola in coppia spesso con Ruggero Maccari, sono trenta i lungometraggi da lui diretti che dipanano, in mezzo secolo di attività sul set dal 1964 al 2013, la narrazione di un’Italia uscita con onore dalla Resistenza, ma non sempre all’altezza dell’attesa di chi aveva contribuito con slancio ideale alla sua rinascita. Una chimera sciupata, un sogno deturpato dalla bramosia, dalla corruzione, dall’individualismo sfrenato e incurante del prossimo, dall’arrembaggio scomposto al potere in assenza di una visione meno miope e ingorda. Quell’Italia che Ennio Flaiano, con un aforisma impietoso, aveva definito: “Il paese in cui sono accampati gli italiani”. Descrivendo appunto, con il suo spirito amaro e sferzante, la congenita estraneità del nostro popolo nei confronti di un destino comune.

Tra i tanti titoli di Ettore Scola, moderno illuminista, ognuno individuerà facilmente quelli che sono rimasti indelebili nella propria memoria. Cito a caso: Il commissario Pepe, Dramma della gelosia, La congiuntura, La terrazza, Il mondo nuovo, Il viaggio di Capitan Fracassa. Chi non ha avuto la fortuna di vederli, chi non li conosce, farebbe bene a colmare la lacuna perché senza la consapevolezza di “come eravamo” è impossibile progredire verso un futuro migliore, o come oggi si preferisce dire, sostenibile.

Il cinema del nostro recente passato rappresenta un presidio insostituibile per le nuove generazioni, e dovrebbe diventare materia di insegnamento nelle scuole, perché in grado di raccontare agli studenti la Storia patria con l’immediatezza e l’emozione che soltanto i film dei grandi autori sanno trasmettere.

Afferma Scola con il suo bonario sorriso: “Il cinema non cambia il mondo, ma può farci riflettere”.