TRA CINEMA E POESIA: A SPIELBERG MANCA L’AVVOCATO SPERNACCHIATO

Ricorre il compleanno di Federico Fellini in questo 2023 in cui si festeggeranno anche i cinquanta anni dall’uscita di Amarcord, quarto Premio Oscar nella carriera del regista, e trent’anni dalla sua scomparsa. Ci saranno delle celebrazioni, doverose e inevitabili, si discuterà di cinema, di autori, di film irripetibili. Qualcuno tra le nuovissime generazioni si domanderà chi sia stato questo Fellini. Nelle estemporanee inchieste giornalistiche, i giovani per assonanza tendono a confonderlo con Mussolini o con Rossini. Hanno l’imprecisa nozione di un personaggio importante in qualche campo, ma senza riferirsi a lui con un particolare interesse. In fondo stiamo parlando di un personaggio del secolo scorso, di un passato che non ritorna, perché la scuola sembra aver dimenticato che l’istruzione, qualsiasi cultura, è indissolubilmente legata alla memoria.

Tra le materie scolastiche non esiste l’insegnamento dedicato al cinema, che pure ha rappresentato per decenni una punta di eccellenza della presenza italiana nel mondo. Abbiamo avuto una stagione sfarzosa di film restati nella storia del cinema, eppure tanti titoli per noi leggendari sembrano scritti sulla sabbia, spazzati via dall’onda inesorabile delle serie TV, unico prodotto cinematografico ormai gradito al pubblico che le segue passivamente da casa propria. Nelle sale si recano quasi esclusivamente gli anziani, i quali ogni anno sono un po’ più vecchi e poi spariranno. Si dissolveranno insieme ai sedili di velluto rosso, agli schermi panoramici, al raggio luminoso dei proiettori che solca il pulviscolo atmosferico, e insieme a quel fatato sprofondamento nel buio che era così simile al sogno, quello stato onirico in cui lo spettatore scivolava quando si spegnevano le luci, del tutto identico al momento in cui ci si addormenta e una luce misteriosa si accende dietro le nostre palpebre.

Cinema e sogno sono fatti della stessa sostanza, nascono persino nello stesso anno, il 1895, con la presentazione di “L’arrivo del treno in stazione” da parte dei fratelli Lumiere e con la scoperta dell’inconscio da parte di Sigmund Freud che pubblica gli “Studi sull’isteria”.

Per una singolare coincidenza quest’anno in cui si celebrerà Amarcord abbiamo potuto assistere all’ultimo capolavoro di Steven Spielberg intitolato The Fabelmans, un’opera che quasi sicuramente vincerà il premio Oscar nella categoria di miglior film o di miglior regia, o in entrambe. Il grande regista americano, classe 1946, vi racconta la storia della sua famiglia in America. Anzi l’autore ha deciso di apparire in persona sullo schermo, prima dell’inizio del film, per spiegare meglio agli spettatori la natura della sua operazione; il bisogno che aveva maturato di narrare al mondo la propria infanzia, la vocazione precoce per il racconto di immagini, e come questa sua vicenda si fosse intrecciata indissolubilmente con il trauma subito da adolescente per il tradimento della madre con il miglior amico del padre ed il conseguente inevitabile divorzio. Insomma il tipico film di formazione che generalmente un regista affronta all’esordio, o tra le sue primissime prove, e non a settantasette primavere, quante il simpatico Steven ne compirà il 18 dicembre. Il suo salto a piè pari nella memoria familiare è garbato, attento ai dettagli, ambientato con cura, narrato con diligenza e assoluta partecipazione. Gli attori, soprattutto il padre del protagonista (Paul Dano), svolgono con impeccabile professionalità la propria parte, i dialoghi sono puntuali, corretti, la macchina da presa danza in punta di piedi in un andamento avvolgente, spaziando senza soprassalti dall’indagine psicologica dei caratteri in scena alla ricostruzione d’epoca, con assoluta maestria e disinvoltura. C’è persino in sotto finale un cameo geniale in cui David Lynch recita spiritosamente la parte del vecchio John Ford, con la benda sull’occhio, che impartisce al futuro regista una burbera lezioncina sulla posizione dell’orizzonte nell’inquadratura: “E ora togli il tuo culo dal mio ufficio”.

È Spielberg, chi potrebbe mai metterlo in discussione. Eppure qua la storia a tratti ci annoia, sebbene sia magnificamente illustrata. Sembra non lievitare mai, non riesce a trasportarci in quella zona dello spirito in cui la rappresentazione si innalza a linguaggio universale, e ciò che accade sullo schermo sta accadendo a te, personalmente a te. In una parola manca il cantastorie, manca la poesia, l’invocazione alla Musa, “Cantami, o diva” all’inizio di ogni poema. Non saprei indicare la carenza in modo diverso. Tutto è detto, tutto è abilmente riferito, ma in assenza di un canto.

Non è una critica che sto rivolgendo al film, soltanto un appunto, ciò che personalmente ho avvertito; e fellinicentrico come sono, non potevo non approdare con un immediato confronto ai film del celebre riminese. Da tempo ormai incalcolabile adopero l’opera di Fellini per capire io stesso o cercare di chiarire a chi capita, specialmente agli studenti appassionati di cinema, quella qualità sfuggente, inafferrabile, che svela il segreto nascosto di un’opera destinata a restare immortale nel tempo; e, di contro, ragionare di altre, pur eccellenti, avviate però a scomparire appena conclusa la visione, o non molto dopo.

Il film di formazione di Fellini, considerato da alcuni addirittura il suo capolavoro, è I Vitelloni. In esso il regista ancor giovane, trasferitosi a Roma e con ormai alle spalle il ‘borgo’ natio, racconta la ‘fuga’ da Rimini per inseguire la propria intransigente vocazione. Una mattina all’alba, solo, sale sul treno che lo porta lontano, nella Capitale. Il piccolo ferroviere Guido, che gli è amico, affrettandosi con una mezza corsetta sulla banchina dietro il convoglio già in movimento, gli chiede: “Ma perché parti, cosa c’è a Roma?” “Non so, non lo so, debbo andare…” Risponde il protagonista affacciato al finestrino, mentre la sua città già svanisce insieme alle facce degli amici restati al caldo degli affetti nei propri letti, non avendo altro da chiedere alla vita. Il giovane Moraldo sta rispondendo alla vocazione, che significa letteralmente “chiamata”, e quando arriva non lascia scelta. L’intero film è raccontato dentro questa luce, ogni personaggio, ogni sequenza, ogni avventura, ogni sentimento pervaso di acuta malinconia, sembra soltanto rivolto a giustificare quella vocazione, il compiersi di un destino.

Esattamente venti anni dopo, nel 1973, quando Fellini torna a guardare Rimini attraverso un nuovo film, nasce Amarcord. E questa volta il regista, cinquantatreenne, racconta la “memoria inventata” della sua città: «Mi invento tutto anche i ricordi», sostiene senza alcun compiacimento, per chiarire come la memoria unicamente se inventata può diventare messaggio per ogni creatura sulla Terra. La semplice fedele illustrazione non basta. Non importa quanto le vicende siano vere e documentabili (- ma l’anno del nevone a Rimini fu nel 1924 o nel 1927? -), è indispensabile invece che sia autentico il sentimento capace di restituire quella memoria in cui chiunque potrà riconoscersi. In gioco non ci sono fatti ma archetipi: il culo della Gradisca, è il culo che ogni maschio ha desiderato; le gigantesche tette della Tabaccaia evocano il primo impatto del neonato con il latte, un precocissimo naufragio leopardiano; la Volpina è il sesso insaziato e inafferrabile della donna, sfuggente a ogni misura; l’Aldina è il primo batticuore di ogni adolescente che si affaccia alla vita; la signora Miranda è la mamma che, seduta accanto al letto, racconta al figlio febbricitante per l’influenza come si sono conosciuti e innamorati con il padre Aurelio, che faceva il muratore a Saludecio; il Rex è il Rex, il fascismo è il fascismo, la morte è la morte, la scuola è la scuola. In qualunque parte del mondo, e nel cuore di qualsiasi essere umano. Persino le ‘manine’, i bioccoli di polline che scendono turbinando dal cielo, sono pura poesia, come anche la neve, il Cinema Fulgor, lo zio Matto che invoca disperato una donna inerpicato su un olmo altissimo. C’è bisogno di raccontare tutto il film? Mi è capitato di presentare Amarcord in America, di fronte a duemilacinquecento spettatori nell’immenso Michigan Theater di Detroit, una città industriale nel distretto dei laghi, quanto di più lontano immaginabile da Rimini; dopo le prime sequenze sono cominciati ad apparire i fazzoletti, gli spettatori se li premevano sugli occhi che lacrimavano da soli. Perché? Ho pensato, credetemi, di assistere a un miracolo. Ogni fotogramma era poesia, la musica di Nino Rota era poesia nella fisarmonica del cieco di Cantarel, la trasparenza fotografica che avvolge il Grand Hotel era poesia, la nebbia in cui si sperde il nonno davanti casa era poesia. Purissima lirica, non certo artificioso sentimentalismo.

Questo miracolo non avviene nel film di Spielberg, dove tutto, ogni passaggio, viene invece minuziosamente spiegato, ricostruito, illustrato. Come mai, cosa manca? Manca l’Avvocato, cioè il controcanto, l’ironia, l’auto presa in giro. Manca la massima di Lao Tse che Federico aveva adottato per sé stesso: “Quando concepisci un’idea, ridici sopra”.

Durante le riprese di 8 ½, un capolavoro ancora insuperato, aveva fissato con lo scotch alla macchina da presa un foglietto di carta con l’ammonimento: “Ricordati che è una commedia”. Mai prendersi troppo sul serio.

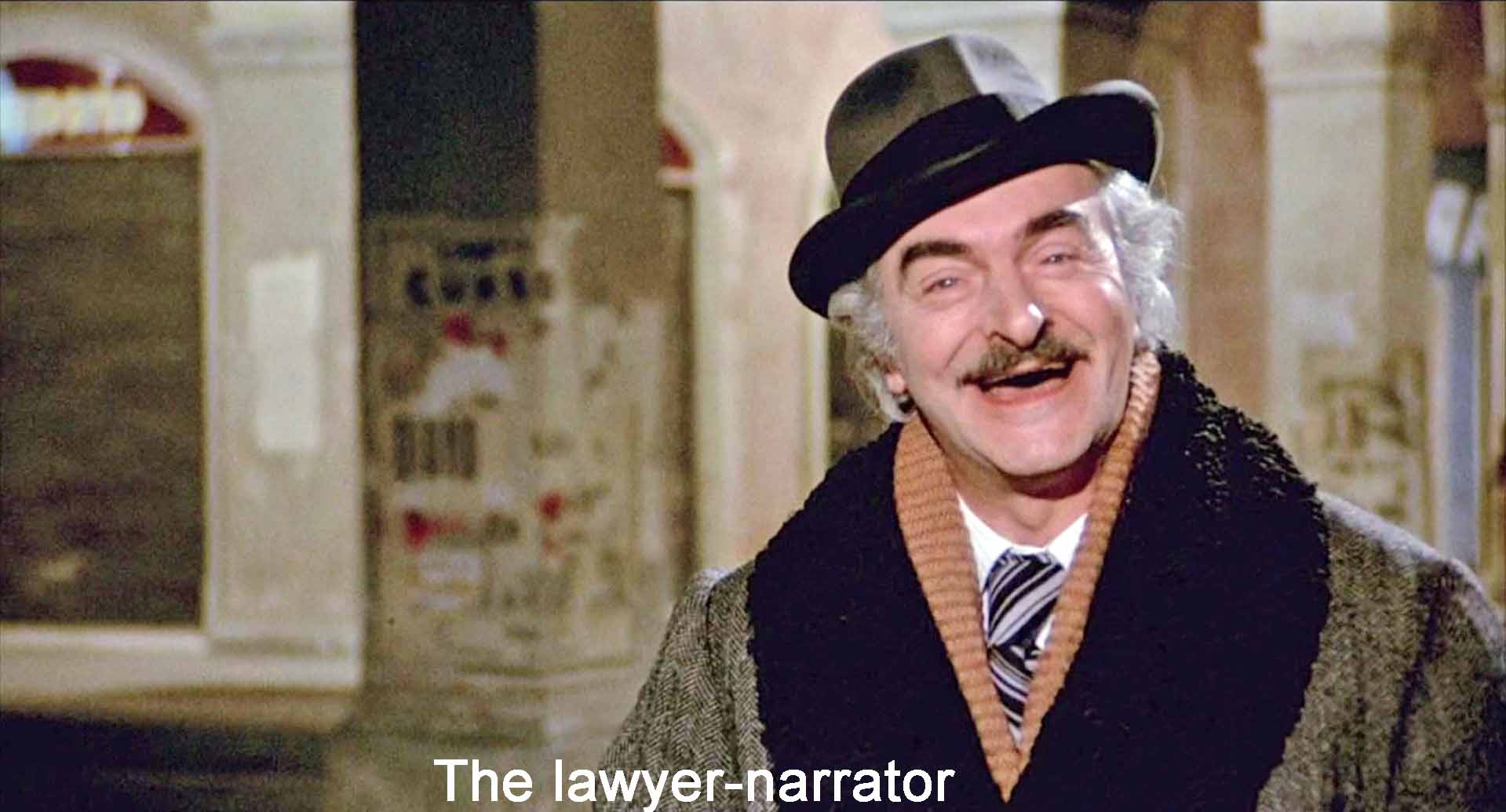

L’avvocato di Amarcord, con indosso il cappotto dal collo di pelliccia, i baffetti, il cappello, la sciarpa e la bicicletta spinta a mano al proprio fianco, vorrebbe spiegare Rimini con i sussidiari di storia e un sussiegoso colpetto di tosse introduttivo: “La nascita di questo paese si perde nella notte dei tempi… Comunque la prima data certa è il 268 a. C. quando divenne colonia romana e punto di partenza della via Emilia…”

E giù pernacchie che fioccano a cascata, anonime, invisibili, beffarde (particolare non secondario: le pernacchie, al doppiaggio, le aveva incise Federico in persona, come se volesse deridere sé stesso, facendosi aiutare da Oreste Lionello in una sfida sofisticata, e divertendosi persino a coinvolgere altre persone presenti in saletta). Era la traduzione concreta, sonora e plateale, dell’invito del sapiente filosofo cinese a schernirsi per primi.

Fellini era stimolato dall’idea di misurarsi in un film su l’Inferno di Dante, però girandolo a Cinecittà, nel suo Teatro 5, “con carta colla forbici e colori”, come diceva, e ispirandosi, al Giudizio Universale che Luca Signorelli aveva affrescato per la Cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto. “Un infernetto stretto, scosceso, un po’ asfittico, dove si respira a fatica”. Così quando comprese che Hollywood era disposta a sommergerlo letteralmente di dollari, ma per realizzare un giocattolone pieno di effetti speciali, divertito aveva garbatamente declinato l’offerta, con un sorriso e un suggerimento: “Fatelo fare a Spielberg, è molto più bravo di me”.

Attenti: non c’è alcuna sfumatura sardonica né intenzione denigratoria nella frase di Fellini, il quale stimava molto e provava sincero affetto per il giovane collega. Aveva soltanto voluto chiarire senza tante inutili parole e concettosità, che c’era in ballo una diversa concezione di cinema, una differente ‘poetica’.

Cinecittà, ci risiamo. A Cinecittà stiamo terminando la lavorazione di 10 episodi, commissionati dal Ministero della Pubblica Istruzione, dedicati a I mestieri del cinema raccontati attraverso i film di Federico Fellini. Nelle puntate saranno distribuite anche le sue interviste, le sue testimonianze, il suo ragionare, le sue riflessioni su ogni aspetto della lavorazione cinematografica; sarà come prendere lezioni direttamente da lui. Una produzione Istituto Luce mirata agli studenti ma rivolta anche al grande pubblico, per offrire a chiunque la possibilità di familiarizzarsi con la Settima Arte, l’ultima Musa comparsa per ora al nostro orizzonte. Auguriamoci che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, riesca a introdurre finalmente l’insegnamento di cinema nelle scuole. Sarebbe la festa più bella che ci possa regalare l’anno appena iniziato.