“Esterno notte” di Marco Bellocchio, andato in onda su Raiuno questa settimana, è semplicemente un capolavoro. E lo è proprio perché non parla, se non marginalmente, dei cinquantacinque giorni più lunghi della storia repubblicana, concentrandosi piuttosto sui protagonisti e le protagoniste di quella stagione maledetta. Si tratta, dunque, di un film a trecentosessanta gradi, con alcuni tratti onirici, in cui la storia rimane sullo sfondo e in primo piano compaiono i volti, le lacrime, le storie personali, i drammi e la crudeltà dei personaggi principali di un periodo che ha segnato uno spartiacque fra il tutto della politica e il vuoto della politica cui abbiamo assistito in seguito. Il vero colpo di genio di uno dei registi più visionari del cinema italiano è stato, dunque, proprio quello di osservare dall’esterno lo sfacelo di uno Stato in disfacimento, con un potere fragile, compromesso, inadeguato, stanco, ormai decadente e destinato a degradarsi ancora di più negli anni successivi, come proprio Moro aveva previsto in un’intervista a Scalfari, rilasciata nel febbraio del ’78 e pubblicata in ottobre. A tal proposito, risuonano profetiche le parole dello statista democristiano, quando affermava che se la DC non avesse avuto la forza di cambiare, si sarebbe trovata a governare lo sfascio del Paese e, infine, ad affondare con esso. È un collasso totale quello che porta in scena Bellocchio, in cui il sentimento più forte che si percepisce è la resa collettiva. La resa dei comunisti, stretti nella camicia di forza del principio di responsabilità che li indusse ad anteporre la fermezza nei confronti degli assassini e dei sequestratori all’umanità che li avrebbe dovuti indurre a fare di tutto per salvare l’uomo che più di ogni altro aveva provato a favorire la transizione verso una democrazia matura e basata sull’alternanza di governo. La resa dei democristiani, prigionieri delle loro correnti, delle loro ambizioni, dei loro rapporti internazionali, della loro fatica nell’esercitare un potere durato troppo a lungo, della loro ipocrisia e delle loro contraddizioni. La resa dell’opinione pubblica: spaesata, incredula, divisa, pronta, in parte, persino a solidarizzare con i brigatisti in nome di quel processo allo Stato di cui tanti, troppi già allora avvertivano il desiderio o, sull’altro versante, a chiedere misure estreme anti-democratiche e nemiche dello spirito resistenziale e costituzionale che aveva caratterizzato i primi trent’anni della nostra vicenda repubblicana. La resa delle stesse BR, spaccate al proprio interno fra chi era favorevole alla liberazione del prigioniero e chi non vedeva l’ora di condannarlo a morte, in un livido avvitarsi di sentimenti strazianti, basati su utopie feroci, sogni rivoluzionari senza pietà e senza costrutto, astio, livore e, al dunque, autentica follia. La resa del governo e delle istituzioni, di fatto commissariate, ostaggio di poteri e interessi talvolta anche indicibili, esautorate e prive di ogni dignità. La resa, in conclusione, di Paolo VI, un papa ormai vecchio e malato, che se ne sarebbe andato di lì a poco: uno dei pochi ad aver provato davvero a trattare e a salvare la vita di un suo vecchio amico, ostacolato più volte e da più parti. Una via crucis collettiva, un lento, inesorabile lasciarsi andare, uno scivolare verso l’abisso senza riuscire a tirare il freno, senza potersi fermare in alcun modo, senza sapere da che parte andare. Un discorso a parte lo merita Noretta, la sua adorata moglie, magistralmente interpretata da Margherita Buy, sul cui volto si consuma lo strazio di una donna e quello dell’intero Paese, nel momento della sua sconfitta definitiva, del suo addio alla speranza, della sua tragedia senza ritorno e senza possibilità d’appello. Il tutto viene trattato da Bellocchio con un distacco caloroso, una partecipazione intensa ma per nulla invasiva, una narrazione in crescendo, circolare e a tutto tondo, avvalendosi della consulenza di storici del calibro di Gotor e senza mai scadere nella retorica. E così, in questa serie, rivediamo noi stessi, la nostra decadenza, la nostra perdita, la nostra fragilità, la nostra politica devastata e ormai smarrita, trasformatasi in un cinismo che non ha nulla di pragmatico né di costruttivo e, a tratti, viene da pensare neanche di democratico. Perché nel bagagliaio della Renault 4 rossa, in via Caetani, non c’è finito soltanto un essere umano ma un intero Stato, con la sua malvagità, la sua violenza e la sua crudeltà gratuita e priva di ogni rispetto per la persona e per i suoi diritti. Il 9 maggio 1978 non si è salvato nessuno: siamo finiti tutti. Moro si chiedeva, nell’ultima, disperata lettera alla moglie, come ci si sarebbe visti dopo. “Se ci fosse luce – scriveva – sarebbe bellissimo”. Ma è ancora buio, una notte senza futuro e senza alcuna prospettiva

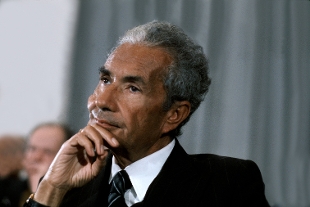

(Nella foto Aldo Moro)