Raffaele La Capria era il figlio di una Napoli che, purtroppo, non esiste più. La stessa di Totò ed Eduardo, una città scugnizza e dolente, “ferita a morte” dalle sue contraddizioni e dal suo essere eternamente di fronte al bivio fra naturalezza e modernità, fra la sua anima anarchica e indomabile e il bisogno di darsi delle regole per stare al passo coi tempi. Napoli, per natura, non è mai riuscita a essere un luogo qualsiasi. Culla della cultura, dell’arte, della follia creativa, della meraviglia mista a incanto, dei vicoli e delle più estreme forme di genialità, è sempre stata tutto e il suo contrario. La città del caffè sospeso e di Maradona, della generosità genuina e della spontaneità elevata a insindacabile virtù, della camorra e del saccheggio edilizio, della pizza e del mandolino, ben al di là degli stereotipi fessi che le sono stati cuciti addosso, del teatro d’autore e della lirica: uno splendore per gli occhi e un dolore quotidiano, acuito dalla difficoltà a immergersi in un caleidoscopio di eccessi che l’ha resa, nel tempo, fragile e quasi ingovernabile ma mai incline ad arrendersi.

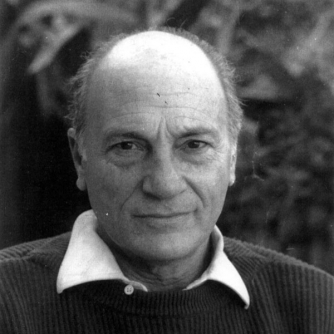

La Capria apparteneva a quell’universo del sapere che non ha mai lesinato critiche né fatto sconti, lo stesso di Francesco Rosi, capace di denunciare il sacco degli anni del boom, le infiltrazioni del malaffare e una certa tendenza all’arte di arrangiarsi che era, al tempo stesso, un tratto caratteristico ma anche una dannazione di un universo incapace di qualsivoglia forma di normalità. Apparteneva a quel Sud ribelle e indomito che ha sempre trovato nella parola una forma di riscatto, nella scrittura un modo per ribellarsi alle ingiustizie e nella narrazione a sfondo sociale la forma più nobile di politica. Era, dunque, un pensatore, prim’ancora che uno scrittore, un intellettuale a tutto tondo, nato nel 1922 e scomparso all’età di novantanove anni, forse l’ultimo esponente della generazione che, grazie a lui, a Ermanno Rea, ad Antonio Ghirelli e ad altri giganti del giornalismo e della letteratura partenopea, ha squarciato il velo di ipocrisia che ha sempre avvolto quel mondo, opponendosi però anche alle contestazioni feroci di chi parla senza sapere e tende a giudicare una realtà che non conosce.

Di Raffaele La Capria abbiamo amato la potenza dello stile, la sobrietà delle trame, la forza d’animo dei personaggi e quel fare tipicamente napoletano che gli consentiva di essere serio senza mai scadere nella seriosità, un po’ Troisi e un po’ De Crescenzo, fustigatore dei costumi senza mai trasformarsi in censore savonaroliano né sfociare nella noia tipica dei saccenti che puntano perennemente il dito contro il prossimo senza mai analizzare, in primo luogo, se stessi.

Leonardo Del Vecchio, dal canto suo, pur appartenendo a tutt’altra categoria, era figlio della stessa Italia. Il figlio della fatica e della sofferenza, un Martinitt, proprio come Angelo Rizzoli, un uomo venuto dal basso, che aveva conosciuto le difficoltà e il collegio e per questo, anche quando era diventato uno degli industriali più ricchi e potenti in assoluto, non si era mai dimenticato del punto da cui era partito. Al genio di Leonardo del Vecchio, scomparso all’età di ottantasette anni, dobbiamo non solo la trasformazione degli occhiali da dannazione in oggetto del desiderio, al pari degli abiti, con quel tocco di glamour e bellezza tipicamente italiano che ha reso naturale la sua collaborazione con uno stilista del calibro di Armani. Gli dobbiamo soprattutto la concezione olivettiana della fabbrica e del lavoro, con l’essere umano al centro del processo di sviluppo, l’attenzione al sociale, la dignità dello stipendio e la valorizzazione delle idee e delle competenze.

Leonardo Del Vecchio, proprio come Ferrero, è stato per decenni il nostro orgoglio, un “italiano da esportazione”, per dirla con Biagi, un imprenditore che il mondo intero ci ha invidiato ma nessuno è riuscito a riprodurre.

Di fronte al baratro di cinismo e malvagità oggi imperanti, vien da dire, con profondo rammarico, che questa era l’Italia che è diventata grande partendo dalla miseria e dalla fame. Questa è l’Italia di cui avremmo bisogno ma non esiste più, come testimonia il nostro panorama culturale intriso di conformismo e il nostro mondo imprenditoriale pronto a scagliarsi contro il Reddito di cittadinanza per non ammettere che il salario non può essere un assegno di sopravvivenza ma deve consentire alla persona di costruire grazie a esso la propria vita.

Abbiamo letto molti messaggi di cordoglio, pochissimi autentici. In troppi li hanno pianti per finta per poi rinnegarli subito dopo, tornando alla propria miseria morale e a una concezione dello stare insieme che è la negazione stessa del concetto di umanità e del ruolo di coscienza critica dell’intellettuale.