Capita a volte, nelle letture, di imbattersi in una frase che colpisce. Si è attirati in genere dalla capacità di sintesi che viene espressa, dal fatto che ben si immaginano le analisi ed i ragionamenti che ne sono alla base, che pure hanno prodotto una sintesi fulminante e chiara. E ci appaiono pure in tutta evidenza le sue derivate: quel che viene – o che è venuto o che verrebbe – dalla dovuta considerazione dell’enunciato. Eccoci dunque lì a sottolineare il testo ed a collegare mentalmente poi la frase con l’autore e coi suoi tempi e senza meno pure col nostro tempo presente nel quale da quella frase siamo con qualche buon motivo attirati.

È quel che mi è successo di recente leggendo la seguente frase «… la colpa di tal disastro cade principalmente sulla nostra rappresentanza nazionale, o meglio sulle abitudini poco liberali, che non rendono obbligatorio un largo controllo sugli atti di governo, né una larga discussione sulle cose …». Ecco sintetizzata la fatica della nostra democrazia rappresentativa, pur tesa da anni a praticare almeno qualche processo partecipativo! Il largo controllo sui provvedimenti amministrativi e di governo non esiste di fatto a meno di scambiarlo con l’usuale polemica politica o con l’inchiesta o la rappresentazione giornalistica delle condizioni fattuali, generalmente svolte a posteriori. Certo, vi sono le garanzie dei controlli esperibili a cose già decise mediante i ricorsi, amministrativi o alla Corte costituzionale che siano, ma sono impegnativi anche per l’aspetto economico e restano comunque possibili solo ex post, non certo nel corso del procedimento. Il controllo partecipativo è tuttavia ormai procedimento normato almeno in alcuni ambiti: quello della pianificazione e quello ambientale (attraverso la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale) e di recente è stato pure introdotto nel codice degli appalti per opere pubbliche di grande rilievo senza però che abbia ancora prodotto esiti significativi. Sono tuttavia ancora abbastanza rare le amministrazioni che puntano a fare di questi obblighi un percorso virtuoso piuttosto che un ostacolo da superare a suon di colpi burocratici (ad esempio, stringendo sulle tempistiche o annegando le informazioni essenziali in una marea di altre informazioni così da dissuadere il cittadino non tecnico dal partecipare). Anche le situazioni più gravi, come ad esempio una situazione pandemica, non hanno spinto a consentire il largo controllo auspicato dal nostro Autore, funzione cioè di una diffusa possibilità di conoscenza dei dati e delle informazioni (relazioni, pareri scientificamente riconosciuti, ecc.) che va ben oltre la giornaliera rendicontazione contabile, e televisiva, del governatore di turno, e oltre il racconto dei media, pure apprezzabile. Si pensi solo all’importanza di poter realmente accedere alle relazioni che comitati tecnici e comunità scientifica hanno fornito agli organi di governo in questo periodo e come sia stata gestita l’obiettiva mancanza di un piano di gestione delle pandemie degno di tal nome. Si pensi anche alla larga discussione che certo c’è stata, non però nelle aule dei rappresentati del popolo, ma piuttosto nei talk schow, sui giornali e sulla rete e senza troppe garanzie di rappresentanza dei saperi davvero qualificati e senza riparo dalle fake news.

Non ho specificato fin qui chi sia l’Autore, pensando così di incuriosire il Lettore. Chi esso sia conta poco, tutto sommato, perché le sue considerazioni son abbastanza scontate e stan bene soprattutto nei discorsi di circostanza. Son parole che avrebbe potuto pronunciare perfino Berlusconi in questi giorni in fregola di salire al Colle e paradossalmente potrebbero essere parole anche del suo avversario storico, Romano Prodi, nel suo recentissimo saggio di autobiografia politica. Non sono stati loro, però e la platea dei probabili autori potrebbe essere abbastanza ampia. Ci potrebbero stare un Norberto Bobbio, un Sabino Cassese, ma anche un Valter Veltroni tra un romanzo e l’altro. Ma ci potrebbero stare anche gli odierni paladini del popolo, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini in nome di una sovranità tout court dei cittadini e delle piazze. In un contesto invece più riflessivo e problematico son parole che starebbero bene in bocca a Giuseppe Conte e ad Enrico Letta. Sarebbe invece davvero una scommessa attribuirle a Matteo Renzi, ma non è detto che non saprebbe sostenere anche una tesi del genere, giusto per dimostrare che lo sa fare.

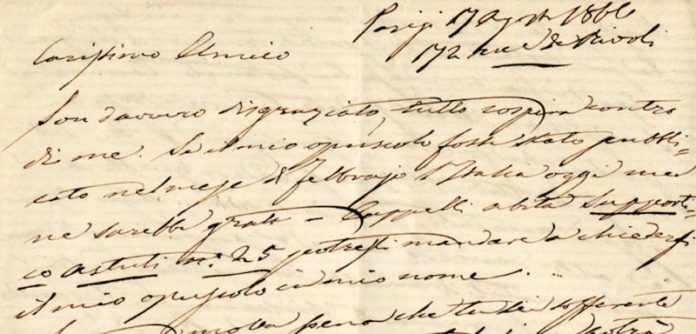

Confidando che intanto qualcuno dei miei 25 lettori abbia fatto qualche ipotesi circa la paternità (o maternità), posso intanto dire che sono parole di oltre un secolo e mezzo, tanto per dimostrare quanto vecchio – ed irrisolto – sia il problema! Tocca ora fare finalmente il nome dell’Autore, specificando che dovrebbe esser persona conosciuta almeno a Napoli e a Mestre che gli hanno dedicato una via: a Napoli perché lì studiò da ufficiale alla Nunziatella, a Mestre a ricordo della sua partecipazione alla difesa di Venezia dall’assedio austriaco nel 1848-49 e poi del suo esilio a assieme a Daniele Manin. Le sue considerazioni sono posteriori a quei fatti e di poco successive alla campagna di guerra contro l’Impero austriaco dell’estate del 1866 cui suo malgrado egli non aveva potuto partecipare (per motivi di salute ed altri). Nello scorcio di quello stesso anno, approfittando delle sue esperienze sul campo e dei suoi studi specifici, pubblica un opuscolo di una settantina di pagine per analizzare le ragioni del non buon esito militare della campagna. Ne vede le ragioni strutturali nell’organizzazione dell’esercito realizzata poco prima del conflitto: lamentava appunto che fosse mancata una larga discussione sulle cose appartenenti alla guerra. Succedeva dunque che un generale si lamentasse in sostanza per la nuova organizzazione dell’esercito imposta dall’alto, dal governo, senza confronto nel merito, tecnico e politico! Le sue critiche, compassate e patriottiche come potevano essere quelle di un anziano generale e rivoluzionario, si spingevano a dettagli che oggi ci sono abbastanza oscuri come l’organizzazione dei reggimenti ed il rapporto dell’esercito con la guardia nazionale, con note però di simpatica schiettezza come la proposta di sciogliere il corpo dei granatieri distinto solo per la statura dei componenti: sul «merito di essere più alto di qualche pollice»! Il reggimento doveva esser costituito di solo tre battaglioni piuttosto che quattro ed i battaglioni dovevano contare su sei compagnie: in sostanza ottocento uomini che sul campo potevano udire direttamente la voce del comandante e muoversi con scioltezza. L’ufficialità doveva poi costruirsi sulla base delle reali capacità militari, attraverso studi ed esperienze pratiche; egli in sostanza criticava la smania di un esercito numeroso e però non efficiente che gravava attraverso una pesante coscrizione sull’economia del paese. Non è certo qui il caso di riprendere tutte le sue argomentazioni di pura tecnica militare, che però si facevano carico anche degli aspetti sociali ed economici delle scelte in tema di coscrizione, di organizzazione e della formazione di ufficiali e truppa, confrontando le condizioni e le scelte di altre nazioni. Ci basta solo sottolineare come egli raccomandasse la discussione – un confronto consapevole della tecnicalità settoriali – aperta e democratica pure su queste questioni. Il tema era importante allora per la giovane nazione ma anche il metodo auspicato aveva la sua importanza e merita mettere in rilievo la visione dell’Autore, tanto più che la questione di metodo resta oggi di assoluta attualità.

Non resta che chiudere, finalmente, con la citazione precisa della fonte della simpatica frase che ci ha fin qui intrattenuti: generale Girolamo Ulloa, L’Esercito italiano e la battaglia di Custoza. Studi politico-militari, Firenze, Tip. Gaston, 1866, pag. 10. L’opera è disponibile nel sistema bibliotecario nazionale (OPAC), anche in formato digitale.