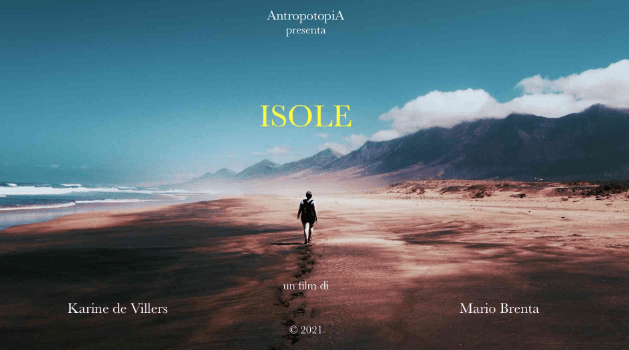

“Isole”

di Mario Brenta e Karine De Villiers, Ita-Belgio, 2021

Ultimo capitolo della trilogia dell’oggi, raccolta sotto il progetto “Indicativo presente”, “Isole”, di Mario Brenta e Karine De Villiers, prosegue e chiude il racconto della contemporaneità e della sua complessità, già iniziato dai due artisti con i precedenti “Il sorriso del gatto” e “Vanitas”. Essi si muovono ancora lungo i cinque Continenti, questa volta insieme ad oltre settanta “coautori”, ognuno dei quali attraverso il proprio sguardo ha raccontato il suo mondo, all’insegna di ciò che è indicato in una delle didascalie del film: “Ogni immagine porta sempre in sé il ritratto intimo di chi l’ha creata”. Dunque, i protagonisti di questa opera sono le tante “isole”, luoghi e persone, che si ostinano a non sentirsi slegate ma che, anzi, vogliono essere arcipelago in un disegno che continui a comporsi, non arrendendosi dinnanzi ad una realtà che vorrebbe fare del mare che le unisce un mare che le divide definitivamente.

L’incipit del film richiama quello del kubrickiano “2001: Odissea nello spazio”, con le scimmie che stavolta non virano verso il futuro ma, al contrario, diventano simbolo di un mondo da preservare, da salvare da una estinzione calcolata e cinica. Le panoramiche sconfinate e desertiche che gli occhi avidi di natura incontaminata di Brenta e De Villiers ci regalano, fanno concorrenza a quelle del miglior Herzog, in un tentativo, forse disperato, di fare entrare nell’inquadratura tutto ciò che è possibile fissare e così salvare da un diluvio oramai inevitabile, che il loro collega cineasta De Bernardi, chiamato a testimoniare, auspica, invece, come momento buono in cui ritrovarsi, chi lo merita, dentro un’Arca ideale, gli uni accanto agli altri, in un afflato “familiare” che è sempre più chimera in un mondo dominato dall’io del possesso e della sopraffazione.

La sinfonia di immagini composta dai nostri due preziosi autori racconta un presente terribile di pandemia non casuale e di ingiustizie senza tempo e senza confini. Come pure, all’improvviso, quasi per magia, quegli stessi fotogrammi sanno diventare poesia scritta su sguardi così umani da lasciare basiti. Sono gli sguardi dei perseguitati ecuadoregni, degli immigrati alla ricerca di una semplice felicità, dei poveri di ogni periferia del mondo, ma anche delle tante vittime di una alienazione sempre più pervasiva, così come Antonioni l’aveva preconizzata. E’ lì, negli ultimi, nei perdenti, negli sconfitti e negli esclusi, che Brenta e De Villiers trovano la ragione di una speranza, l’ultimo anelito di un’umanità che non si arrende. Oriente e Occidente, Nord e Sud, ovunque milioni di esseri si muovono alla ricerca di un modo o di una ragione per vivere o sopravvivere. Navi cargo cariche di merce, quartieri desolati privi di tutto, natura devastata da interessi economici, solitudini urbane, tutte le condizioni di una deregulation universale che non ha più limiti e che miete vittime indifese ed innocenti. Ogni inquadratura di questo film è una invocazione , un grido di dolore, ma anche l’affermazione di una olmiana pietas che non potrà mai scomparire fin quando qualcuno mostrerà agli altri i suoi occhi di sopravvissuto.

Questo susseguirsi ed inseguirsi di immagini apolidi smaschera la grande bugia di un mondo ricco e di un mondo povero. I ricchi e i poveri sono ovunque, il lusso fine a se stesso e il degrado intollerabile altrettanto. L’ingiustizia è universale. Il Capitale imperversa, unifica e divide per i suoi scopi, travolge ogni identità, riduce tutto a strumento, crea quella cultura dello scarto da tempo stigmatizzata da Papa Francesco. Brenta e De Villiers raccontano tutto questo, e lo fanno con una consapevolezza ed una potenza visiva e narrativa davvero straordinarie. Non è sociologia la loro, è andare oltre il dato di fatto, è mostrare per dimostrare, come affermava Rossellini. L’illusorio luccichio del consumismo sfrenato, l’assordante carosello dello spreco senza vergogna, la convivenza di miseria e opulenza, la terrificante assenza di Storia, l’eterno presente della mercificazione, il corpo desacralizzato e ridotto a vuoto simulacro di se stesso. Tutto questo è in qualsiasi parte del nostro pianeta, senza distinzione culturale o di appartenenza.

E’ l’uomo a una dimensione di marcusiana memoria. Cui si oppone il “dannato della terra” di Franz Fanon, già con Pasolini assurto al ruolo di testimone ultimo di una umanità in via di estinzione. Dunque, quello di Brenta e De Villiers è un film definitivo, nulla potrà aggiungersi a quanto da loro detto. E i loro gatti, trait d’union dell’intera trilogia, sono sempre lì, sempre più perplessi e in attesa di una risposta ai tanti interrogativi posti dalla loro opera. “Isole” si chiude, non a caso, ma per logica conseguenza, con uno dei più bei finali degli ultimi anni. In esso, un uomo racconta della sua malattia e della sua necessità di assumere farmaci fino alla fine della sua vita. Un modo semplice, e per questo poetico, di avvicinarci all’essenza stessa della nostra esistenza, lontana da ogni sovrastruttura, immersa soltanto nel proprio nudo essere. Il tutto accompagnato dalle struggenti note dell’Adagio for strings Op.11 di Samuel Barber e dalle immagini di un mare che, nel suo eterno mutare, invoca una definitiva serenità per tutti.