Nel 1980 Umberto Eco dava alle stampe, per i tipi di Bompiani, Il nome della rosa, il primo dei sei romanzi che avrebbe scritto e che molti considerano il suo capolavoro. Nato ad Alessandria, Eco è morto a Milano nel 2016 a 84 anni. Del suo libro, che è stato tradotto in 45 lingue e in trent’anni sono state vendute sessanta milioni di copie, sono state realizzate anche una versione cinematografica di notevole successo, protagonista Sean Connery, e una serie televisiva di autore italiano.

Come tutti i libri importanti, scritti bene e pieni di suggestione Il nome della rosa si legge, a quasi mezzo secolo dalla sua prima uscita, con grande interesse e, per quanto possibile in questi tempi di epidemia che colpisce le vie respiratorie, tutto d’un fiato, come si diceva dei gialli che ti appassionano.

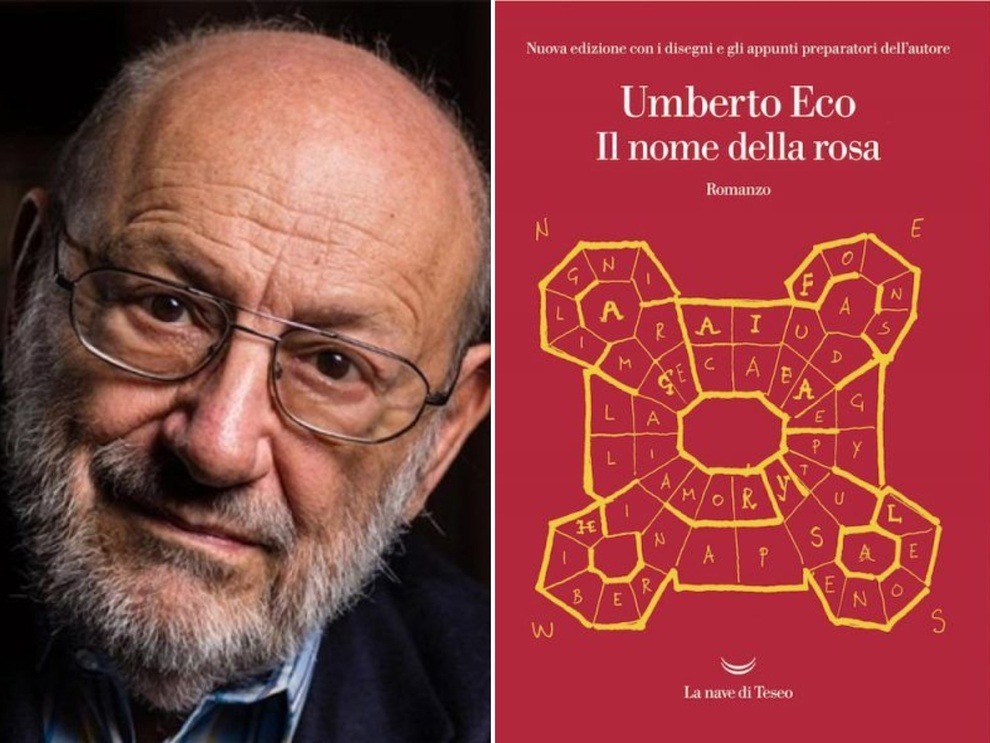

L’anno scorso, in piena pandemia e nell’anniversario, il romanzo è stato ristampato, con l’aggiunta dei disegni e degli appunti dell’autore, da La Nave di Teseo, la casa editrice alla cui fondazione nel 2015 Eco ha validamente collaborato e che da allora è affidata alla direzione della garbatissima Elisabetta Sgarbi, sorella dell’irascibile Vittorio.

Se il geniale autore ha avuto tante definizioni a proposito del suo lavoro di uomo di lettere (semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico, saggista, bibliofilo, medievista) il suo romanzo più famoso ne ha collezionate altrettante: cronaca medievale, incrocio di generi, romanzo poliziesco, giallo deduttivo, racconto ideologico a chiave, filosofico, allegorico, gotico, ecologista.

Sicuramente ambientalista, a cominciare dall’incipit: ”Era una bella mattina di fine novembre…”, che l’autore sembra si sia divertito a orecchiare da “Era una notte buia e tempestosa” come l’amato Snoopy, il bracchetto filosofo di Charlie Brown, è solito cominciare nelle strisce di Schultz il romanzo che non scriverà mai.

Indubbiamente Eco si è molto divertito a scrivere questa “cronaca in diretta dal Medioevo (ennesima definizione) e ci ha messo dentro tutto: una clamorosa scazzottata fra i minacciosi inquisitori e i religiosi sospettati di eresia che disputano per le divergenze che li dividono sulla diversa interpretazione dei vangeli. Tanto accesa è la disputa che sotto le severe volte dell’abbazia deve intervenire la polizia del tempo, i lancieri del papa per dividerli. Ma non è solo introspezione teologica, anche cronaca spicciola, come le allegre brigate di gentiluomini sparsi nei boschi in cerca di tartufi tenendo al guinzaglio i maiali, (i cani da tartufo non erano stati ancora “inventati”). Non solo principi della chiesa ma anche incalliti peccatori in abito talare, con l’accorata descrizione della “sveltina” del novizio infoiato con la villanella sul pavimento nudo della cucina della abbazia, peraltro teatro di ben più gravi nefandezze. Come i tre o quattro delitti misteriosi sui quali è stato chiamato a indagare l’ex-inquisitore Guglielmo da Backerville passando da un cadavere all’altro, da un volume miniato ad una pergamena ingiallita, alla costante ricerca di una verità che gli sfugge anche perché l’omertà chiude la bocca agli stessi amanuensi vittime del misterioso assassino.

Mentre ne descrive l’empietà di alcuni, l’autore mostra verso le figure dei copisti una particolare considerazione. Da accanito bibliofilo qual era, Umberto Eco non poteva che apprezzare appieno il ruolo e la funzione degli amanuensi che con l’intera vita impiegata nel copiare i classici alla sola luce delle candele e nel gelo delle abbazie, hanno consentito al mondo di conoscere opere letterarie che senza di loro sarebbero state disperse, travolte dallo scorrere del tempo. Oltre ad essere un libro di grande interesse e di intrinseca bellezza letteraria Il nome della rosa è, dunque, anche un omaggio dell’autore ai copisti, veri “militi ignoti” della cultura classica.