Mi ha telefonato Marino Masè, indimenticabile interprete di I pugni in tasca di Marco Bellocchio:“Moraldo si è spento nel sonno, davanti alla TV. È passato «nell’altra stanza» senza neppure accorgersi.”

Aveva 95 anni, era rimasto lucidissimo fino alla fine.

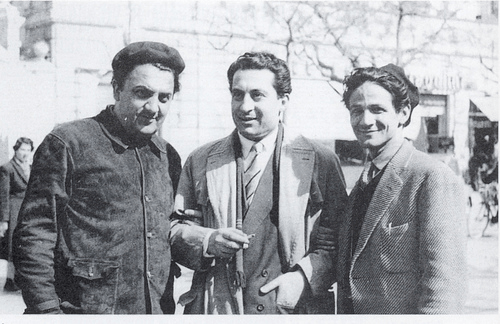

Moraldo era l’amico inseparabile di Fellini quando per entrambi l’avventura del cinema doveva ancora iniziare, sbarcavano a stento il lunario ed erano come fratelli.

Federico divenne regista, e lui gli era stato accanto dai primi passi da assistente, o in qualsiasi altra funzione, da Lo Sceicco Bianco e I Vitelloni e fino alle soglie della Dolce Vita.

Fellini utilizzò il suo nome di battesimo per il protagonista di Moraldo in città, il film non realizzato che raccontava l’arrivo a Roma di un ragazzo di provincia con la testa ricolma di sogni. Ma soprattutto aveva chiamato Moraldo il personaggio interpretato da Franco Interlenghi, che una mattina d’inverno all’alba, mentre gli amici ancora dormono nel tepore dei loro letti, sale su un treno per lasciare Rimini, correndo incontro al proprio futuro che non intende più aspettare. A salutarlo c’è soltanto Guido, il piccolo ferroviere con la lanterna in mano, che quando il convoglio si allontana sferragliando rimane da solo a camminare in equilibrio su un binario, di spalle, con la sua mantellina nera svolazzante, come una figurina di Charlie Chaplin. Un presagio, perfino nel nome.

Si erano conosciuti così, “per caso”, perché Moraldo Rossi che era un fanatico pedinatore di Giorgio De Chirico, e incrociava avanti e dietro, di notte, dalle parti di Piazza di Spagna nella speranza di incontrare il famoso pittore, di parlargli. All’improvviso gli era parso di riconoscerlo, da dietro, e gli si era accostato prendendo un abbaglio: era invece Fellini, “un giovanottone con le mani in tasca e un baschetto alla francese come il mio.”

Lo sconosciuto era stato subito affabile, gentile:

“Una sigaretta? Eccola… nazionale”

“Grazie”.

“Non sei di Roma?”.

“No, di Venezia… ma neanche tu…”.

“Romano a metà. Mi presento: Fellini, Federico Fellini…”

“Piacere…”.

“Okay, piacere, ma che fai?”.

“Vagabondo”.

“E domani?”.

“Vagabondo”.

“No work?” – E ride. – “No work, little money”.

Pausa.

“Allora sai che fai?…Domani passi da me; debbo fare un film… su uno sceicco”.

“Domani?”.

“Sì, domani”.

“Okay passerò.

“T’andrebbe un cappuccino? Facciamo colazione insieme”.

“Con brioche?”

“Alla crema!”.

In seguito, dopo anni fiammanti, si erano separati (e vedremo perché), ma Moraldo era sempre rimasto l’amico sincero, con dentro una struggente, ringhiosa rivendicazione. Perché era lui il prediletto, il complice dolce e fedele, l’amico del cuore: e non intendeva lasciare il posto a nessuno.

Federico gli aveva rubato persino il nome per incarnare sé stesso nei Vitelloni.

“Non solo il nome – puntualizzava – ma l’identità, l’essenza: una forma di impossessamento!”

Poi era stato scritto anche Moraldo in città, un film mai realizzato ma che diventerà il progetto guida, l’incunabolo, de La Dolce Vita.

Alcuni spunti narrativi erano ispirati a vicende private e familiari che l’amico di Mestre aveva raccontato a ruota libera; come per esempio all’inizio del film I Vitelloni l’elezione della miss, un avvenimento vissuto nella realtà dalla sorella dell’autore, Cesarina, che presto sarebbe diventata famosa nel cinema con il nome d’arte di Cosetta Greco.

Moraldo Rossi aveva accompagnato la nascita del genio e la sua inarrestabile ascesa, e con “Il sesto vitellone” (curato con il pennino intinto nell’aceto da Tatti Sanguineti, per le edizioni della Cineteca di Bologna) aveva voluto rimettere in ordine i fatti.

Poi, all’apparire del Libro dei Sogni, era tornato d’impulso sull’argomento, almanaccando un approccio grafologico che potesse evidenziare e provare scientificamente la genialità di Federico, già universalmente acclamata, ma con l’ambizione di raggiungere “Il ritratto perfetto”; così era il primo titolo del libro chiamato in seguito “Sogna Federico sogna”; e un sottotitolo dolente: “Fellini, quel mio unico perfido amico”. Uno slancio d’amore che annunciava una trafittura bruciante, una ferita ancora aperta.

Rossi aveva scritto i suoi libri per gettare la rete nel pescoso fondale e riportare a galla avvenimenti, episodi, aneddoti, ricordi, indispensabili a raccontare di sé e del suo insostituibile amico di vita, in quella Roma del dopoguerra in cui tutto era ancora possibile. Anche diventare Fellini.

“Ma tu cosa senti di essere?” Aveva domandato una sera al futuro regista, ottenendo come risposta: “Io sono due occhi aperti sul mondo.”

Moraldo è stato il primo alter ego di Fellini (antecedente l’avvento, come attore, di Marcello Mastroianni). Avrebbe persino dovuto interpretare la figura del Matto ne La Strada, ma le cose si erano messe in maniera diversa e lui, simile a un angelo caduto, non era mai riuscito a dimenticare il proprio ruolo di “predestinato”, a riconciliarsi con quel mancato fatale appuntamento.

I produttori erano contrari alla sua candidatura, diffidavano di un attore non professionista per interpretare il personaggio forse più ominoso e delicato del film; Federico voleva lui, era irremovibile secondo il proprio stile, non avrebbe mai ceduto; come aveva già dimostrato con il produttore Dino De Laurentiis che cercava di imporre sua moglie, Silvana Mangano, nel ruolo di Gelsomina; e Fellini aveva strappato in quattro pezzi il contratto che gli veniva sottoposto dagli avvocati facendolo volare in aria: “Giulietta e nessun altra”.

Per Rossi fu l’incastro degli avvenimenti a sciogliere il dilemma, posticipando ogni decisione. Il progetto de I Vitelloni ebbe il sopravvento e Moraldo, posto dall’organizzatore generale di fronte al bivio se affiancare Fellini nei compiti di regia oppure esordire come attore, scelse di rimanere dietro la macchina da presa e non davanti. “Sliding doors”, porte scorrevoli che si aprono e si chiudono al nostro passaggio condizionandoci interamente l’esistenza. Moraldo era sempre stato persuaso di aver favorito l’amico con la propria decisione, di avergli spianato la strada verso il successo. Chi può dirlo, non esiste la Storia riscritta con i ‘se’; eppure la consapevolezza del ‘sacrificio propiziatorio’ è sempre restata ben salda nel suo cuore.

Tuttavia nel “Libro dei sogni” c’è un capitoletto che lo turbava profondamente. Sogno del 3-9-63:

“Al manicomio di Maggiano insieme a Moraldo Rossi e sua moglie (mi vergogno di lui, vorrei che se ne andasse) vengo circondato da alcuni dementi, minacciosi e strazianti. «Tu non mi vuoi più bene come prima!» Mi grida uno giovanissimo, il volto deformato dalla follia.”

Fellini lo indica con nome e cognome quasi fosse un estraneo, le sue parole sono ingenerose e l’ex assistente esplode in un empito di collera venata di sdegno, utilizza i toni del coniuge messo immeritatamente da parte:

“Di cosa avresti dovuto vergognarti, di avere avuto un amico, un compagno di vita e di lavoro fedele e quindi necessario, quanto lo sono stato io per una decina d’anni interamente dedicati a te, i primi dieci anni della tua fulgida carriera?”

Moraldo si era risentito, scoprendosi d’un tratto indegnamente rinnegato. Ed era andato a ripescare dettagli privati che secondo lui avrebbero scatenato il terribile voltafaccia dell’amico: Federico sarebbe stato infastidito dalla richiesta di soldi che egli in quei giorni gli aveva rivolto per poter convolare a nozze. Un’ulteriore complicazione da classica vite senza fine. Moraldo finiva per comportarsi da incauto, spericolato psiconauta, dimenticandosi di trattenere la preziosa lezione ribadita da Fellini: “Nel sogno ogni personaggio è sempre il sognatore.”

Narrava, a proprio credito, che a lui Federico cedeva persino la guida della sua potente Porsche per essere accompagnato alle sedute psicanalitiche dal professor Emilio Servadio. Almeno fino a quando il terapeuta di fronte alla complessità del paziente preferì ritirarsi in buon ordine: “Non vorrei inquinare il delicato equilibrio della mente di un artista, quale certamente è lei.”

L’amico Rossi rivestiva dunque il ruolo di una sorta di moderno, motorizzato psicopompo verso il sacerdote dell’inconscio!

Ma poi, di punto in bianco il rapporto privilegiato si interrompe. Moraldo, nelle consuete meline che accompagnano la partenza dei film, aveva cercato lavoro presso altri registi, anche perché insofferente nei confronti dell’amico che avvertiva cambiato nei suoi confronti. E una sera, lasciando Federico da solo a lavorare sotto il lume da tavola nel suo ufficio, si era accomiatato senza che intercorresse tra loro una vera spiegazione. Frasi non dette. Avvertiva il rapporto squilibrato e orgogliosamente non voleva più saperne. Fellini nei giorni successivi lo aveva cercato con un biglietto affettuosamente perentorio: “Moraldo non fare lo stronzo, torna!” Un messaggio che però non giunge mai nelle sue mani, intercettato dal secondo aiuto, il collega invidioso Paolo Nuzzi, che si guardò bene dal consegnarglielo.

L’equivoco in seguito sarà chiarito con Federico, ma quando ormai era troppo tardi.

Moraldo rimase escluso dalla lavorazione de La Dolce Vita, e quel brusco inciampo venne da lui sofferto come la cacciata dall’Eden: la fine dell’adolescenza, dell’irresponsabilità, e dell’amore innocente.

La condizione di rifiutato lo spronò a cercare altri angeli caduti, compagni di sventura condannati all’oblio dal despota capriccioso; li nominava uno a uno dedicando varie pagine al lungo elenco dei proscritti, più di quindici caduti sul campo di cui viene lamentata la triste fine. Gli sembrava di trarre un qualche conforto nel rifugiarsi in un ingiusto destino comune, un lenimento che non riusciva a ottenere né dalla grafologia né dalla psicanalisi.

Costretto suo malgrado a rimetter piede sulla terra, professionalmente non gli era andata affatto male. Era diventato un produttore di pubblicità, il re dei Caroselli, nei quali chiamava a lavorare tutti i registi che stimava, da Luciano Emmer a Gillo Pontecorvo. Si era sistemato bene nella vita, ma la ferita non si rimarginava.

Fedele fino in fondo al sogno segreto del Matto de La Strada, che volteggiava nella piazza di Civita di Bagnoregio su una fune tesa tra un palazzo e l’altro, suscitando brividi di raccapriccio e di euforia nel pubblico magnetizzato col naso all’insù. Moraldo non ha incarnato quel personaggio, ma ne ha introiettato l’anima come una seconda pelle.

Mac Morald, lo appellava per gioco Fellini quando entrambi erano all’inizio dell’avventura, amici uniti dall’indigenza, dall’ambizione e dai sogni di gloria, e quella storpiatura americanizzante gli era rimasta incollata addosso come un marchio di fabbrica.

Personalmente, ho avuto la fortuna di respirare a pieni polmoni il prodigio che Federico incarnava, ma non ho mai provato il privilegio di dividere con lui l’unica sigaretta a disposizione, una nazionale, come era accaduto durante il primo incontro con il ‘sesto vitellone’: due ragazzi scalpitanti che si scambiavano tirate di fumo all’angolo di via Ripetta con Piazza Augusto Imperatore, raccontandosi le favole che avrebbero voluto trasportare sullo schermo.

Gli avvenimenti che ha vissuto rendono Moraldo un personaggio leggendario; se per Gertrude Stein “Una rosa è una rosa è una rosa”, per me Moraldo è Moraldo è Moraldo. Senza alcun bisogno di aggettivi. La sua adamantina fellinità è fuori discussione. Ha vissuto l’ebbrezza dell’Olimpo quando ancora non tutti gli dei avevano conquistato il loro trono; ed era depositario di notizie su Fellini che soltanto lui conosceva ed era in grado di consegnarci.

Moraldo è l’invitato alle Nozze di Cana, spettatore del miracolo iniziale di un Profeta che nessuno ancora conosceva; è l’apostolo della prima predicazione, è il testimone oculare della metamorfosi del bruco in meravigliosa farfalla. Ci racconta l’epifania dell’artista, molto prima che il suo avvento sulla scena cinematografica cambiasse per sempre il destino stesso del cinema.