Se la scenografia è il mondo creato, la luce è la condizione indispensabile per poterlo guardare, anzi, per sapere che c’è, esiste. Fiat Lux, dice Dio e tutto ciò che abbiamo intorno finalmente si rivela ai nostri occhi, diventa reale. E’ il nostro paesaggio, il nostro ambiente, la nostra vita. Il tramonto del sole, dovette sembrare la fine del mondo al primo uomo su questa nostra Terra, lo sprofondare di nuovo nelle tenebre. Quando Fellini stava già male, colpito dall’ictus, in occasione del 10 agosto, la notte di San Lorenzo, ci siamo trovati a parlare proprio di questo argomento. Riflettevo ad alta voce:

«Cosa avrà pensato un uomo primitivo davanti a un cielo limpido solcato di stelle cadenti?!».

E Federico, disteso nel letto, rivolgeva l’occhio dilatato al soffitto, perduto e invaso di stupore: «Anche di fronte a un semplice tramonto chissà che sgomento… il sole che scompariva e nessuno sapeva se sarebbe più tornato.»

Se la foto/grafia è una scrittura per mezzo della luce, la cinemato/grafia è la scrittura per mezzo della luce di immagini in movimento. Già il nome quindi, ci avverte che la Settima Arte è intrinsecamente indissociabile dalla luce. Fellini, il cui approccio all’espressione visiva era eminentemente pittorico, sapeva fin troppo bene che in qualsiasi dipinto le forme, i volti, i dettagli, lo sfondo, sono null’altro che colpi di pennello, grumi di colore che, per intensità e tonalità, imitano la luce e diventano rappresentazione. Le figure che noi vediamo in tutti i particolari, del volto, degli occhi, delle mani, del sorriso, sono impastate di luce contenuta nei colori. Un inganno geniale che però ci restituisce in pieno l’emozione della realtà. Il cinema libera il racconto dall’immobilità della fotografia e lo rende dinamico come la vita, tanto che l’illusionismo risulta ancora più perfetto. Le figure che si muovono sullo schermo non sono per noi fantasmi di luce bensì persone reali, di cui ci innamoriamo, gioiamo e soffriamo con loro, ne condividiamo ogni minimo sentimento. Una follia? Un po’ sì, il cinema è follia condivisa e rende visibile ciò che in letteratura era solo mentale, evocato con le parole. Infatti in principio fu il Verbo, ma subito dopo viene la luce.

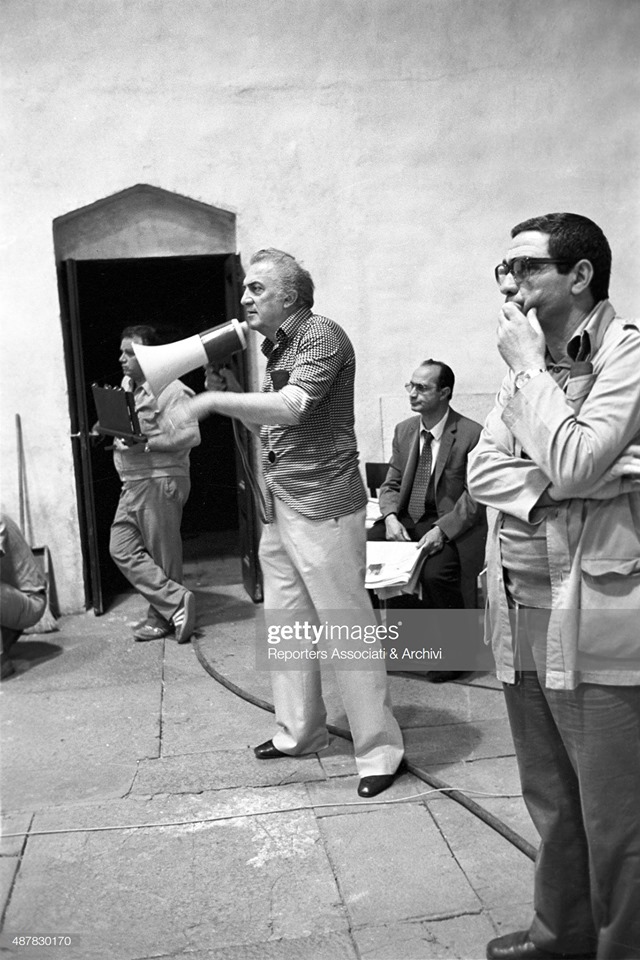

Nel cinema il datore di luce, si chiama direttore della fotografia, ed è responsabile del reparto più fisiologicamente vicino al regista, che è l’ideatore del film. Nessuna sua idea giungerebbe a materializzarsi sullo schermo senza macchina da presa, pellicola (o scheda digitale), parco lampade, obiettivi, mezzi tecnici di ripresa.

Il direttore della fotografia, anche nella gerarchia dei ruoli all’interno della troupe, viene subito dopo il regista. E’ con lui che il regista concorda l’assetto generale, e non parlo solo del ‘sentimento’ fotografico della storia, ma proprio della sua realizzazione concreta sulla base delle scene indicate nella sceneggiatura. Cosa ambientare in teatro di posa, cosa dal vero (on location), gli sfondi, le costruzioni, le condizioni di luce, notte, giorno, crepuscolo, alba, luce a cavallo, day-for-night, e poi lo spazio, i volumi, le prospettive, le presenze sul set, gli effetti speciali ottici, i mezzi tecnici, e per cominciare la ratio, cioè il formato dell’immagine schermica, la proporzione tra larghezza e altezza, a iniziare dai 4:3 (quattro terzi), la più diffusa, «1,85:1». Tutto, ma proprio tutto ciò che riguarda l’aspetto visivo del film, viene ricondotto al direttore della fotografia; il quale ha accanto l’operatore alla macchina, e gli assistenti operatori per i fuochi (la messa a fuoco) e gli chassis (la ricarica della pellicola). Ma la squadra è formata anche dai macchinisti, che variano di numero a seconda della complessità delle riprese; come si evince dal nome, essi sono gli addetti alla mdp, presiedono ai suoi spostamenti e ai suoi movimenti, azionano i carrelli su binari o su ruote gommate, ma anche le gru, il dolly e qualsiasi meccanismo di ripresa dall’alto sistemando la cinecamera su una piattaforma a bilanciere. Tuttavia queste descrizioni tecniche ora non servono. E’ importante invece sapere che ogni elemento in scena destinato a finire nell’inquadratura dipende da una luce mirata; così come l’attore, l’attrice, il figurante, la comparsa, il gruppo o la massa. L’inquadratura è esattamente la cornice di un quadro, il limite strutturale della ‘tela’. Per ottenere profondità, sfondi, volumi, figure, primi piani, è necessario concepire nel suo insieme il disegno luministico, che presuppone il concorso di una gran quantità di differenti proiettori (parco lampade) capaci di illuminare qualsiasi ambiente, per grande che sia, con l’esatta riproduzione della luce solare (temperatura colore), per incidenza, intensità, qualità; rispettando naturalmente il principio della fonte di luce e delle ombre da essa prodotte. Se invece la ripresa è notturna, la ‘resa’ sul set sarà quella delle luci artificiali nelle innumerevoli variabili che conosciamo: uno stadio sarà diverso da una sala da ballo, la stanza di uno studente da una discoteca, il soggiorno di casa da una panchina al parco, la corsia di un ospedale da una sala operatoria, una strada con lampioni da un ricevimento mondano con lampadari di murano. Come restituire ogni volta la luce più fedele al racconto? Creando una illuminazione di base o ‘diffusa’ e ‘tagliandola’ con specifici riflettori e bandiere non visibili all’interno della inquadratura. Imprescindibilmente la luce del totale deve avere esatta corrispondenza nei piani ravvicinati: i due punti di vista vanno matchati (dall’inglese to match: accoppiare, assortire, intonare), cioè resi omologhi se non identici. Per intenderci se in un esterno vediamo in campo lungo un’insegna al neon colorata e intermittente, nel momento in cui riprenderemo l’attore in primo piano saremo ‘legati’ a quella luce, cioè obbligati a riprodurre sul suo volto l’effetto di quel colore e di quella intermittenza. Naturalmente le situazioni sono assai più sofisticate di così, e la capacità del direttore della fotografia di restituire sullo schermo l’esatta partitura luministica di chiaroscuri, ombre, colori, effetti, ne denoterà il talento e la preparazione professionale.

Così scrive Fellini in “Fare un film”

«Per me il cinema è immagine e la luce ne è il fattore fondamentale. L’ho detto tante volte: nel cinema la luce è ideologia, sentimento, colore, tono, profondità, atmosfera, racconto. La luce fa miracoli, aggiunge, cancella, riduce, arricchisce, sfuma, sottolinea, allude, fa diventare credibile e accettabile il fantastico, il sogno, e, al contrario, può suggerire trasparenze, vibrazioni, dà miraggio alla realtà più grigia, quotidiana.

Con un riflettore e un paio di bandiere un volto opaco, inespressivo, diventa intelligente, misterioso, affascinante. La scenografia più elementare e rozzamente realizzata può con la luce rivelare prospettive insospettate e far rivivere il racconto in un’atmosfera sospesa, inquietante; oppure spostando appena un cinquemila, e accendendone un altro in controluce, ecco che ogni senso di angoscia scompare e tutto diventa sereno, casalingo. Il film si scrive con la luce, lo stile si esprime con la luce.»

Il direttore della fotografia per un regista ‘pittorico’ come Fellini, diventa il suo pennello. Anche nel primo film, Lo sceicco Bianco, che aveva per responsabile della fotografia Arturo Gallea, un solido professionista della scuola torinese (il cinema in Italia nasce a Torino prima che a Roma), Fellini mostra già una spiccata sensibilità alle atmosfere. Con I Vitelloni subentrerà Otello Martelli, che ad esclusione di una breve parentesi per Le notti di Cabiria, accompagnerà il regista fino al successo planetario di La dolce vita. Martelli, con il suo aspetto massiccio, rassicurante, riveste per Federico una perfetta figura paterna, protettiva anche nei confronti delle maestranze, e gli assicura un’altissima qualità costante nelle riprese. Ne La dolce vita la sua fotografia trasmette l’impressione di essere colata nell’argento, e Anita Ekberg in certi momenti sembra rifulgere di luce propria. Il regista con qualche ben ragionata malizia asseriva che l’attrice era persino fosforescente, cioè emanava luce anche nuda e al buio. L’aveva osservata così bene?

Gianni Di Venanzo è il mago delle luci di 8 ½ dove il B&N, in chiave quasi espressionistica, assume un valore “cromatico” di per sé. Fellini raccontava che durante la lavorazione erano incappati in uno sciopero dei tecnici dello stabilimento di sviluppo e stampa; così in perfetto accordo con l’operatore avevano deciso di andare avanti ugualmente senza controllare il girato a fine lavoro e infischiandosene della rituale proiezione serale dei giornalieri (rushes). Una sfida, un rischio calcolato, che in pochi direttori della fotografia avrebbero accettato. Forse anche per questo motivo il regista affermava che Di Venanzo era per lui il migliore dei collaboratori, il più coraggioso e spregiudicato, pronto a sperimentare e a innovare. Per certe sequenze, come l’apparizione di Claudia Cardinale alle Terme, era stata utilizzata – mi riferiva Enzo Verzini, il leggendario stampatore dell’Istituto Luce – una pellicola sperimentale AGFA ad alto contrasto per ‘sfondare’ i bianchi e suggerire una visione onirica, irreale. Ogni prova era riuscita come desideravano, e il film procedeva in equilibrio su un duplice registro luministico in cui il pubblico, non ancora svezzato, non riusciva a orientarsi tra sogno e realtà. Alcune sale cinematografiche, per esempio a Firenze, avevano preteso dalla distribuzione un viraggio color seppia per distinguere le sequenze fantasticate dal protagonista da quelle ‘vissute’, altrimenti gli spettatori non erano in grado di seguire la storia. Anche per questo motivo 8 ½ si è portato dietro, per decenni, la nomea di un film astruso, indecifrabile, e Federico la fama di autore difficile, cerebrale. Nondimeno il pubblico mondiale abbia capito molto presto di trovarsi di fronte a un capolavoro irripetibile, che assicurò a Fellini il terzo Premio Oscar. Persino il finale che oggi conosciamo, la passerella su cui sfilano tutti i personaggi della storia, era stato in realtà girato come trailer del film; ma appena visto in proiezione, Federico aveva deciso di sostituirlo di sana pianta alla precedente conclusione che, a quel punto, non lo convinceva più. E tutto ciò a copia campione già consegnata! L’altro finale, ambientato in un vagone ristorante interamente bianco, è sparito misteriosamente, non rimangono tracce, se non in pochissime fotografie di scena sopravvissute alla cancellazione.

Nel film successivo, Giulietta degli Spiriti, Di Venanzo aveva affiancato Fellini nel grande salto verso il colore. E il risultato, sotto gli occhi di tutti, era stato stupefacente: non era né il caramellato technicolor americano, e neppure la variopinta policromia del carosello napoletano; per la prima volta l’utilizzazione dei colori ricalcava esattamente, in funzione espressiva, la tecnica dei dipinti e, nel caso specifico, agiva come la traduzione surreale, o meglio visionaria, della quotidianità.

A proposito del passaggio al colore, non del tutto indolore per l’artista, esistono sue pagine illuminanti che hanno condizionato a mio parere i registi di ogni latitudine del mondo. Ma ciò che più conta è la sua personale concezione cromatica del cinema così intimamente affine al linguaggio della tela e tavolozza:

“Con Giulietta degli spiriti il colore mi si pone per la prima volta come un problema totalmente espressivo, le prime immagini del film mi si rivelano a colori, la storia, la sua struttura, il suo sentimento sono determinati e vivono esclusivamente attraverso il colore ed è pertanto solo il colore che può raccontarli, tradurli, esprimerli. Nel sogno il colore è idea, concetto, sentimento, come nella pittura veramente grande. La domanda che tanti fanno «sogni in nero o a colori?», è oziosa: come chiedere se nel canto ci sono suoni, quando tutti sanno che il suono è il modo di espressione del canto. Chi sogna può vedere un prato rosso, un cavallo verde, un cielo giallo: e non sono assurdità. Sono immagini intrise del sentimento che le ispira.”

Il tradimento semmai avviene adagiandosi alla piatta convenzione:

“In alcuni casi i cosiddetti «colori naturali» impoveriscono la fantasia. Più ti avvicini mimeticamente alla realtà, più scadi nell’imitazione.”

Il problema vero consiste nel controllo delle tonalità, che a causa dell’illuminazione del set può generare soprese spiazzanti:

“Il regista di un film a colori è come uno scrittore che dopo aver scritto «la stanza era verde», va in tipografia e si accorge che sulle bozze la stanza è diventata «grigiastra»”.

Dopo la crisi successiva al Mastorna, alla fine degli anni Sessanta, e alla scomparsa di Di Venanzo, Fellini incontrerà un altro formidabile compagno di strada, Peppino Rotunno, con cui poter scalare le vette più alte delle sue ambizioni pittoriche. E’ il periodo della maturità, che ha inizio con Toby Dammit, e si impenna in capolavori esaltanti: Satyricon, Roma, Amarcord, Casanova. Sono gli anni in cui può contare su un altro collaboratore a lui particolarmente congeniale per le scenografie, Danilo Donati, al pari di Rotunno esperto e appassionato di pittura. Descrivere la perfezione formale di quei film può apparire un esercizio di stile a confronto dei poderosi contenuti narrativi, ma i due piani non possono essere separati, perché quando si presenta la combinazione di talenti di quella statura, il risultato appartiene ai capolavori. Un arco di tre lustri che giunge al decennio successivo con Prova d’orchestra, La Città delle donne, E la nave va.

In Toby Dammit le esplicite dominanti di tono (la sequenza iniziale in automobile è tutta impregnata di porpora cardinalizia) impongono un audace taglio fotografico espressionistico, che venne non a caso immediatamente saccheggiato da tutti i creativi della pubblicità. L’impostazione pittorica – in questo caso certi influssi allucinati di William Blake, o del contemporaneo Francis Bacon – parlano di una radice comune dell’arte figurativa, a cui il cinema non può e non vuole sentirsi estraneo; Kubrick procederà sullo stesso versante in Inghilterra, Kurosawa in Giappone, Bergman in Svezia.

Del Satyricon chi può dimenticare l’immaginifico impasto degli ocra, dei gialli, dei terra bruciata, dei sabbia, dei viola? In quelle campiture ferme, spietate, allucinate, di una arcaicità per niente classica, per niente consolatoria, veniva stravolta la convenzione pompier dei film sull’antica Roma con tuniche e sandaloni (peplo movie).

In Amarcord la composizione dell’affresco chiede alla luce di accendersi sugli sguardi infantili della prima conoscenza del mondo: l’impasto luce-colore è sempre favolistico, da teatrino di un’infanzia ritrovata. Il deposito di memoria affondato nel tempo trascorso viene come perlustrato da una torcia magica che ne fa affiorare i contorni, li rivela, alzando il sipario su un proscenio ancora palpitante. Si avverte in Fellini l’amore per i post-impressionisti, Cézanne, Matisse, Marc Chagall e la grande venerazione per i mai dimenticati illustratori, Carlo Chiostri, Adolfo Bongini, Attilio Mussino: quella stessa luce a pioggia, calme et volupté, da incantesimo; Pinocchio, Jules Vernes, i libri di avventure.

In Roma il prodigio dell’affresco animato viene celebrato in una narrazione in cui l’amalgama è prodotto principalmente dall’invenzione della luce. Le sequenze di via Albalonga, del Defilé Ecclesiastico, del Raccordo Anulare, – solo per citare qualcuna tra le più suggestive – alludono ai maestri della scuola romana, da Scipione a Mafai a Fausto Pirandello, ma anche a illustri disegnatori di rotocalchi come Attalo e Giuseppe Novello. La luce pittorica è intrinseca al racconto, strappa emozioni in proprio come non era mai accaduto in precedenza nel cinema. Nel breve episodio del bombardamento dello Scalo San Lorenzo, la sequenza è risolta interamente nello sgomento di una abbagliante macchia di luce riverberata dalle maioliche del sottopassaggio, e poi da un’ombra che correndo si allunga sul muro, inseguita dal lancinante ululato delle sirene.

In Casanova il dottissimo sincretismo figurativo spazia da Hogarth a Vermeer, da Canaletto a Watteau, da Fragonard al Guardi, al Longhi a Velasquez. Nessuna citazione: è un’intera epoca che viene rivissuta nella luce dei suoi pittori. L’immagine dello schermo possiede lo scintillio della seta, i grigi hanno la lucentezza del mercurio, i celesti suggeriscono l’algore di un lago ghiacciato, ogni sequenza mostra la tonalità persino geografica della sua matrice; il cielo di Venezia non è quello di Wurttemberg, né di Dresda, né di Londra o Parigi. La chiave visiva coincide con la stessa lettura concettuale: nel film non c’è mai il sole, e mai il cinema s’era permesso una visionarietà così compiuta; l’elemento luce-materia è diventato simbolo e metafora: ciò che nei quadri è la sostanza oleosa dei tubetti, sullo schermo sono i teli di plastica nera che materiano un mare lampeggiato dai lampi di un cielo in tempesta.

Di Prova d’orchestra si ricorda il convulso, fosco grigiore, l’aria spenta e brunita, il vortice della polvere bianca dei calcinacci. De La città delle donne ci rimangono negli occhi i verdi cupi, i viola, le immagini livide di malessere o di elettrica, artificiale allegria. Per E la nave va torna alla mente l’educata eleganza dei preraffaelliti, o certa estenuata pittura del primo Novecento, l’esibizionistica sensualità di Boldini. E’ il trionfo delle mezze tinte, delle sublimi illustrazione di maniera, dei sapienti pennelli mondani, borghesemente intimisti, carezzevoli, un poco insinceri; le lusinghe equivoche dei ritrattisti, le levigate messe in posa, l’ultimo figurativismo prima che l’immagine vada in frantumi, in tanti pezzi cubisti, irrecuperabilmente.

Con Ginger e Fred subentra Tonino Delli Colli, l’operatore di Pier Paolo Pasolini, Sergio Leone, Roman Polansky, Jean-Jacque Annaud.

La Roma del rampantismo italiano di quegli anni, viene riproposta in una perfetta, minuziosa, esemplare, illuminazione da ripresa elettronica. La (s)confortante – allarmante! – zenitalità da varietà televisivo, a un certo punto si interrompe, senza preavviso per una caduta di energia elettrica. E’ il momento del film in cui l’intera vicenda lievita rivelando il suo cuore segreto: l’assenza di luce, lo spegnimento dei riflettori, ridonano l’ombra intima, preziosa a un mondo che ne è stato pericolosamente privato.

In Intervista c’era addirittura un capitolo dedicato alla luce come primo atto della creazione, la luce che è preposta all’avvento dei mondi, della terra, dei mari, delle piante, delle creature viventi. Si tratta di un’esplicita riflessione sull’arte cinematografica, un vertiginoso sconfinamento in cui la realtà, la sua rappresentazione, e la rappresentazione della rappresentazione, procedono dentro un paradigma indistinguibile. La vicenda si apre con una sequenza di pura fantasmagoria, due mostri meccanici snodabili che innalzano le piattaforme a trenta, quaranta metri, stagliati in controluce dentro il buio compatto del cielo notturno percorso da vapori luminescenti, oltre le cime dei pini e i tetti dei teatri di posa di Cinecittà. Sui telai guizzano in silhouette le nere ombre dei tecnici.

Ne La voce della luna lo sfolgorante magma della società survoltata è in aperto contrasto con l’astro d’argento, due universi a confronto, e ormai in lotta, con al centro un misterioso punto di incontro e di espansione, il volto della donna amata. Di nuovo al cospetto della luna avvertiamo un grato, leopardiano sgomento. Era già tutto dipinto da Fellini nei molteplici disegni preparatori, un sorprendente storyboard in cui erano protagonisti la luce del fuoco dentro il camino, la luce dei fulmini sulla quercia, la luce dell’intelligenza e della follia. La luce della luna profanata dalla pubblicità.