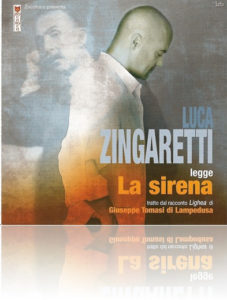

Il Teatro Maggiore di Verbania ha inaugurato la stagione estiva con un ospite d’eccezione, l’attore Luca Zingaretti, esibitosi in un acclamato assolo. Nella serata di sabato 4 luglio, presso l’anfiteatro sul lago – ma con una capienza ridotta dei 2/3 rispetto al normale nel doveroso rispetto delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria – il Teatro Maggiore di Verbania ha inaugurato la ormai tradizionale stagione estiva all’aperto con l’attesissima lettura de La sirena da parte di Luca Zingaretti (anch’egli felicemente al rientro dopo il blocco forzato).

Il testo è un adattamento dalla novella Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo 1896-Roma 1957), che non fu soltanto acclamato autore del celebre romanzo postumo Il Gattopardo (1958), ma anche di quattro notevoli racconti (1961) di varia ispirazione, pubblicati pur essi dopo la morte del novelliere: Il mattino di un mezzadro, primo, promettente capitolo di un nuovo progettato romanzo, seguito e conclusione del precedente; l’amaro e indimenticabile bozzetto – poche pagine – de La gioia e la legge, immerso nella più tetra e prosaica contemporaneità; la rievocazione del tempo perduto de I luoghi della mia prima infanzia, modellata sull’illustre antecedente della stendhaliana Vita di Henri Brulard, a metà strada fra “la dolcezza della memoria del passato e lo squallore del presente, nel lungo rimescolio dei ricordi” (Artal Mazzotti); per approdare infine a questo Lighea, “fiaba per adulti” che Luca Zingaretti a ragione definisce “uno dei racconti più belli di tutta la letteratura italiana”, da lui stesso adattata efficacemente a monologo col titolo alternativo (e forse un po’ troppo esplicito e anodino) La sirena – senza con ciò allontanarsi dall’‘isola adottiva’ che gli ha regalato un ruolo televisivo di così forte ed esclusivo spessore e una popolarità larghissima in tutto il nostro Paese, che paradossalmente rischiano di oscurare e limitare un po’ l’immenso talento, l’ammirevole duttilità – il consumato e istrionico mimetismo – di uno fra i più dotati attori italiani.

La lettura è accompagnata e intervallata dalle belle musiche di Germano Mazzocchetti, eseguite alla fisarmonica dal maestro Fabio Ceccarelli.

I protagonisti del racconto sono due siciliani, frequentatori abituali di un bar storico di via Po nella fredda e brumosa Torino, città sostanzialmente estranea a entrambi.

Il primo, il narratore – al quale Zingaretti, in piedi, davanti a un leggio (peraltro sbirciato solo saltuariamente), tight nero e farfallino, munito di microfono, presta la propria voce, calandosi nella parte con la consueta convinzione – è un giovane palermitano laureato in legge, redattore agli esordî presso La Stampa, di nome Paolo Corbèra, reduce da un doppio meritato scacco amoroso, derivante dalla scoperta, da parte delle interessate – e quindi dalla fine pressoché contemporanea – di due relazioni sentimentali condotte parallelamente con altrettante ragazze “utilmente complementari”. Corbèra, abbandonati “per qualche tempo il mondo e le sue pompe” trascina dunque nelle sere quell’inverno del 1938 nel caffè torinese, ”questo Erebo pieno di ombre, questo luogo geometrico di vite fallite” le sue amare riflessioni sulle donne e sull’amore (meglio sarebbe dire: i suoi trascorsi, prosaicissimi amorazzi, e il loro inglorioso epilogo) e soprattutto il proprio orgoglio ferito. L’altro è un riservato quanto mordace settantacinquenne originario di Aci-Castello, nel catanese, tale Rosario La Ciura, che non torna in Sicilia da decenni e che si rivelerà essere un illustre ex-senatore, nonché fra i maggiori grecisti viventi, che vive i suoi ultimi anni della pensione e dell’indennità parlamentare in una propria dignitosa solitudine; è stato autore, a suo tempo, di innumerevoli pubblicazioni e studi fondamentali sulla cultura ellenistica – come il Corbèra, fortemente incuriosito dal singolare personaggio, scoprirà facilmente frugando al giornale “in quel singolare schedario che contiene i necrologi ancora in spe.” (i cosiddetti ‘coccodrilli’, previdenti biografie commemorative di personaggi anziani da pubblicarsi tempestivamente in caso di dipartita). Soprattutto, “gloria massima, non era membro dell’Accademia d’Italia.” Dopo qualche iniziale riluttanza e la scoperta di essere entrambi siciliani, l’altezzoso disgusto che l’anziano docente di lettere classiche sembra riservare all’intero mondo circostante e che, fra una tirata di sigaro e l’altra, si esprime nel sibilo di frequenti e poco cattedratici sputi, senza scomparire del tutto si stempera davanti al giovane conterraneo e si trasforma in – dapprima cauta, poi via via più cordiale – simpatia. Fra i due isolani ‘esuli’ nell’algido settentrione si instaurerà così un singolare sodalizio e si susseguiranno quotidiane, amichevoli conversazioni, centrate inizialmente sulla rievocazione generica, ma intrisa di sincera nostalgia, di una “Sicilia eterna” – prima ancora che arcaica – con il suo odore di salsedine e il sapore dei ricci di mare, il profumo del rosmarino sui Nebrodi, il gusto del miele di Melilli, le messi ondeggianti a maggio intorno ad Enna, le aspre solitudini di Siracusa, l’effluvio degli agrumeti che raggiunge Palermo, l’incanto di certe notti stellate in vista del Golfo di Castellamare… Nonostante la ”straordinaria insolenza, attenuata soltanto dallo sguardo lontano” del professore, perso in misteriose irrecuperabili memorie, “la voce pacata, la parola precisa, il ‘tu’, davano la sensazione di serenità di una conversazione platonica”.

Sul piano letterario, Lighea è un racconto che si distingue per l’acutezza e la puntualità delle osservazioni che già caratterizzavano Il Gattopardo, da assaporarsi frase dopo frase attraverso la dizione chiara, versatile, scaltrita dell’attore (che cambia registro di voce passando da un personaggio all’altro). Ecco con quanta efficacia viene per es. resa l’atmosfera estenuata del caffè dove avviene il primo incontro fra i due protagonisti:

“Era una specie di Ade popolato da esangui ombre di tenenti colonnelli, magistrati e professori in pensione. Queste vane apparenze giocavano a dama o a domino, immerse in una luce oscurata il giorno dai portici e dalle nuvole, la sera dagli enormi paralumi verdi dei lampadari; e non alzavano mai la voce timorosi com’erano che un suono troppo forte avrebbe fatto scomporsi la debole trama della loro apparenza.”

Stabilitasi gradualmente tra il professore e il giornalista una certa quale dimestichezza, i dialoghi toccheranno finalmente, come usa fra uomini, il tasto-avventure sentimentali; ma il racconto delle squallide tresche del giovane redattore de La Stampa indignerà non poco l’ex-senatore, in luogo di suscitare in lui quell’ironia o quel compatimento che il povero Corbèra si era aspettati. Non solo; l’illustre ellenista, dall’alto di un suo antico segreto ancora ignoto all’interlocutore (non meno che allo spettatore), ma al quale nei suoi discorsi talvolta apparentemente strampalati allude con insistenza, non potrà definire quelle dozzinali avventure altrimenti che “materiale da carnaio”, foriero di “piaceri immondi”.

Evidentemente piccato, il professore inviterà anzi l’incauto giovanotto a non dimenticare mai la distanza che li separa: “Mi farai la grazia di essere convinto che i sordidi piaceri di voialtri non sono mai stati roba per Rosario La Ciura.” E dal tono vissuto in cui le pronunciava, non si poteva dubitare della veridicità di quelle parole, pregne insieme di orgoglio e nostalgia.

Una sera, finalmente, invitato il cronista a casa propria, il professore in vena di confidenze (“Sai, in fondo ti voglio bene; la tua ingenuità mi commuove, le tue scoperte macchinazioni vitali mi divertono… […] Meriti dunque che io non ti lasci a bocca asciutta, senza averti spiegato la ragione di alcune mie stranezze…”) gli racconterà del suo amore giovanile, l’unico della sua lunga esistenza terrena: un benefico sortilegio che, per la sua irripetibilità, avrebbe reso ineluttabile il successivo’episodio più importante della sua vita, che doveva indurlo a consacrare, nel ricordo di una Grazia pagana che un giorno gli era stata prodigiosamente concessa, il restante mezzo secolo allo studio vivo e inesausto del mondo ellenistico.

Come in tutte le relazioni autentiche e profonde, fra i due non c’è solo doveroso rispetto, ma anche un riverente pudore. Il professore introdurrà così il suo straordinario racconto: “Scusa, sai, ma dovrò parlare a voce bassa. Le parole importanti non possono essere berciate.”

Il giovane giornalista conosce ormai abbastanza l’ispida, talvolta sgradevole sincerità dello studioso per sapere che, per quanto inverosimile, la vicenda che ascolta è del tutto veridica: convinzione che, da lui, si trasmette insensibilmente all’ascoltatore, che non sarà sfiorato nemmeno per un istante dal dubbio della canzonatura o della pazzia (e in questo passaggio arduo puoi apprezzare appieno l’arte consumata del Tomasi, e la resa teatrale del monologhista):

“Mai un istante ebbi il sospetto che mi si raccontassero delle frottole, e chiunque, il più scettico, fosse stato presente, avrebbe avvertito la verità più sicura nel tono del vecchio.”

La prodigiosa materia del ricordo, episodio nel quale si rispecchia l’intero significato della sua esistenza, è, come apprenderemo dalla voce vibrante e rievocativa di Luca Zingaretti, l’amore effimero per la sirena Lighea, figlia di Calliope musa dell’elegia, consumatosi in un tempo e un angolo remoti dell’isola natale, presso una spiaggia nelle vicinanze di Augusta nell’estate del 1887, lontano nel tempo ma ancora vivissimo nella memoria del vegliardo, quando per la prima volta, nella fatale data del 5 agosto, la creatura metà fanciulla-metà pesce si era issata a bordo del suo piccolo natante: dapprima aveva visto con qualche sorpresa “il volto liscio di una sedicenne che emergeva dal mare, due piccole mani che stringevano il fasciame”, scambiati per quelli di una comune, per quanto piacevole, bagnante; poi, man mano che saliva, la scoperta sbalorditiva che “sotto l’inguine, sotto i glutei il suo corpo era quello di un pesce, rivestito di minutissime squame madreperlacee e azzurre, e terminava in una coda biforcuta che lenta batteva il fondo della barca.”

Il professore aveva potuto constatare subito che la strana, mitologica creatura gli rivolgeva profferte d’amore in un greco antico simile, se non uguale, a quello sul quale consumava i suoi occhi negli studi indefessi; la sua voce, maggior sortilegio fra altri, “era un po’ gutturale, velata, risuonante di armonici innumerevoli; […] in essa si avvertivano le risacche impigrite dei mari estivi, il fruscio delle ultime spume sulla spiaggia, il passaggio dei venti sulle onde lunari.”

La sirena era una creatura “indifferente e benefica”, non molto definita in realtà, come non lo sono del resto tutti gli dèi e personaggi del Pantheon classico e degli ineguagliati poemi omerici, caratterizzati da una psicologia elementare, perfino rudimentale, che ai nostri occhi moderni può apparire fin troppo carente e indecifrabile nella sua semplicità.

Il sorriso della sirena “non era però uno di quei sorrisi come se ne vedono fra voialtri, sempre imbastarditi da un’espressione accessoria, di benevolenza o d’ironia, di pietà, di crudeltà o quel che sia; esso esprimeva soltanto se stesso, cioè una quasi bestiale voglia di esistere, una quasi divina letizia.”; “…all’oscuro di tutte le colture, ignara di ogni saggezza, sdegnosa di qualsiasi costrizione morale, essa faceva parte, tuttavia, della sorgiva di ogni coltura, di ogni sapienza, di ogni etica…”

Il futuro senatore e acclamato studioso, che all’epoca era stato, come attestava una vecchia foto orgogliosamente mostrata al Corbèra, un bellissimo e vigoroso giovane, non era certamente il primo amante della sirena:

“Aveva avuto non pochi amanti umani durante la sua adolescenza millenaria: pescatori e marinai greci, siciliani, arabi, capresi, alcuni naufraghi anche, alla deriva su rottami fradici cui essa era apparsa un attimo nel lampeggiare della burrasca per mutare in piacere il loro ultimo rantolo.”

E tuttavia non vi è, nel ricordo struggente del La Ciura, ombra di gelosia; semmai di intramontabile rimpianto per quel paradiso pagano perduto per sempre, per quella breve stagione irripetibile della sua vita:

“In quei giorni ho amato quanto cento dei vostri Don Giovanni messi insieme per tutta la vita. E che amori! Al riparo di conventi e di delitti, del rancore dei Commendatori e della trivialità dei Leporello, lontani dalle pretese del cuore, dai falsi sospiri, dalle deliquescenze fittizie che inevitabilmente macchiano i vostri miserevoli baci.”

“Quelle settimane di grande estate trascorsero rapide come un solo mattino; quando furono passate mi accorsi che in realtà avevo vissuto dei secoli.”

L’ultima evanescente immagine della sirena, richiamata dopo un paio di mesi negli abissi marini dai suoi eterni immortali compagni, che “suonano le loro conche, chiamano Lighea per le feste della bufera”, era rimasta indelebilmente impressa nella memoria dello studioso: allora “il cavallone si spezzò sullo scoglio, la Sirena si buttò nello zampillare iridato; non la vidi ricadere; sembrò che si disfacesse nella spuma.”

Una stringata nota d’agenzia chiude il racconto, avvertendo che nel viaggio via nave verso il Portogallo, intrapreso un paio di giorni dopo per recarsi a un convegno presso l’Università di Coimbra, l’ex-senatore “La Ciura era caduto in mare dalla coperta del Rex che navigava verso Napoli, e benché delle scialuppe fossero state immediatamente messe in mare, il corpo non era stato ritrovato.”

* * *

Mi sembra – ma posso sbagliarmi – di cogliere in Lighea qualche analogia, di stile come di trama, con la novella Sovvertimento dei sensi (1927) di Stephan Zweig (1881-1942), possibile, illustre antecedente; se non che in quel caso la confessione del professore al proprio allievo un po’ scapestrato, amante dello sport e delle facili avventure galanti, verteva sulla propria insopprimibile omosessualità: rivelazione inattesa e sconvolgente (secondo i rigidi parametri dell’epoca) che obbligava il lettore a riconsiderare retrospettivamente diversi aspetti della vicenda, in primis la relazione adulterina fra il giovane e la moglie del professore.

La sirena, oltre che un’inconsueta storia d’amore, è anche il racconto – in questo caso non meno che in quello – come sottolineato in un suo breve commento finale dallo stesso Zingaretti – dell’amicizia difficile, perciò tanto più autentica, fra due uomini divisi da una differenza d’età di cinquant’anni: un abisso da colmare un gradino alla volta, giorno dopo giorno, con circospezione e pudore.

Tuttavia – benché l’intera vicenda, flashback a parte, si svolga in una Torino se non ostile, almeno invincibilmente estranea – non è forse troppo azzardato suggerire che, anche qui, la vera protagonista resti la ‘Sicilia eterna’, ‘l’America dell’antichità’, come ne Il Gattopardo l’aveva felicemente ribattezzata il principe Salina. Può giovare forse provare a inquadrare storicamente il periodo: ci troviamo nel 1938, in un’Europa ancora memore delle immani, insensate stragi della Grande Guerra, percorsa da un pacifismo oltranzista eppure sull’orlo di un conflitto mondiale che proprio il cieco ostinato tentativo di scongiurare renderà inevitabile; l’anno della Conferenza di Monaco, che si sarebbe conclusa con la svendita dei Sudeti a Hitler e prefigurava la dissoluzione, di lì a poco, della Cecoslovacchia; l’anno della promulgazione delle infami leggi razziali, che tante luttuose conseguenze avrebbe comportato, di lì a poco, per migliaia di cittadini italiani di origine ebraica… Nessun riferimento a questi e altri eventi epocali affiora in Lighea: solo qualche fuggevole, ironico accenno al regime e – quello sì – all’asfissiante censura esercitata dal MinCulPop sugli organi di stampa. Per il resto, è una Sicilia sospesa nella sua immutabile atemporalità, arroccata nella propria orgogliosa insularità, anche spirituale, che già ne Il Gattopardo don Fabrizio aveva segnalato allo Chevalley, onesto ma poco presago segretario della prefettura all’indomani dell’Unità, e rappresentante del nuovo potere savoiardo: “Crede davvero lei di essere il primo a sperare di incanalare la Sicilia nel flusso universale?” Le cose non sarebbero mutate, almeno in tempi prevedibili; l’isola sarebbe rimasta indifferente ed estranea a qualsiasi rivolgimento storico, invasione, guerra; tetragona per principio all’innovazione, quale che sia: “Tutto questo non dovrebbe poter durare; però durerà, sempre; il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli…; e dopo sarà diverso, ma peggiore.”

Nemmeno manca, dissimulato qua e là, qualche strale acuminato contro quel mondo ufficiale dal quale il Tomasi si era sempre tenuto orgogliosamente discosto. Al giovane che si stupisce della conoscenza precisa, da parte del professore, di certi indirizzi ‘ambigui’, adatti piuttosto a gaudenti iniziati e frequentatori abituali di postriboli, dove realizzare ogni sorta di “sudicio sollazzo”, questi spiega: quei recapiti “li conosco, Corbèra; li conosco. Frequentando i Senati Accademici e politici si apprende questo, e questo soltanto.” E rallegrandosi per l’invito testé ricevuto dall’Università di Coimbra e l’imminente viaggio via nave, il professore dirà: “Sono molto contento; m’imbarcherò a Genova sul Rex insieme ai congressisti francesi, svizzeri e tedeschi. Come Odisseo mi turerò le orecchie per non sentire le fandonie di quei minorati, e saranno belle giornate di navigazione: sole, azzurro, odor di mare.”

Ritorniamo dunque ancora alle sirene, e ad Ulisse; e il richiamo al mondo omerico è sottinteso nella stessa struttura ‘circolare’ del racconto; nel ripudio di qualsiasi percorso rettilineo implicito nell’idea stessa di progresso (quella incarnata appunto nel Gattopardo dall’ingenuo Chevalley), la vicenda terrena del professore finisce, come per Odisseo con la sua Itaca, là dove era cominciata, il mare, in un fatale ricongiungimento con le origini.

* * *

Luca Zingaretti ha voluto concludere la serata che, pur con tutte le limitazioni del caso, sanciva per il Teatro Maggiore l’uscita, che ci auguriamo definitiva, dall’interminabile lockdown, con una graditissima sorpresa, un omaggio a tutte le donne che nella lunghissima quarantena hanno saputo sostenere i propri compagni, fidanzati e mariti, e in molti casi sopportarne la costante presenza, magari nell’angustia di un appartamento: la lettura, offerta all’uditorio con estreme cortesia e umiltà, della straordinaria poesia di Eugenio Montale, dedicata alla defunta moglie Drusilla Tanzi (la ‘Mosca’), Ho sceso un milione di case, tratta dalla raccolta Satura (Xenia II, 5), nota altissima (“La mia poesia preferita”, ha confessato) con la quale l’attore si è congedato dal pubblico fra lunghi e convinti applausi, estesi naturalmente al bravissimo maestro Ceccarelli, che lo ha accompagnato fino all’ultimo con il suono della sua fisarmonica:

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue