Le coreute danzano attorno all’altare di Dioniso, il vino ha sciolto loro le membra e dissolto ogni impaccio, intrecciano passi evocando figure; il pudore si allenta e il corpo traccia arabeschi nell’aria assecondando il ritmo dei cembali, le melodie del flauto.

Nasce in quel momento la danza, la forma più arcaica di spettacolo che tutte gli altri precede. Il teatro, il cinema stesso, discendono direttamente da quella prima rappresentazione.

L’altare del “dio meraviglioso” diventa il fondale, la skené, e lo spazio antistante prende il nome di orchestra (orchéomai, danzare), dove il corifeo guida le fanciulle nel movimento. Le persone che si fermano a guardare si dispongono naturalmente a semicerchio e sembra già di scorgere i futuri gradoni della cavea su cui prenderanno posto gli spettatori.

Ecco che si aggiungono gli attori, con la maschera sul volto recitano battute di dialogo, mentre il “coro” delle ragazze spiega chi siano gli eroi, e quale ruolo esercitino gli dei nel loro destino. La tragedia ammalia il pubblico, ciò che si svolge sotto il suo sguardo è il theatron, l’azione teatrale.

A distanza di migliaia di anni tutto è rimasto pressoché identico ad allora, quando il dio allegro e fatale era chiamato anche Bacco, perché chiassoso: in greco il nome vuol dire clamore, in italiano diciamo baccano.

La creatura divina è stata generata dalla bellissima Semele, figlia di Cadmo re di Tebe, amata in segreto da Giove; e Giunone, gelosissima, vorrebbe ucciderlo. Ma il Padre degli dei lo cuce dentro una coscia, e dopo nove mesi lo affida tramite Ermes alle ninfe Iade che vivono nella caverna di un monte inaccessibile. Narra la leggenda che una luce accecante rivelò il suo ingresso nella grotta.

Così Dioniso crebbe libero nelle selve, scoprì la vite e il vino che si spremeva dai grappoli, dono agli uomini di ebbrezza e stordimento per dimenticare le pene e la stanchezza. Era un dio amatissimo, soprannominato anche lysios, “colui che scioglie”; infatti incarnava il divertimento, la vitalità, l’estasi, le passioni, e veniva festeggiato due volte l’anno, in autunno per la vendemmia e in primavera al germogliare della natura, con danze e racconti inesauribili delle sue gesta. Il verso usato per cantarlo era il ditirambo, una lirica corale tumultuosa, a carattere orgiastico. Dal ditirambo ha origine il dramma, che indica in greco un intreccio narrativo recitato e cantato.

Esiste però anche un’altra versione del mito, forse ancora più ancestrale. Il piccolo Dioniso viene divorato dai Titani su istigazione di Giunone, ma Giove se ne accorge in tempo e ne salva il cuore prima che cessi di battere. Per castigo incenerisce i giganti e da quelle ceneri, da quel cuore, si origina l’essere umano, che infatti racchiude in sé i due principi divini.

Dioniso è in ogni caso connaturato all’uomo fin dai primordi, e forse dal battito di quel cuore, tu-tum tu-tum, un suono corto e l’altro più lungo, metricamente un giambo, scaturisce il tempo musicale e con esso il ritmo della danza. Qualsiasi ragazza vi saprà dire che quando si sente languida o allegra, l’istinto la induce a ballare, a muovere passi e mimare figure. Le giovani donne onorano Dioniso e se lo ingraziano, perché lui è anche il dio della fertilità.

Teatro e cinema nascono dunque dal dio della festa e delle pulsioni e, giunti al Terzo Millennio, ancora qualsiasi spettacolo è figlio di quegli antichissimi riti; noi tutti che amiamo abbandonarci a certe favole, siamo felici sudditi di Dioniso.

Il mimo e l’attore di teatro diventano nella nostra era gli interpreti della Settima Arte, una recita che grazie alla luce si imprime sulla pellicola, e oggi su una scheda digitale che ne riproduce le caratteristiche chimiche. L’azione scenica non varia, nel teatro domina la parola, nel cinema è l’immagine a prevalere, ma entrambe sono espressioni di un medesimo linguaggio.

Alla base di ogni movimento scenico c’è la coreografia: un attore che ‘agisce’ (to act in inglese è recitare) segue un tempo scandito dalla vicenda stessa e dal suo metronomo interiore.

Giulietta Masina possedeva dentro di sé, innata, questa misura, e si muoveva come una ballerina anche semplicemente recando un piatto in tavola. Federico ne era ammirato. Se l’attrice percepiva una musica, era più forte di lei seguirne il ritmo, con il corpo, con i passi.

Fellini utilizza fin da principio questa sua prerogativa. Nel primissimo film diretto a quattro mani insieme ad Alberto Lattuada, Luci del varietà, ci racconta di una ballerina (Carla Del Poggio), di cui è innamorato il maturo capocomico di una compagnia scalcinata (Peppino De Filippo). Franca Valeri interpreta una coreografa ungherese, e Giulietta la soubrette Melina Amour, sfortunata in amore nonostante il nome. Chi fosse allora il coreografo, autore anche dei siparietti in palcoscenico, nessuno lo sa. E così per tutti gli altri film in cui il regista ha invariabilmente inserito qualche scena di danza.

Il coreografo non appare nel cast tecnico-artistico, non appartiene a nessun reparto, né alla musica da cui dipende, né ai costumi che adornano i ballerini. Dunque appartiene al regista, è il suo assistente specializzato nei movimenti scenici e naturalmente nella costruzione delle sequenze di danza.

Giulietta, nel film di esordio del marito Lo sceicco bianco, interpreta una puttanella di nome Cabiria, e muove qualche disinvolto passo di danza nella scena notturna del mangiafuoco, in Piazza Campitelli.

Ne I vitelloni è indimenticabile il mambo improvvisato fuori del bar da Fausto e Alberto, ispirati dalla musica di un fonografo portatile. Ma assistiamo anche allo spettacolo di varietà con le immancabili ballerine adescatrici; e infine c’è il veglione di carnevale nel teatro cittadino.

Nel film La strada, Gelsomina danza e agisce da mimo al seguito di Zampanò, fino a quando il Matto, suonando il violino, le insegna i tempi dell’azione coreografica. Il Matto è il suo corifeo, ed è a ogni evidenza un piccolo Dioniso.

Ne Le notti di Cabiria, Giulietta si esibisce come una ballerina provetta quando, in attesa di clienti sulla Passeggiata Archeologica, si scatena nel boogie-woogie in coppia col pappone.

La dolce vita già dalla seconda scena ci immerge in una danza erotica orientale da nightclub. In un’altra boîte di Via Veneto, Magalì Noël, dalle splendide gambe, seduce il padre di Marcello venuto da Rimini a trovare il figlio. Né certo vogliamo trascurare Anita Ekberg, alle Grotte del Piccione, nella sequenza di rock ‘n roll acrobatico insieme all’attore americano, un autentico satiro, energia dionisiaca allo stato puro. C’è poi la dolce Paolina, adolescente simbolo di purezza, che infilando una moneta nel jukebox non trattiene qualche passo trasognato. E chi potrà mai dimenticare l’audace spogliarello di Nadia Grey sulle note di Patricia?

Sorvolando sugli altri titoli, ma senza escluderne nessuno, si giunge a Ginger e Fred, totalmente impostato sul duetto tra Giulietta Masina e Marcello Mastroianni, alias Amelia e Pippo ballerini di tip-tap. La coppia, ben nota in passato nei teatri di avanspettacolo, è stata reclutata da una televisione privata per riproporre il proprio numero sulla celebre aria di Irving Berlin, Let’s face the music and dance. E’ uno struggente addio alle scene, in cui Fellini ha voluto adombrare il congedo di due guitti in procinto di lasciarci davvero.

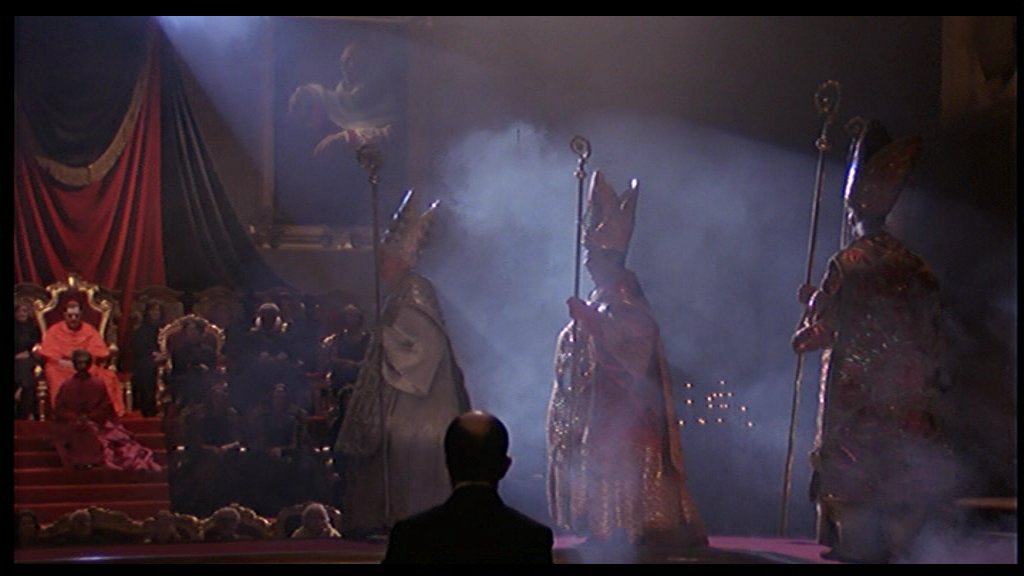

In tutti i casi citati, mai ricordiamo il nome del coreografo, che non campare neppure nei credits. Ad eccezione del film Roma, in virtù di una sequenza senza precedenti. Federico rievoca all’interno di un palazzo apostolico della Capitale, un evento che solo lui poteva inventare: una serata mondana di moda clericale, un “defilé ecclesiastico”. Nell’immenso salone dell’aristocratica dimora si accendono le luci e su una fastosa passerella a ferro di cavallo si esibiscono preti e suore, cappellani e presuli, parroci e abati. Accordandosi alle note di un motivetto brioso e saltellante, gli indossatori avanzano scivolando persino sui pattini o pedalando in bicicletta; una mirabile parade che cresce di grado fino ai paramenti cardinalizi simili a schermi di flipper, un’apoteosi di gemme e lampadine colorate. Ma i sacri manti avvolgono via via vuoti manichini, le mitre poggiano su nervature di ferro, l’atmosfera si incupisce in fantasie barocche sempre più funebri e tetre, fino al sontuoso trionfo della morte, un carro di scheletri avviluppati in veli fluttuanti.

Per ideare le coreografie Fellini aveva chiamato Gino Landi, animatore dei balletti televisivi di Scala reale e Partitissima e di tanto teatro leggero. Sotto la sua guida sciami di ballerini in abito talare e clergyman procedono a pas de cheval, piroettano sorridenti incantando la folla di principi e principesse plaudente. Al centro delle tribune purpuree è assiso in trono un alto prelato dal volto morbido e pallidissimo, quasi di cera. Federico aveva chiamato a impersonarlo una comparsa anziana, un generico gravemente malato di cuore, il cui sembiante rifletteva il biancore esangue del passo estremo; era un rischio calcolato, e un medico cardiologo in allerta seguiva quotidianamente la lavorazione sul set.

Gino Landi aveva creato una coreografia che non si può descrivere a parole; solo vedendola ci si rende pienamente conto di quali vertici possa raggiungere il cinema visionario di Fellini.

Quattro anni più tardi il regista richiama il coreografo accanto a sé per Casanova, e di nuovo assisteremo a sequenze da restare attoniti; una su tutte il finale del film, in cui l’amatore veneziano stringe tra le braccia la bambola meccanica danzando al suono fatato di un carillon sulla laguna ghiacciata di Venezia.

Stiamo parlando di capolavori irripetibili che il Centenario Felliniano riporta in questi mesi alla luce. Ancora un regalo di Dioniso.