E’ il più bel romanzo d’amore che mi sia capitato di leggere da tanto tempo, travolgente, assoluto. Forse perché scritto da una donna di rara intelligenza, palpitante e rapita, abile nell’indugiare senza scivoloni nel miracolo dell’adolescenza che sboccia al bagliore del sole, come un fiore, e a volte così simile alla grazia di un’opera d’arte imperfetta. Solo alle donne, io credo, può capitare di innamorarsi di un affascinante mostro marino e scegliere, come nel film La forma dell’acqua, di rinnegare questo mondo per trasferirsi negli abissi sviluppando perfino le branchie con cui respirare.

Anche Marina Ceratto si è innamorata di un essere mitologico quando aveva appena sedici anni, l’età delle canzonette, delle prime cotte ebbre e devastanti. Lei studentessa modello di un istituto cattolico tra i più severi di Roma, il liceo Cabrini, dove le alunne più dotate aspiravano a farsi suore del Carmelo, scivolando direttamente dai banchi all’inginocchiatoio. Sul comodino, inderogabile, la Storia di un’anima di Santa Teresa di Lisieux, la mistica più amata, consacrata a Gesù Bambino e al Volto Santo, consunta dalla tisi ad appena 24 anni.

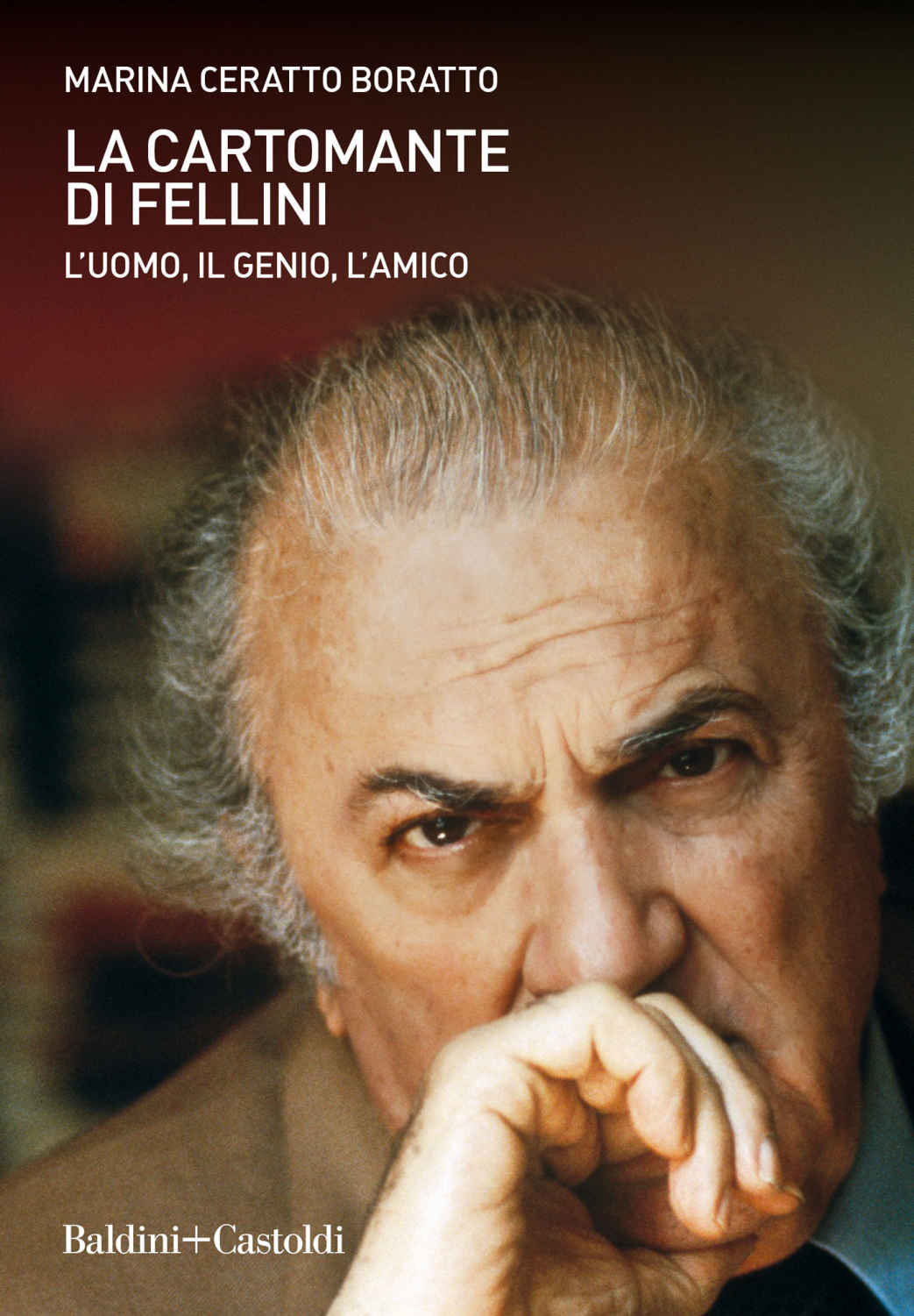

Marina nel suo libro non nasconde neppure il più piccolo trasalimento della sua storia d’amore, esplosa d’incanto inoltrandosi nell’alone fatato di un artista fuori misura, forse un extraterrestre, di nome Federico Fellini.

Il regista all’apice della sua sfolgorante parabola sta realizzando 8 ½, il capolavoro cinematografico del secolo. Marina Ceratto è l’avvenente figlia di Caterina Boratto, leggendaria icona femminile degli anni Quaranta, fatale bellezza di celluloide. Le sue mise fastose, i cappelli come anelli di Saturno inventati per lei dal costumista Piero Gherardi, e gli occhi “che assumevano nuances di violetto”, la rendevano pari a una dea. Sembra che negli States, durante la presentazione di Giulietta degli Spiriti, al suo primo apparire sullo schermo il pubblico sia esploso in un Ooooh! di incontenibile meraviglia, alzandosi in piedi.

Federico l’aveva scritturata per il suo film più estroso nel ruolo della “donna misteriosa”. L’aveva persa di vista per anni, ma mai dimenticata, da quando poco più che ventenne sceneggiava per Mario Bonnard le commedie brillanti di cui la Boratto era protagonista. Passata la guerra, il marito gelosissimo l’aveva tenuta nell’ombra della loro città, Torino, lontano dal cinema (non si comporterà diversamente con la figlia Marina); e ora l’attrice, grazie a Fellini, stava ritrovando a Roma la propria ragione di vita, fiutando avidamente l’ebbrezza del successo. Nel cuore avverte di dover tutto a quel genio di cui è non troppo segretamente innamorata, e non resiste all’orgoglio di mostragli la sua creatura. Telefona a scuola, parla col preside pregandolo di esonerare Marina dalle lezioni del giorno, sprona la figlia a recarsi subito in taxi all’EUR dove il loro “salvatore” sta girando dentro il Palazzo della Civiltà del Lavoro le scene del collegio dei Padri Carissimi. Potrà incontrarlo di persona!

Marina esegue l’ordine, obbedendo a sua madre come sempre farà per tutta la vita:

“Indossavo quell’unico vestito che mi donava, tubino verde su calze di nylon, inaugurai le scarpe con un po’ di tacco e misi al collo la bellissima spilla a forma di rosa di Tiffany regalatami da una cara amica americana.”

Si sentiva, ammette, una debuttante invitata al suo primo ballo e si domandava cosa mai avrebbe potuto dire una studentella ingenua e profondamente religiosa a un così grande mago:

“Percorsi un lungo corridoio pieno di ritratti di uomini cipigliosi e inquietanti, chi erano? Mi chiedevo questo e altro e la testa cominciò a girarmi un po’ quando vidi un uomo a poco a poco avvicinarsi, alto, magro, la camicia bianca e una giacca nera sbadatamente gettata sulla schiena. Man mano che si approssimava, aumentava il mio batticuore, era lui: il Faro, Federico Fellini”.

Un batticuore che si protrae inalterato per 471 pagine torrenziali, una storia rapinosa e insieme un’incandescente lettera d’amore di cui la scrittrice ci chiama a testimoni, inevitabilmente pronubi, in una corsa a perdifiato attraverso quasi dieci anni di strettissima confidenza e quattro film dell’incantatore.

Marina parlando dell’amato, e all’amato, inscena una sorta di incessante autoanalisi, densa e liberatoria, sostenuta a vista dal pensiero junghiano che Federico le infonde da subito, come una sacra unzione. Al riparo di quel manto accogliente e conciliatorio, lei immagina che possa avvenire l’affrancamento da una madre troppo di tutto, troppo bella, troppo desiderata, troppo ingombrante, troppo diva.

L’essere sovrumano che l’ha chiamata a sé, si è chinato benevolmente su di lei, la stritola ogni volta nei suoi abbracci possessivi, sollevandola da terra, ricolmandola di attenzioni e confidenze, trafiggendola di dolcissime frecce amorose. Marina non ha difese, non vuole e non riesce ad averne, vive in apnea, le manca il respiro se non riesce a stargli accanto, da lui assorbe ogni molecola, impara a guardare la vita attraverso i suoi occhi, a percepire il mondo filtrato dalla sua sensibilità, a far proprie le osservazioni sorprendenti con cui il regista accarezza l’esistenza. Simile alla comune mortale Io rapita in cielo da Giove trasfigurato in soffice nuvola, Marina approda all’empireo e si invera misticamente in quella luce sempiterna che irradia ogni suo pensiero, atto, gesto, desiderio. Non ce lo dice espressamente ma ci consegna l’estasi sensuale nella quale ormai trascorre le notti, i giorni, le ore e i minuti. «La mia vocazione infine l’ho trovata, la mia vocazione è l’amore!…». Non declamava così la santa Teresina di Lisieux?

Avrebbe dunque finito per fare l’attrice, come le chiedeva e richiedeva il grande illusionista? Sarebbe stata ai suoi ordini sul set, davanti all’obiettivo, duttile cera nelle sue mani, alla stregua delle altre che lo circondavano adoranti, pronte a un suo cenno? “Siamo tutte ai suoi piedi”, le spiegava Caterina con arreso languore.

Ma non è ciò che desidera Marina, a lei non interessa mettersi in lizza, meno che mai con la madre così seducente, austera e irraggiungibile (come la raffigura con perfidia Fellini in Giulietta degli Spiriti). La sua felicità risiede altrove; eppure, dopo tanti rifiuti, alla fine cederà, accettando un ruolo di spalla nel film TV Block Notes di un regista in cui interpreta la segretaria di edizione del Maestro. Scatenando l’ira efferata e implacabile, della vera segretaria di edizione, Norma Giacchero (Fellini la disegnava in sembianze di tigre) persuasa che quella parte in commedia fosse sua e di nessun altra, nella realtà e nella finzione, senza possibile equivoco.

Fellini è nondimeno un dio vorace e caparbio, e se l’ha scelta non riuscirà certo a sottrarsi.

Tornando la mattina a scuola tra le compagne, Marina ha l’impressione di essere “un viaggiatore che ha trascorso un giorno su Marte”, reduce dall’interspazio. E attende trepidante il pomeriggio per raggiungere al più presto il set:

“L’aria sembrò tremare e qualcuno mi agguantò da dietro e mi sollevò in alto: “Dove te ne stai andando, Bamboccia? Mi eviti! Insomma ci credi veramente a Dio?”

“Io sì, e lei Maestro?”

“Dio di Sé lascia intravedere quanto basta perché l’uomo sia spinto a cercarlo, è estremamente discreto. Se si manifestasse costantemente, che libertà avrebbe l’uomo di credere, di guardare alla vita con occhi innocenti e pieni di stupore?”

Quaderno dopo quaderno Marina annota il gran carnevale che avviene intorno a sé e ci trascina ad assistere, tra le quinte, a ciò che si agita nell’Olimpo, ai contrasti insanabili della coppia superna, Federico e Giulietta, che si lacerano per i tradimenti del Padre degli dei. La legittima consorte assale il marito con una veemenza che lascia allibiti gli ospiti abituali della villa di Fregene: Anna Salvatore, Salvato Cappelli, Nino Rota, Guido Alberti e la splendida Lucia, dotatissima astrologa di origine tedesca, alla scuola di Ernst Bernhard. Sembrano affiorare dal vero, uno ad uno, tutti i personaggi di 8 ½, un’epifania a cui la protagonista assiste stupefatta, non riuscendo lei stessa a distinguere inizialmente le figure che solo in seguito impara a conoscere, con crescente eccitazione.

Il capitolo dedicato a Giulietta, alla sua infelicità etilica, ai suoi salti d’umore, alle invettive, al patto avvelenato e infrangibile che incatena i due coniugi, è straziante, e si snoda come un drammone da palcoscenico, con tutte le battute al posto giusto:

“Ma che sei ‘nomo tu? Sei n’omo tu che non me tocchi da otto anni? O sei uno che se fa tutte, ma proprio tutte l’artre? Pensi che nun te vedo? Non fai che maneggià le chiappe di questa e di quella! Che deve fa ‘na poveraccia come me? Che me ne frega che tu sei un artista, se sei solo ‘na parvenza d’omo! A me non m’incanti, sai? Dove sei stato a arzà polvere? Dimmelo!”

La giovane testimone non perde per strada né un atteggiamento, né una parola, né un fremito alcolico di quegli scontri survoltati; lo sguardo comunque puntato e fisso su Federico, il demiurgo, l’altissimo, che le ha permesso faticosamente di nascere:

“Nel ricordare Federico ho ripreso a vivere e a scrivere. E ho eliminato l’incubo di essere riassalita da un male inesorabile. Grazie alla psicoterapia junghiana ho imparato a capire quanto della mia vita avevo rimosso per amore di mia madre, abbagliata dal suo splendore. Ho realizzato anche quale potente ostacolo sia stata all’attuazione di molti miei sogni. Per lei ho rinunciato a vivere a Los Angeles, la città delle stelle”.

Marina rianima sulla pagina, fino all’ultimo dettaglio, la pantomima in cui è stata collocata a sua insaputa, tra maghi e sensitivi, i demoni di Fellini, la sua incontrastabile solitudine, gli angeli custodi, Gustavo Adolfo Rol l’Illuminato, e tutte le donne e le amanti; e l’ultra decennale rapporto passionale intrattenuto con Anna Giovannini, che “sembrava una signora grandi firme uscita da un calendario anni Trenta”, e Giulietta chiamava “la pantegana”. Ripercorre ogni tappa, ogni caduta del regista, ogni ombra, ogni segreto; una narrazione abbagliata dall’amore, eppure fedelissima. La confessione diventa flusso di coscienza nel talento portentoso della scrittrice, capace di controllare senza bruciarsi una materia così arroventata che a volte le parole non bastano; veniamo investiti da vampate di fuoco sfrigolante, per qualche incauto convitato che sconfina nel letto di brace e lì si dissolve, da vittima predestinata. “Odore di incenso o di carne bruciata”?

Nonostante ciò la favola di una liceale che diventa donna tra le mani di Fellini il superno, resta una vicenda vagamente inconclusa, lascia vivo il sospetto che non tutto il sacco sia stato vuotato.

“Gli avevo scritto una lettera da innamorata, io che non l’avevo mai fatto”. Ci confida l’autrice rievocando Federico ormai prigioniero a Ferrara del suo corpo “franato”, come egli stesso lo definiva. E di questo suo testo straordinario Marina ci rivela:

“Lo scrissi di getto, raccogliendo su di lui tutto ciò che c’era di vero, ciò che valeva la pena di conoscere, temendo quasi che mi sfuggisse un gesto o un abbraccio che mi avevano commossa. Avevo paura di dimenticare qualcosa di significativo: la sua ironia, il suo carisma, la sua voce di seta. Alla fine mi sembrava di averlo non solo amato, ma capito”.

Qui finisce l’avventura. Con un sogno in prefinale, di ottimo auspicio, in cui sono contenuti la speranza di salvezza e persino di beatitudine per il personaggio tanto profondamente amato. La sua ineluttabile divinizzazione:

“E quando in cielo vedo brillare una stella più forte delle altre penso che Lui è vivo, esiste ancora. Cercatelo, è Lassù”.

Non possiamo che fidarci, perché Marina stessa è una veggente, possiede capacità divinatorie apprese alla corte del Mago, e ha affinato la lettura dei Tarocchi all’arte di Vittoria Toesca, prodigiosa apprendista al santuario di Bernhard in via Gregoriana. Ecco dunque spiegato il titolo sibillino del libro, che a stento rende merito di una trama ben più ribollente e doviziosa.