Il Viaggio di G. Mastorna è il film che Fellini non ha mai realizzato e intorno al quale si è probabilmente più discusso. “Assenza più acuta presenza”, avrebbe poetato Attilio Bertolucci. Infatti a ogni nuova occasione il fantasma si riaffacciava con rinnovata energia da misteriose lontananze. Il titolo sarà interpretato da Andrea Zanzotto come MAS-TORNA, cioè mai-ritorna, alludendo in un brivido oscuro al protagonista che quasi senza accorgersi ha oltrepassato quel confine da cui non è concesso ritrarsi. Un infausto presagio.

Federico s’era ispirato per il soggetto a un breve racconto di Dino Buzzati, e insieme allo scrittore e a Brunello Rondi nel 1966 aveva scritto la sceneggiatura, prima stesura di una serie di versioni che lo accompagneranno praticamente per tutto il corso della sua attività artistica.

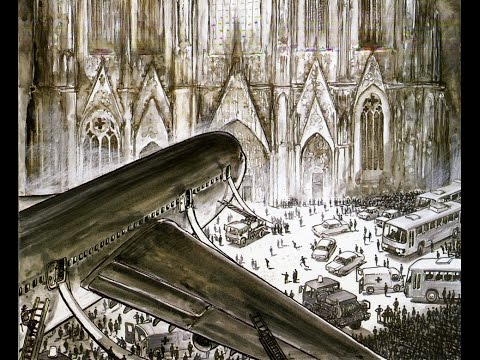

La storia narra di un suonatore di violoncello, Giuseppe Mastorna, che viene scritturato per una esecuzione fuori del proprio paese, all’estero. Sennonché durante il viaggio, l’aereo incappa in un’impressionante turbolenza, le hostess informano i viaggiatori che l’apparecchio sarà costretto a un atterraggio di fortuna. E infatti così avviene, nella vasta piazza di una città sconosciuta, davanti a una cattedrale gotica che rammenta da vicino quella di Colonia. I passeggeri discesi a terra si disperdono per le strade, ogni comunicazione è interrotta, non si ha notizia di quando l’aereo potrà riprendere il suo viaggio. Mastorna, insofferente e contrariato, si trova piombato in un caos inestricabile, una condizione del tutto sconosciuta dove tuttavia si imbatte in alcune imprevedibili presenze familiari, individui morti da tempo. Solo molto avanti nella narrazione, scoprirà di essere egli stesso una vittima della catastrofe aerea, trapassato nell’aldilà senza rendersene conto, portando con sé il viluppo inestricabile di rimorsi e di rimpianti.

Il film però non venne mai realizzato. Quando sembrava che l’inizio fosse ormai imminente e negli studi della De Laurentiis, sulla via Pontina, erano già state terminate alcune costruzioni di scena – la carlinga dell’aereo, il duomo di Colonia – Fellini si ammalò. Un morbo misterioso, sconosciuto, letale, a cui i luminari della medicina non sapevano dare un nome. Si temette il peggio. Il 12 aprile il regista era stato colto da una violenta crisi respiratoria a causa della quale cadde privo di sensi nella sua camera del Residence Garden all’Eur dove si era temporaneamente trasferito per essere più vicino agli stabilimenti. Mentre lo trasportavano precipitosamente alla Clinica Salvator Mundi, sul Gianicolo, l’ambulanza s’era imbattuta in una dimostrazione di piazza e nel suo stato di semicoscienza il regista aveva potuto udire il medico di servizio implorare angosciato: “Lasciateci passare, abbiamo un moribondo!”

Era restato ricoverato un mese nella clinica, tra la vita e la morte. Neppure l’Archiatra Pontificio, convocato al suo capezzale, riusciva a capire di quale natura fosse il suo male. Si congetturava un tumore polmonare all’ultimo stadio, e più i giorni passavano più la stanza si riempiva di fiori e massaggi di cordoglio, accorrevano gli amici, i personaggi pubblici, i colleghi, i politici, e persino i nemici incalliti, quelli che se scorgi intorno al tuo letto sai di essere spacciato.

Invece l’infermo ne venne fuori, con uno di quei ghiribizzi o colpi di magia che appartengono al personaggio.

Andò a trovarlo un suo vecchio compagno di liceo, Ercole Sega soprannominato Bagaròn, perché in classe il suo vocione non cessava mai di ronzare fastidioso in sottofondo. Era intanto diventato medico, e a dispetto del cognome anche un ottimo clinico: lesse le cartelle che contenevano l’anamnesi del paziente e ipotizzò che potesse trattarsi di una rara forma di pleurite allergica conosciuta sotto il nome di morbo Sanarelli-Schwarzman. Perso per perso, fu adottata la decisione di somministrargli una dose di cortisone, allora alle prime sperimentazioni, e dopo poche iniezioni Federico si riprese completamente. Tutto passato.

Ma il viaggio nell’aldilà che egli avrebbe voluto raccontare nel film – e che stava invece mettendo in pratica in prima persona – perse di colpo ogni attrattiva. Il regista non trovò mai più la seria convinzione per riprendere in mano il progetto.

Cinematograficamente ne riparlò in forma di appunti visivi, col sopravvenuto distacco e forse con l’intenzione di liquidarlo definitivamente, in Block Notes di un Regista (1969). Utilizzava l’argomento come traghetto verso un nuovo film che aveva preso corpo nella sua fantasia, il Satyricon, nel quale apertamente confluì anche una parte della vecchia ispirazione. Come del resto accadde, su esplicita ammissione del regista, per alcuni film successivi. Sembrava che il Mastorna, rinnegato e inabissatosi nella coscienza, avesse assunto la peculiare funzione di nutrire col suo uranio radioattivo la formazione e la nascita di nuove creature, di altri scenari.

Nella cronaca, superato il brutto inciampo del Mastorna e riconquistata la salute, il regista torna sul set, ma questa volta accettando la proposta di Alberto Grimaldi di firmare uno degli episodi del film Tre passi nel delirio. Fellini sceglie per sé un racconto di E.A. Poe: Non scommettere la testa con il diavolo, e lo ribattezza con il nome del protagonista: Toby Dammit.

Nella sceneggiatura resterà assai poco della trama originaria, ma quel titolo sembra sufficientemente esplicito: a quale scommessa alludeva Fellini? E chi è il personaggio che, alla fine del gioco, perdeva la vita al posto suo, recando già il destino nel nome? Dammit in inglese si pronuncia allo stesso modo di damn it, che sia dannato!

Il protagonista, un bellissimo e ‘maledetto’ Terence Stamp, incontra la morte su un viadotto in costruzione che nel suo vaneggiamento anfetaminico agogna di utilizzare come pista di lancio per la Ferrari scoperta di cui la produzione gli ha fatto imprudentemente dono (era il modello 275 GTB/4 Spider NART). Non servono a scoraggiarlo le evidenti strutture posticce del cantiere aperto e i molteplici cartelli segnaletici: Toby vuole a tutti i costi volare dall’altra parte del baratro a bordo del suo bolide. E’ posseduto da un delirio di onnipotenza. Esegue una lunga retromarcia, prende la rincorsa, accelera fino all’impossibile e affronta il salto nel vuoto… La sua testa, mozzata da un cavo invisibile, cadendo sul selciato rimbalza come una palla nelle mani della bambinetta bionda che la sta aspettando, soddisfatta della sua preda, con il ghigno satanico in viso e le iridi fiammeggianti del diavolo.

Il film odora di zolfo e guardandolo un brivido corre lungo la schiena.

Invece, per sua fortuna, nella città di Dite Fellini non mise piede precocemente. Quando aveva creduto che gli fosse lecito violare le porte di Averno, qualcuno lo salvò: “cadde come corpo morto cade”, la malattia gli impedì di proseguire l’opera proibita, e la discesa agli inferi di colui che mai ritorna, Mas torna, non ebbe luogo. Il regista, quarantacinquenne, non si perse come Dante nella selva oscura, pur pagando un duro prezzo, anche in termini di pesanti penali pecuniarie.

Nondimeno lo sguardo gettato sia pure furtivamente nell’aldilà gli accrebbe la curiosità verso dimensioni diverse; l’incursione nel regno delle ombre si trasformò in un viaggio dentro la “sconosciutezza”, a ritroso nei secoli, all’età di Nerone e di Petronio Arbitro.

Nel Satyricon la frammentarietà del romanzo latino, si trasforma in reperto, affresco pompeiano, favola orientale, e i caratteri sfumano in ritratti scontornati, la lingua si disarticola, incomprensibile, e l’immagine schiuma in una visionarietà convulsa.

Giuseppe Rotunno, Danilo Donati, Piero Tosi, i nuovi collaboratori della sua lanterna magica, impastano le luci di Hieronymus Bosch con quelle di William Blake, incrociano le iconografie arcaiche con i languori di Alma Tadema, componendo un amalgama ipnotico e febbrile. Un trip da allucinogeni che troverà estatica accoglienza nell’America hippy e nella vecchia Europa travolta dalla rivolta studentesca e già californiana per emulazione.

Satyricon è La Dolce Vita nella Roma del I secolo dopo Cristo, rispecchiata nella decadenza dell’impero romano e nelle fine dell’illusione.

Attorno al Mastorna probabilmente si è favoleggiato fin troppo, in una nebbia di parole che lo rendeva ogni stagione sempre più rarefatto.

In un corpo di provini fotografici riemerso inaspettato tra i materiali di Tazio Secchiaroli, nel ruolo del violoncellista appare Marcello Mastroianni, visibilmente infelice, acquiescente, poco partecipativo, così lontano da quella euforia di cui l’attore aveva tante volte favoleggiato ad ogni nuova avventura con Fellini. Nel 1966, nell’abbagliante prospettiva del film da interpretare, e incurante delle prevedibili, onerosissime sanzioni, Marcello aveva interrotto controvoglia le recite di Ciao Rudy!, lo spettacolo che Garinei e Giovannini gli avevano cucito addosso al Teatro Sistina con un travolgente successo di pubblico.

E anche Fellini, inquadrato al posto del protagonista con il violoncello fra le gambe, mostra un’aria assente, inappagata, cupamente pensosa. Le fotografie più che la documentazione di un provino, appaiono immagini ctonie, affioranti da un mesto ipogeo. Persino lo sfondo della periferia romana, quasi irriconoscibile, offre un ulteriore motivo di spaesamento. E lo scarno manipolo di collaboratori stretti intorno alla macchina da presa (una piccola Arriflex non blindata, adatta dunque a una ripresa a mano che non prevedeva la colonna sonora in presa diretta), si aggira come smarrito in un limbo, un drappello di anime in pena improvvisamente imprigionato nella dimora delle ombre.

Circa dieci anni dopo, in una lettera all’amico Simenon, in coincidenza di un nuovo impasse creativo seguito alla realizzazione del Casanova, Federico accenna con queste parole al sentimento che lo lega al Mastorna (1 settembre 1977):

Nel frattempo ho scribacchiato, lavoricchiato attorno a tre progetti: uno, antichissimo, che mi perseguita da sempre e che probabilmente ho paura di affrontare perché non riesco mai a metterlo in piedi; mi affascina e mi sgomenta, me lo trascino dietro da quindici anni e mi sembra sempre più attuale, sempre più necessario… ma non lo faccio. E’ un progetto che ha collezionato una serie incredibili di opposizioni, contrasti, ostacoli improvvisi, liti furibonde, processi, malattie, rotture di rapporti che sembravano tenaci, tutto è successo ogni qualvolta tentavo di riprenderlo in mano. Un giorno vorrei proprio parlarne a lungo, spudoratamente, di questa strana avventura creativa, o meglio di ’impotenza creativa’, che ha finito per contagiarmi di fantasie superstiziose.

Ermanno Cavazzoni nel 2008 riprende in mano la sceneggiatura originale del Mastorna per pubblicarla sotto forma di novelization con le edizioni Quodlibet, e non si lascia sfuggire tra i contributi la nota lettera che nel 1965 Fellini aveva scritto a Dino De Laurentiis per illustrargli il progetto. In essa la trama, seppure ancora in fase di elaborazione, appare già molto solida, e oggi riveste il valore di un vero e proprio incunabolo. Il soggetto era talmente definito e suggestivo che il superstizioso tycoon napoletano, dopo avergli dato una rapida scorsa, pensò bene di ricorrere ai ben noti toccamenti di antica e collaudata efficacia contro il malocchio e gli influssi maligni. Il produttore si ritrasse, il film si incagliò, rimase come paralizzato nella caligine di un incantesimo, pur continuando ad emettere segnali senza interruzione.

Tonino Guerra, del suo ultimo libro “Polvere di sole” (Bompiani 2012) racconta nel capitoletto intitolato “I petali caduti” (1990):

«In quei giorni eravamo tornati a chiuderci nello studio di Fellini in via Sistina,, proprio davanti all’appartamento in cui Gogol scrisse una parte delle Amime morte. Federico era disteso sul divano sotto la finestra con le persiane socchiuse per avere sempre addosso una frescura d’ombra.

Vicino a lui un tavolo col piano di vetro su cui, di tanto in tanto, cadevano i petali delle rose che stavano sfiorendo. Io ero poco lontano seduto alla macchina da scrivere. Stavamo sistemando una vecchia sceneggiatura per un film che Fellini amava moltissimo, ma che secondo lui portava sfortuna. Almeno due volte avevamo abbandonato il progetto perché colpito da gravi malattie, ma tutto adesso procedeva bene. A un certo punto squilla il telefono e io rispondo. Era un grande dentista “Hruska” che voleva dire proprio a me che il puntino bianco tolto dalle mie gengive era infetto e quindi aveva fatto bene a levarlo. Io ringrazio con entusiasmo e mi rimetto al lavoro. Federico mi chiede con chi avevo parlato. Gli racconto tutto e lui resta bloccato in un silenzio corposo, poi alza una mano come per rinfrescarla alla finestra ma la posa subito sul piano del tavolo per raccogliere i petali di rose caduti. Si alza e viene vicino al mio tavolo per gettare quei petali in mezzo ai fogli della sceneggiatura che stavamo scrivendo.

“Hai visto?” mi dice “continua la maledizione di quel film.”

“Hruska mi ha detto che tutto era a posto.”

“E’ un avvertimento che non mi piace.”

Prende tutti i fogli e li chiude nel cassetto dell’armadio.

Usciamo in silenzio per raggiungere la balconata alta di piazza di Spagna. Ci salutiamo con un gesto delle mani poi lui scende la gradinata verso la fontana della Barcaccia e io verso i giardini di villa Borghese.»

Pleonastico porre l’accento, tra le parole intenzionalmente svagate del poeta di Sant’Arcangelo, sulla citazione del romanzo di Gogol, e sui petali che cadono dalle rose sfiorite sul tavolino di vetro, il perfetto “correlativo oggettivo” teorizzato da T.S. Eliot.

Altri titoli, altre stagioni si avvicendano. Altri adescamenti. Non cessando di scrutare nelle regioni incognite dell’animo umano, alla fine degli anni Ottanta Federico si imbatte nell’estrosa ricognizione manicomiale di Cavazzoni, il “Poema dei Lunatici”; e in lui si riaccende il desiderio, mai veramente sopito, di comporre un film sulla follia; che infatti realizzò nel 1990 e intitolò La Voce della luna, il suo testamento spirituale.

Dal tempo in cui si era appassionato ai romanzi dello psichiatra Mario Tobino (“Le libere donne di Magliano”) Federico continuava a girare intorno all’argomento; nell’archivio riminese sono rimasti anche alcuni disegni preparatori per un trattamento che non prese mai corpo.

Il fascino del ‘diverso’, e delle imprevedibili insurrezioni anarchiche della mente per sottrarre l’individuo ai ruoli assegnati, hanno rappresentato per l’artista una costante tentazione, oltre che un inesauribile giacimento di ispirazione: il leit-motiv di tutta la sua opera.

Amarcord si apre con il personaggio di Giudizio, l’anima candida, l’innocente, apparso già in Roma, e precedentemente, per la prima volta, nei Vitelloni: era lui che spingeva la carriola con sopra l’amata statua dell’angelo, in legno dorato, rubata dall’empio Fausto nel negozio di arredi sacri in cui era stato assunto per misericordia da un amabile amico di famiglia.

L’innocenza e la colpa, sono gli altri due temi indisgiungibili nella poetica del Maestro; organici alla sua fantasia proprio alla pari dei concetti di diversità e dell’altrove.

E infatti, nonostante i temibili malefici sperimentati, Fellini non si era mai veramente liberato dalla tensione verso l’Erebo, alla scoperta dell’Aldilà.

Nell’ultimo anno di vita, prima che gli eventi precipitassero, tra i vari progetti in cantiere era riaffiorato, come di consueto, anche il viaggio di Mastorna: “Prova a rileggerlo”, mi aveva invitato Federico affidandomi di nuovo il dattiloscritto. Diligentemente l’avevo affrontato ancora una volta di sana pianta, trovandolo a ogni pagina più avvincente ed attuale.

Il film non era più un segreto da quando Milo Manara si era impegnato a illustrarlo, sotto la “regia” dello stesso Fellini, per la rivista Il Grifo diretta da Vincenzo Mollica.

Il regista già da due anni aveva realizzato La voce della luna e ora la new entry Paolo Villaggio aveva assunto nel fumetto il volto del “clown” protagonista; anche il titolo era cambiato in Il Viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. Tuttavia accadde che in fondo alla pubblicazione del primo episodio fosse stata apposta, per errore, la parola FINE. Una svista, un refuso, un antipatico accidente che apparve come l’avverarsi di un sortilegio; suonò di cattivo augurio, un segno nefasto per il suo autore. Né Fellini né Manara a quel punto ebbero più desiderio di andare avanti, demotivati anche da una serie di disguidi, ritardi, contrattempi che non deponevano certo a favore. Il seguito della graphic novel non vide mai la luce ma, quasi a compimento di una sentenza oracolare, fu quello l’ultimo ‘film’ del Maestro, che si spense di lì a poco.

Nulla più di una coincidenza, è naturale, ma “senza coincidenze non esistono storie” recita una illuminante massima cinese.