Fu durante la non breve degenza ospedaliera nella sua città natale che apparve una signora assai avvenente, per me sconosciuta. Vestiva alla moda anni Sessanta, stile Brigitte Bardot a Saint Tropez, pantaloni stretti a sigaretta, infradito ai piedi, camicetta mollemente slacciata sui seni floridi e provocanti, e soggiornava giorno e notte nei corridoi del nosocomio nella speranza di poter vedere almeno per un istante Federico. Si chiamava Gianna, ed era stata un’attrice piuttosto graziosa delle farse sentimentali post neorealiste, prendendo parte persino al film di culto “Totò Peppino e la Malafemmina”.

Con Federico si erano incontrati nella seconda metà degli anni Cinquanta, tra Il Bidone e Le notti di Cabiria, travolti da un rapporto passionale tanto arroventato quanto privo di futuro. Fellini era inseparabilmente sposato, lei desiderava una famiglia sua e non si adattava all’idea di passare tutta la vita confinata al ruolo di eterna amante. Si lasciarono e come un’eroina dei romanzi rosa, Gianna, forse inconsapevolmente, forse per confondere le proprie tracce, gli diede un numero di telefono sbagliato. Quando si incontrarono di nuovo, dopo molti anni, anche lei era ormai accasata e con figli grandi; ma la passione mai del tutto sopita riesplose come una folgore, più divorante che mai. Lei andava a trovarlo nello studio di Corso d’Italia, si regalavano ore d’amore rubate ai reciproci impegni, avevano persino attrezzato l’alcova improvvisata con un morbido piumone in cui si avvolgevano distesi sulla moquette. Ormai entrambi maturi, stavano risarcendosi di ciò che si erano lesinati in stagioni più verdi.

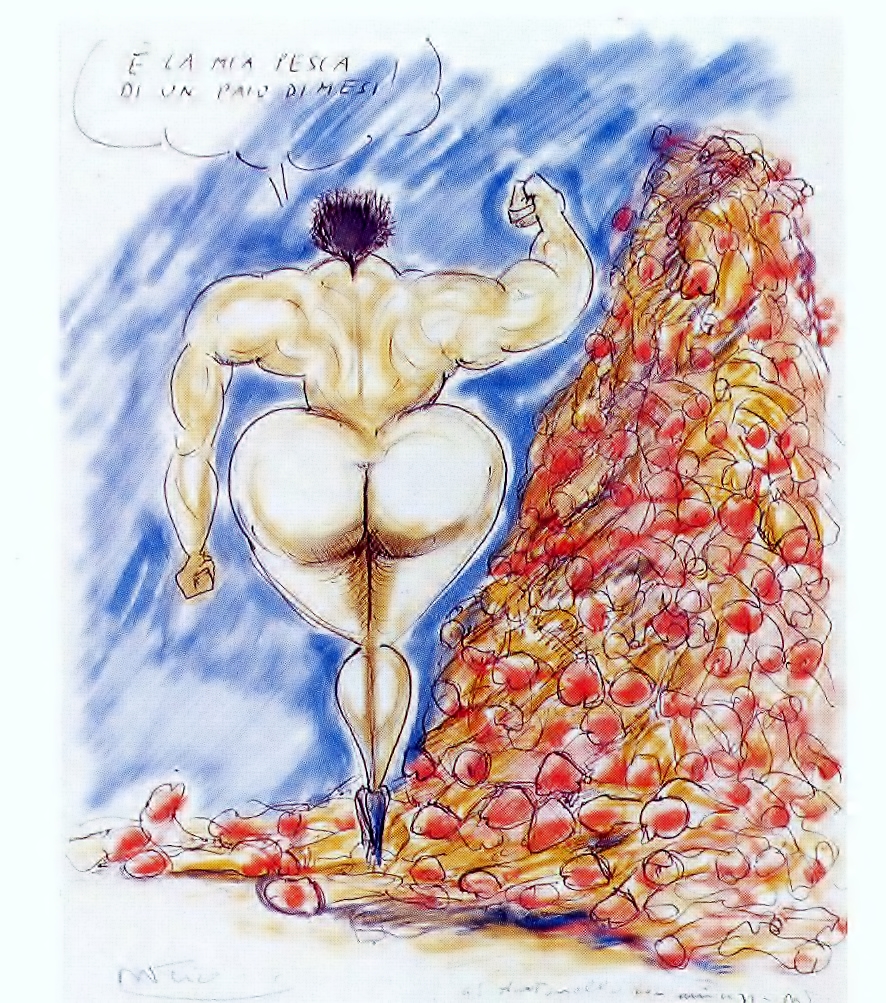

Federico non mancava mai, da autentico pittore, di riprodurre fedelmente fantasie e dettagli delle loro estrose effusioni su grandi fogli di carta da disegno di Fabriano, ma anche su semplici cartelle extrastrong. Usava pennarelli, acquarelli, matite grasse colorate. Gianna è rappresentata in tutte le pose possibili, in situazioni sfrenatamente dissolute, e le composizioni sono tra le più erotiche e spregiudicate dell’ultima produzione del Maestro, un’esplosione di colori netti, vividi, sensuali che ricordano i dipinti di Kokoschka. Tanto che, consapevole del loro valore commerciale, Federico aveva lasciato le 29 tavole (e 32 disegni) in dono all’innamorata, una sorta di omaggio estetico ai suoi molteplici pregi femminei, ma anche una dote concreta in segno di gratitudine per tutta la voluttà che gli aveva regalato.

Federico non mancava mai, da autentico pittore, di riprodurre fedelmente fantasie e dettagli delle loro estrose effusioni su grandi fogli di carta da disegno di Fabriano, ma anche su semplici cartelle extrastrong. Usava pennarelli, acquarelli, matite grasse colorate. Gianna è rappresentata in tutte le pose possibili, in situazioni sfrenatamente dissolute, e le composizioni sono tra le più erotiche e spregiudicate dell’ultima produzione del Maestro, un’esplosione di colori netti, vividi, sensuali che ricordano i dipinti di Kokoschka. Tanto che, consapevole del loro valore commerciale, Federico aveva lasciato le 29 tavole (e 32 disegni) in dono all’innamorata, una sorta di omaggio estetico ai suoi molteplici pregi femminei, ma anche una dote concreta in segno di gratitudine per tutta la voluttà che gli aveva regalato.

A Rimini, Gianna non si rassegnava all’idea che il regista non sapesse neppure che lei fosse lì, nell’ospedale, a pochi passi dalla sua stanza, pronta ad abbracciarlo; si crucciava di non riuscire a superare le barriere che la separavano da lui così crudelmente. Mi sembrava che avesse ragione. Riuscii a combinare gli orari in modo da esaudire il suo desiderio e un giorno la introdussi di straforo, segretamente, nella stanza di Federico al quale il protocollo sanitario proibiva di ricevere visite, men che meno dall’eccessiva carica emotiva. L’ultima visione che conservo nella memoria è la seducente signora che quasi plana sul suo amato, si china, gli cerca le labbra. Richiusi la porta. Gianna rimase talmente riverberata da quell’episodio che anni dopo volle ricordare in un libro la sua storia fatata, intitolandolo con la frase che Fellini, già colpito dall’ingiuria del male ma ancora non sazio di vita, pronunciò con Enzo Biagi in un breve scambio di battute: “Innamorarsi ancora una volta“.

Gianna Cobelli è una creatura che effonde femminilità a fior di pelle, dotata di quelle caratteristiche non misurabili in attributi da concorso di bellezza – che peraltro non le difettano – ma riconducibili piuttosto a una vibrazione, un’aura, che può tradursi nel sorriso, nello sguardo, nel movimento del corpo, in un gesto. Ogni uomo lo avverte al primo impatto, sapendo anche che, se ne verrà sfiorato, difficilmente riuscirà a sottrarsi. Non si tratta di comune seduzione, che allude a una maestria, ma di puro e semplice magnetismo animale, quel quid inesprimibile che Goethe, e sulla sua scia gli scrittori romantici, risolsero nella sintesi di due sole parole: “eterno femminino”.

Non sapevo dell’esistenza di Gianna, come nessun altro fra gli amici di Fellini, finché non la incontrai all’Ospedale Infermi. E quando qualche anno dopo fui chiamato a dirigere la Fondazione Fellini, tentai di acquisire i suoi disegni perché venissero conservati al sicuro negli archivi dell’Istituto e non rischiassero di andare dispersi tra collezionisti privati. Mi sembrava che quel ciclo così coerente per esecuzione e ispirazione, servisse a proiettare una luce di maggior chiarezza sull’intera opera grafica di Fellini, e a collocarla all’altezza pittorica ormai raggiunta. Nelle composizioni vengono rappresentate situazioni di esplicita e prorompente sensualità, che costituiscono il compendio e la summa artistica dei tanti disegni – migliaia – che l’autore ha continuato a disseminare con inarrestabile compulsione e autentico divertimento durante la sua intera carriera artistica, accompagnando con essi sia percorsi intimi, sia elaborazioni di bottega finalizzate alla preparazione dei film. Nella maggior parte dei casi, infatti, i disegni conosciuti e fino a oggi pubblicati, sono stati affrettatamente catalogati tra lo scherzo di maniera e la battuta spiritosa, e assegnati d’ufficio al genere caricaturale; oppure venivano posti in relazione alla ricerca preliminare di volti e situazioni da trasporre in storie cinematografiche.

Ed ecco che il corpo di disegni dedicati a Gianna Cobelli ci appaiono in una luce diversa; veniamo trasporti al culmine di un percorso in cui l’autore, svincolato da qualsiasi bozzettismo, compone quadri visionari e grotteschi di una agonistica – ma non antagonistica – arena amatoria: corpi nudi, sessi mastodontici, intrecci orgiastici; con al centro un’unica protagonista, fulcro indispensabile di ogni desiderio. L’inesausto corpo a corpo, più gioco affannoso che battaglia, è alla base di quella competizione irrinunciabile tra i due sessi in cui il maschio risulta fatalmente perdente, e la sessualità femminile straripa, si espande al pari di una galassia, inaccessibile e inespugnabile per quanto instancabilmente inseguita e vagheggiata.

Ed ecco che il corpo di disegni dedicati a Gianna Cobelli ci appaiono in una luce diversa; veniamo trasporti al culmine di un percorso in cui l’autore, svincolato da qualsiasi bozzettismo, compone quadri visionari e grotteschi di una agonistica – ma non antagonistica – arena amatoria: corpi nudi, sessi mastodontici, intrecci orgiastici; con al centro un’unica protagonista, fulcro indispensabile di ogni desiderio. L’inesausto corpo a corpo, più gioco affannoso che battaglia, è alla base di quella competizione irrinunciabile tra i due sessi in cui il maschio risulta fatalmente perdente, e la sessualità femminile straripa, si espande al pari di una galassia, inaccessibile e inespugnabile per quanto instancabilmente inseguita e vagheggiata.

Mi sembra che nessun altra creatura femminile disegnata da Federico sia stata riproposta con tanto furore e con un altrettanto conturbante presagio di annullamento – di morte – come avviene nel ciclo dedicato a Gianna Cobelli. Qui il tratto abbandona definitivamente l’equivoco dello “scarabocchio” sbrigativo per inscenare un repertorio di forme e colori assolutamente strabilianti. Lo sguardo espressionista, da sempre alla radice stessa della sua ispirazione, riecheggia la poetica figurativa tedesca tra le due guerre, da Otto Dix a George Grosz a Oskar Kokoschka.

Se la stragrande maggioranza delle caricature e dei disegni della sterminata produzione felliniana hanno per soggetto la donna, e in particolare alcune tipologie ricorrenti ed enfatizzate del corpo femminile, i dipinti dedicati a Gianna Cobelli giungono a definire, nel loro stile originale e inconfondibile, la saldatura fra i vari pezzi del processo pittorico di Fellini. E offrono attraverso la rappresentazione onirica, uno spaccato emozionante del concetto junghiano di libertà – pulsionale e individuale – che soltanto nell’arte può trovare la sua più esplicita, scandalosa e acuta rappresentazione.

Al tempo di Il Bidone, Gianna era un’appetitosa aspirante divetta di 17 anni, avida forse più di vita che di cinema, seppure ancora vergine nonostante l’assalto dei tanti e già troppi spasimanti. Da quel primo incontro giovanile, per entrambi famelico e inconsapevole dei futuri sviluppi, la storia si dipana fino all’ultimo imprevedibile – predestinato? – ritrovamento nell’estrema stagione di vita dell’artista.

Ma l’esaltazione è di breve durata, perché all’improvviso Federico esce di scena, ingoiato dalla morte. La favola si chiude con il peggior finale: come in un brutto sogno scompaiono d’un tratto il suo volto, la sua magia, l’amore fisico, l’intesa psichica e sessuale, i giochi furtivi, i disegni arabescati dopo ogni incontro, la pienezza travolgente di un sentimento ritrovato. Nel suo diario intimo Gianna non smette un solo momento di rivolgersi a lui, indocile e disperata; è con Federico che dialoga, ragiona, litiga, si accapiglia, in un fiero risentimento per essere stata imperdonabilmente abbandonata: “Che amore è il tuo, se mi lasci qui senza di te!?”

Gli rimprovera la morte come un atto di somma ingiustizia e prima ancora di tradimento: Fellini l’infedele, Fellini il bugiardo, che alla fine si dimostra tale anche con lei. Morendo.

“Ieri ti ho odiato tutto il giorno”, gli confessa Gianna reagendo al dolore con quel patetico soprassalto di incredulità per l’assenza dell’amato che le rende l’aria irrespirabile. E quanto più la mancanza appare irrimediabile, tanto più riesplode avvampante il furore della maga che sa di possedere tra le gambe – come Enotea nel Satyricon – il fuoco miracoloso di ogni guarigione, il rogo inesauribile della forgia senza il quale l’uomo, il maschio, scomparirebbe, impotente ad esprimersi come ad esistere.

Gianna sa perfettamente quale sia il proprio ruolo di sciamana, conosce bene la sostanza del loro ‘vissuto’ e non ha bisogno, come noi, di scrutare i disegni per penetrarne l’arcano.

Certo, si sofferma estasiata su quelle figure, orgogliosa e lusingata, riassaporando la gioia dei momenti in cui sedeva sulle ginocchia di Federico – un Giove crucciato quale appare nei ritratti di Milo Manara – e si incantava a osservarlo mentre maneggiava i colori, i pastelli, gli acquarelli, le tempere; abbagliata da quell’esplosione di forme che le appariva un gioco di prestigio, tra i cento altri che l’illusionista sapeva inventare.

“Quando non dovessi più esserci, sono soldini che ti lascio.” Le diceva l’amante alludendo alle tavole che ha dipinto per lei. Il tipico divertimento di Fellini nel volerla circondare di doni, così come era accaduto per le innumerevoli scarpe che le piacevano tanto e che acquistavano insieme da Raphael in via Veneto, o per l’auto nuova e infiocchettata che la attendeva a sorpresa sotto casa.

Lei rivive nei disegni le loro fantasie segrete, riascolta dento di sé la voce di Federico mentre fanno l’amore, ritrova in un brivido i morbosi pretesti di eccitazione immortalati dalle tante polaroid che lui le scattava e “che non si sa dove siano finite.”

La sorpresa è che Fellini le parlava da ‘pittore’ fin troppo consapevole del proprio valore ‘di mercato’ non soltanto nel cinema. Si rivolge alla sua ‘modella’ come la legittima erede delle sue “tele”; perché è lei la fonte inestinguibile di ogni immaginazione trasfigurata in segni e colori, è lei in tutti i sensi la proprietaria di quella produzione artistica, sfrontata, a cui il regista si è abbandonato con tanto diletto.

I disegni di Gianna non sono più dunque per Federico soltanto scherzi privati, divagazioni, capricci di un momento, simili a tanti altri che non esitava ad accartocciare e gettare nel cestino della carta straccia, ma rispondono a una ragione diversa: Fellini li ha concepiti con la certezza che, quando lui non ci sarà più, essi avranno una vita a sé, un destino da opere d’arte.