Se “Roma” di Fellini era stato il mio battesimo del set, l’iniziazione al cinema era avvenuta già da prima, con I Clown, in quella fase della realizzazione cinematografica poco nota a chi non è del mestiere che va sotto il nome di edizione, vale a dire il lavoro di postproduzione che continua dopo la conclusione delle riprese. Una zona ancora incerta, amniotica, di cui fa parte l’incisione della musica e la sonorizzazione. Ebbi così la fortuna, nel mio apprendistato accanto a Federico, di conoscere molto presto Nino Rota; e mi resi conto di quale intenso, inestricabile rapporto si intrecciasse tra i due.

Rota era la ‘sonorità’ stessa del cinema di Fellini; impossibile pensare ai suoi film separati dalle musiche di Rota: le ‘fanfare’ trascinanti di Lo sceicco bianco, le melodie malinconiche de I Vitelloni, la tromba e il violino ‘spaccacuore’ della Strada, la suggestione aurorale di Cabiria, la pulsante ondosità della Dolce Vita; e poi il galop di Otto e Mezzo, diventato l’inno stesso del cinema; o le sospese cavatine di Giulietta degli Spiriti, o ancora il primordiale, tellurico accordo del Satyricon. E se è vero, come il compositore milanese ripeteva scherzando, che Fellini in ogni film avrebbe voluto “La marcia dei gladiatori” (Julius Fučík ‘Entrata dei gladiatori’ op. 68), bisogna decisamente riconoscere che la musica da lui scritta per I Clown ne era allo stesso tempo il coronamento e l’impareggiabile sublimazione.

Il tema survoltato, trascinante, che accompagna ‘il funerale del clown’ nelle ultime sequenze della narrazione, è una rilettura cubista, un’esplosione picassiana, post melodica, di tutte le marce dei gladiatori riunite insieme; citazione e insieme creazione originale, suprema antifona allo struggente duetto di trombe con cui il Clown Bianco e l’Augusto, uno di spalle all’altro, si congedano dalla pista circense sotto un cono abbagliante di luce.

Ancora oggi rivedendo I Clown riprovo quella lontana scossa che si accompagna all’imprinting e mi persuado sempre più che il ritmo musicale sia indissociabile dall’espressione cinematografica, proprio fin dalle origini, quando il pianista prendeva posto sotto lo schermo e accompagnava al buio, con le sue note saltellanti, le immagini mute che vi scorrevano.

Alla “Forum” di Piazza Euclide, all’epoca lo stabilimento tecnologicamente più attrezzato, Fellini sedeva alla consolle vicino al fonico, e io nella fila subito dietro di lui, con l’orecchio teso a tutte le sue osservazioni. Nella sala insonorizzata, oltre la vetrata di fronte a noi, i professori sedevano agli strumenti, e il Maestro Alberto Savina presiedeva alla direzione orchestrale; mentre Nino con una matita in mano continuava a volteggiare tra i leggii segnando rapide annotazioni sugli spartiti.

Le incisioni si susseguivano, si ripetevano, si precisavano; Rota a volte rientrava in cabina per ascoltare l’esecuzione dagli amplificatori, le due enormi casse sospese al soffitto del box regia completamente foderato di legno lucido anecoide: il suono era terso e fermo, ogni nota, ogni strumento emetteva l’essenza della propria purezza. Cominciavo appena a rendermi conto di come fosse possibile, ascoltando una melodia, percepire nello stesso momento l’armonia d’insieme e ogni strumento che l’aveva prodotta. Compresi che cosa fosse l’orecchio assoluto di cui avevo soltanto sentito favoleggiare, restandone incantato. Ebbi un’anticipazione, senza poterlo minimamente supporre, di quale sarebbe stato, alcuni anni dopo, il messaggio supremo di Prova d’Orchestra: quel leggendario apologo che in una stagione insanguinata il Presidente della Repubblica Sandro Pertini volle proiettare al Quirinale per additare alla Nazione come un grandissimo artista fosse in grado, meglio di tanti politici, di aiutare a riprendere in mano il timone di una nave alla deriva.

“Fellini Roma” è del 1972, lo stesso anno in cui Nino Rota componeva “Roma Capumunni”. Per il Defilé ecclesiastico il regista chiese a Nino di preparare un accompagnamento musicale adatto alla coreografia: un movimento volteggiante, una alata, farsesca parodia misticheggiante che evolve in cupa e luttuosa liturgia. Su quel motivo Gino Landi aveva organizzato lo stravagante spettacolo danzante dei suoi ballerini che indossavano, maschi e femmine, i costumi curiali creati da Danilo Donati con sfrenata fantasia iconoclasta.

Per la sfilata, la sequenza più visionaria del film, il regista fece costruire al Teatro 15 l’immenso salone di un palazzo apostolico, in cui si immagina abbia luogo una parata di moda per religiosi: preti, suore, frati, parroci, presuli, vescovi, cardinali. L’ambiente viene scoperto progressivamente, man mano che la luce avanza, rivelandolo; distinguiamo all’inizio una galleria di secolari ritratti dei principi della chiesa; poi ci appare una sontuosa tribuna di velluti cremisi che, a vista, si anima con una folla di spettatori, di dignitari, di discendenti delle nobili antiche casate romane attorniati dalle loro famiglie. Al centro dell’aula si articola una lunghissima passerella a ferro di cavallo su cui saranno chiamati a sfilare indossatori e modelle.

Il Defilé ecclesiastico è una sorta di sacra rappresentazione che racconta la Chiesa, il Vaticano, la Curia, il sembiante esteriore di quel potere ultramillenario che dell’Urbe è l’impalcatura più segreta; le immagini che ci vengono incontro sembrano generate dalla musica, un’emozione tumultuosa e indimenticabile. Si nutre il sospetto che nella tela sonora di Rota siano rimaste impigliate ben altre verità.

Federico sosteneva, ricamandoci un po’ sopra, che Nino non aveva bisogno di vedere i suoi film per comporne il commento musicale, e in “Roma” ne avevo avuto la più convincente dimostrazione. Il tema che accompagna l’immaginifica sequenza era già pronto indipendentemente dalle riprese; forse per empatia, o telepatia; non so, si poteva supporre che fosse scaturita per osmosi psichica, da un’unica fonte comune ai due artisti. Quale ne fosse l’origine resta un enigma.

E’ tuttavia necessario ricordare che Nino Rota non ‘commenta’ ma ‘inventa’ musicalmente i film; come è stato per La Strada, o per Amarcord, oppure per Casanova. E a ogni incisione a cui ho avuto la buona sorte di assistere me ne ha fornito la riprova.

Comunemente nei film, la colonna musicale svolge una funzione di servizio, serve a sottolineare il pathos di ciò che accade sullo schermo. Spesso contribuisce con soluzioni strumentali a suggerire il ritmo interno dell’azione, come un inseguimento, uno scontro, un brivido di orrore, una suspence. Oppure con svolazzi melodici evoca il sentimento in cui sono immersi i personaggi: il primo incontro d’amore, l’ansia dell’attesa, la passeggiata romantica, il bacio appassionato, la gelosia, l’inganno.

Sequenze e inquadrature scivolano su un contrappunto musicale gergalmente chiamato un “lettino”, che ne sostiene e definisce lo snodo narrativo tramite la coloritura, l’enfasi, l’orchestrazione. Anche nei casi più raffinati, la musica risponde ad esigenze pratiche, elementari.

Fin dai primissimi titoli (Lo Sceicco Bianco, i Vitelloni), i temi musicali dei film di Fellini ci restituiscono l’aspetto non visibile del film, il sembiante nascosto, la sua ombra, la sua anima. Rota non compone musiche da film, bensì traduce il film in musica; il suo accompagnamento non ricorre a effetti di maniera perché la funzione è del tutto diversa, più simile alle ouvertures delle opere liriche che, sin dal primo attacco, trasportano lo spettatore dentro una sintesi espressiva dello spettacolo a cui sta per assistere.

La celebre marcetta di Otto e Mezzo che si sviluppa, si amplia, e tracima inarginabile nel pieno orchestrale, riassume in quel movimento, in quel dilagante crescendo, l’inestricabile intreccio dei sentimenti di tutti i personaggi che si sono affollati fino a quel momento davanti ai nostri occhi.

Tra l’ottobre del 1973 e giugno 1974 Francis F. Coppola girò Il Padrino Parte Seconda, e chiese a Nino Rota di comporre il tema del film, come era già accaduto per il primo episodio della saga. L’anno successivo quel commento musicale vinse il Premio Oscar come “migliore colonna sonora”.

L’occasione gloriosa mi incoraggiò a invitare il compositore a una trasmissione televisiva intitolata “L’ospite delle due”, una specie di prototipo di talkshow che a quel tempo curavo per la RAI. Come secondo ospite era stato chiamato lo scrittore Mario Soldati, con il quale Rota aveva collaborato in vari film quando entrambi, nel primo dopoguerra, lavoravano alla Lux dell’ingegner Riccardo Gualino, la casa cinematografica dove anche Fellini, muovendo i primi passi, aveva incontrato e subito stretto amicizia con il musicista milanese.

Con Rota ci eravamo visti in precedenza alcune volte nella villa di Fregene, in cui Federico e Giulietta erano felici di ospitarlo quando si tratteneva a cena fino a tardi; ma non l’avevo mai frequentato assiduamente come durante la preparazione della trasmissione televisiva. Per approntare la scaletta della puntata andavo a trovarlo nel suo domicilio romano di Piazza delle Coppelle, al piano alto di un elegante palazzo gentilizio. Abitava in un appartamento molto ampio e lo studio era ricolmo all’inverosimile di libri: ve n’erano ovunque, sui tavoli e negli scaffali, sparsi sui mobili e persino impilati sul pavimento. Non sapevo nulla della passione che l’artista nutriva per l’esoterismo, né che fosse uno dei maggiori collezionisti italiani di testi occultisti, avendo rilevato infine l’intera biblioteca del suo amico e sodale Vinci (Vincenzo) Verginelli. Dunque era proprio un iniziato, come aveva presentito Federico fin dall’inizio del loro rapporto professionale!

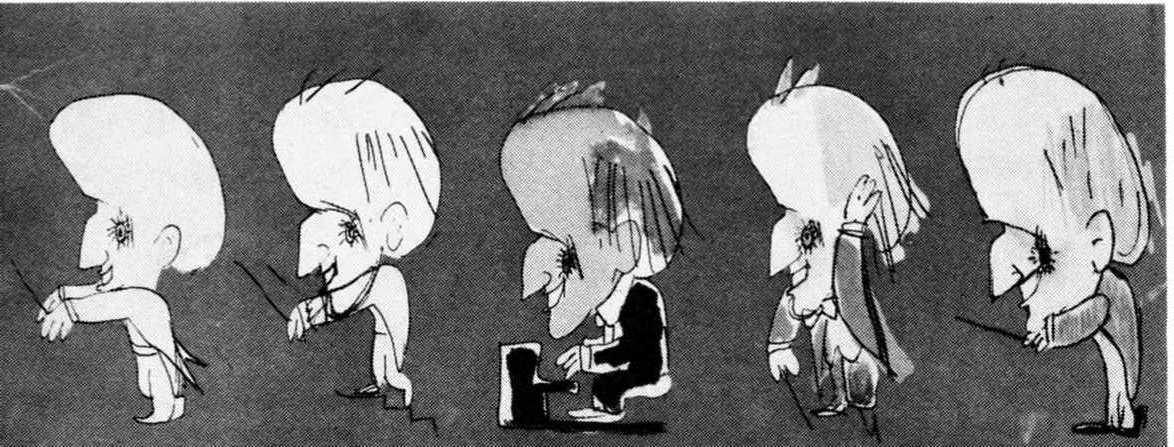

La sua naturale dolcezza, quel presentarsi mite e sorridente, affettuoso ma allo stesso tempo etereo, assente, suggeriva davvero l’impressione di un abitante di un altro pianeta. Anche per l’aspetto singolare della sua testa, con la fronte ampia e il cranio allungato, proprio come i disegnatori di science fiction amano raffigurare gli extraterrestri; e come anche Federico lo ritraeva nelle sue caricature. Una caratteristica somatica particolarmente evidente durante la registrazione nello studio di via Teulada, perché Rota seduto al pianoforte un po’ di traverso, appariva di profilo conversando con Mario Soldati. E inoltre anche il dialogo con il conduttore contribuiva ad accrescere l’aspetto alquanto surreale del personaggio. Luciano Rispoli gli domandava: “Mi risulta che lei a undici anni, avesse già composto un oratorio.” E Rota serafico:

“A undici anni avevo già riempito alcune casse di musica scritta. L’oratorio si riferisce alle Storie dell’Infanzia di San Giovanni Battista…”

“Il suo santo…”

“Sì, il mio nome è Giovanni.”

“E diresse personalmente in Francia la sua composizione?”

“La riorchestrai e la diressi per la grande orchestra di una corale francese.”

A undici anni! Soldati non si era più trattenuto, esplodendo con la consueta irruenza: “Chi ama la musica ama Rota: Rota ‘è’ la musica! E’ fatto di musica ed è la musica.”

Il compositore usciva in quella stagione dal trionfo di Amarcord, il quarto Premio Oscar di Fellini, e la sua musica era diventata al solito la chiave sonora, la lettura ultrafanica di quel capolavoro.

E Soldati, con la voce spezzata dalla commozione, confessava apertamente la sua debolezza, il suo amore per l’amico musicista: “Vorrei essere Federico e non me stesso, per vivere vicino a lui.”

Con Rota da allora non cessammo di frequentarci, fu lui a comporre il breve tema che accompagna alla spinetta le immagini di “E il Casanova di Fellini?”

Quando poi il film Casanova venne realizzato, i temi principali sembrarono davvero sgorgare in sintonia con le immagini da una fonte altrettanto misteriosa di cui Rota soltanto conosceva la sorgente. La musica allude alle favolose scatole meccaniche del Settecento, i carillon, da cui si sprigionavano arie stregate e languorose tipiche delle cadenze e delle armonie di quel secolo libertino. Ma racchiudeva nelle note anche la voce dell’acqua, la trasparenza della laguna, le buie e torbide profondità dei fondali; una sonorità che Fellini desiderava “liquida” e che il compositore, al solito, seppe tradurre con fedeltà assoluta e raffinatissimo talento. Per raggiungere il suo scopo era ricorso persino a uno strumento rarissimo, l’arpe de verre, un set di calici di cristallo che l’esecutore, convocato da Vienna, suonava sfiorandone il bordo sottilissimo con dita inumidite.

“Un suono – scrisse Fellini – che stenta a nascere, come ci mettesse una gran pena, come venisse da un altro mondo; così struggente da farvi venire la pelle d’oca.”

Ma la melodia scritta per il ballo finale sulla laguna ghiacciata di Venezia, in cui l’amatore veneziano (Donald Sutherland) tiene tra le braccia la bambola meccanica, credo rappresenti il grado più alto di una creazione eseguita in un presumibile stato di rapimento; non si spiega in altro modo una risonanza che sembra riaffiorare dall’abisso. D’altro canto in tutto il film, dalla nenia infantile di Pin Penin, alla marcia militare da orda barbarica che scandisce la sequenza di Württemberg, si assiste a un sovrapporsi di citazioni coltissime riunite in un amalgama magnetico, ipnotico.

Dopo Casanova, nel 1979 Nino Rota ebbe ancora il tempo di comporre la colonna musicale di un ultimo capolavoro, Prova d’Orchestra. Il film prendeva ispirazione dal prodigio dell’armonia di cui si sostanzia la musica, per estendere l’ispirata metafora a un discorso universale; e riflettere indirettamente sul caos in cui, dopo l’assassinio di Aldo Moro, sembrava fosse sprofondata l’Italia senza che nessuno riuscisse a ricondurla al senno e all’ordine.

Prova d’Orchestra è un lascito, non solo un apologo; la rappresentazione più alta del teorema in base al quale una disciplina artistica, per quanto basata sulla precisione aritmetica, non potrà mai ubbidire a un totem privo di cervello, come l’imponente metronomo che i rivoltosi issano per sfregio sul podio, al posto del direttore d’orchestra. Il messaggio era tragico e ammonitorio. E come di consueto il tema di Rota, incalzante, febbrile, affannoso, ossessivo, sembrava davvero racchiudere in sé il senso di una corsa all’autodistruzione.

Le “coppelle” che davano il nome alla piazza romana in cui abitava Nino Rota, erano le antiche scodelle scavate nella roccia, i crogiuoli di pietra in cui si fondeva l’oro nella notte dei tempi. La coppa dell’alchimista.

Nel 2013, a venti anni dalla morte di Federico Fellini, in un convegno sul regista organizzato dall’Università di Roma 3, Giovanni Guanti, studioso di esoterismo, parlò nel suo intervento degli incunaboli alchemici di Nino Rota. Forse qualcosa comincia a trapelare.