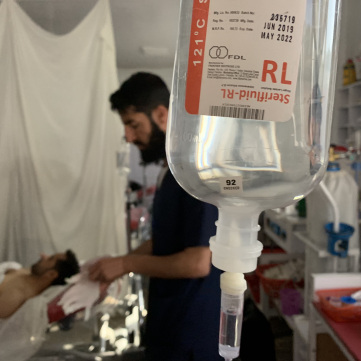

Quando ti fai un graffio e ti esce del sangue, ha l’odore della ruggine. Quando il sangue viene lavato con l’acqua e una spugna dal corpo di un ferito, quando finisce sul pavimento ai piedi delle barelle, quando inzuppa vestiti che si accumulano in un angolo e che nessuno metterà più, in questi casi invece il sangue ha un odore veloce che ti entra nel naso e ti prende alla bocca dello stomaco. Ma a Kabul, come in ogni zona di conflitto, non ha l’odore asettico dei nostri ospedali dove si mescola con i sentori chimici dei disinfettanti e dei farmaci. La sala del pronto soccorso di Emergency, nel quartiere di Shar-e-Now, oggi continuava a ricevere pazienti, vittime dei combattimenti a Ghazni e Logar, vittime dell’attentato nei pressi dell’ambasciata americana nella capitale, vittime dell’attacco a Charikar contro il presidente Ghani.

Mentre il personale di Emergency lavorava, senza sosta, per salvare vite, per rattoppare persone, per rimettere insieme corpi dilaniati dalle schegge, l’odore del sangue riempiva la stanza, senza farsi notare, e diventava l’odore della guerra. Perché, poi, alla fine la guerra è fatta anche di odori: la cordite delle munizioni, il sangue delle vittime, il fetore dei rifiuti, il marcio delle anime, il tanfo di un domani già perduto.

Sono tornato in Afghanistan per la mia testata il Tg3 che mi sta dando così l’occasione di raccontare anche questi odori; di mostrare i volti delle vittime; lo sforzo dei medici (anche italiani); le storie di quelle persone comuni che escono ogni giorno di casa e non sanno se vi faranno ritorno; il dolore dei genitori di Mena Mengal che piangono la figlia morta per fare la giornalista; il coraggio dei cronisti minacciati che devono “scomparire” per togliersi dai guai; la determinazione delle ragazze della pallacanestro; la voglia di far ridere della mascotte vestita da panda nel fast food di fronte al parco; l’amore per l’arte di chi va a a dipingere i tetri muri anti-bomba; la gioia di chi va allo stadio per l’Afghanistan Première League di calcio.

Non sono dettagli superflui questi, il ruolo dell’inviato è cruciale in questi anni di sovrabbondanza dell’informazione perché ci consente di differenziare la narrazione, di uscire dall’omologazione del racconto, rovescio della medaglia delle agenzie internazionali che pur consentono alle redazioni centrali di coprire tutto il globo in tempo reale come nemmeno si poteva immaginare anni fa. Ma soprattutto questi dettagli servono ad “umanizzare” quelli che altrimenti non sarebbero che numeri, le cifre dei morti e dei feriti. Solo così potremmo dire di aver compiuto fino in fondo il nostro dovere di giornalisti, solo così potremmo smontare pregiudizi e preclusioni, solo così potremmo dare il nostro contributo – non opinioni ma fatti e racconti dal campo – a chi decide nel nostro Paese e all’opinione pubblica che quelle decisioni giudica. Il mondo è ormai, sempre più globale, anche il giornalismo deve esserlo.