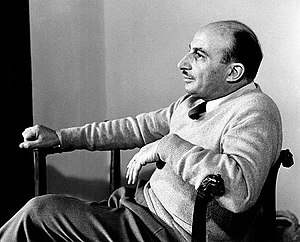

Si è inaugurata l’edizione 2019 del Festival di Napoli diretto da Ruggero Cappuccio con la lettura spettacolo delle poesie di Carlo Bernari, lo scrittore napoletano considerato il precursore e il fondatore del neorealismo con “Tre operai” del 1934 e “Speranzella” del 1949. Il reading di Andrea De Goyzueta sul palco della nuova sede del “Made in Cloister” di Santa Chiara al Formello è stato preceduto dall’introduzione del curatore della rassegna dedicata a letteratura e poesia, lo scrittore e saggista Silvio Perrella, che ha dialogato con Enrico Bernard, drammaturgo e saggista nonché figlio di Carlo Bernari. Pubblichiamo per gentile concessione di Enrico Bernard un’ampia sintesi del suo intervento.

Poesia e neorealismo, sia in letteratura che nel cinema, hanno spesso subito una forzatura da una parte della critica che ha creato una dicotomia fittizia tra forma e contenuto. In effetti la forma “poetica” e/o surreale dei capolavori di Fellini, Zavattini, De Sica o Pasolini ha suscitato il malcontento di alcuni critici che hanno sbattuto il pugno sul tavolo della realtà, del contenutismo sociale e dell’engagement manifestando sospetto per la struttura formalistica e antinaturalistica che sfuggiva alla loro concezione dell’arte in bilico tra due realismi, quello fascista prima e quello socialista poi. La parabola poitico-ideologica di Vittorini ne è il classico esempio.

La reazione dei poeti, mi riferisco ai “giovani” del Gruppo ’63, ma non solo a loro, è subito seguita alle note polemiche sulla morte del neorealismo: non pareva vero ai critici di liberarsi di quegli “scocciatori” di autori neorealisti che non si piegavano ai loro diktat artistici; e non pareva vero, ai giovani poeti frustrati da decenni di trionfi del neorealismo, di scrollarsi di dosso il peso di un minority report nei confronti della generazione precedente, potendo pure contare in qualche caso sulla paterna protezione dell’apparato mediatico e accademico (alcune carriere si sono formate in queste temperie) con lo scopo di mettere alle corde i “vecchi” neorealisti come appunto Bernari, Zavattini, Calvino in letteratura e i registi appena citati. I quali vennero a trovarsi nella scomoda posizione di essere attaccati da tutte le parti, a causa della “poesia della realtà” delle loro opere: una poetica considerata, da un lato, non in riga con gli interessi di partito; oppure, dall’altro obsoleta rispetto alle esigenze di nuove sperimentazioni. Eppoi c’erano in gioco incarichi, nomine, cattedre, collaborazioni a giornali, insomma ballava tutto l’ambaradam della cultura delle due chiese, quella cattolica e quella “di sinistra” (Fellini e De Sica se la videro brutta per La strada e Miracolo Milano, ma ricordiamo che precedentemente anche De Santis chiese l’intervento – mancato, a parte le bonarie parole e la buona volontà – di Togliatti per sottrarsi al linciaggio riservatogli per Riso amaro considerato fuori dalle direttive culturali del PCI. Cosicchè osteggiato dai Comunisti e considerato marxista e come il nemico numero uno dai Cattolici, De Santis subì torti professionali di ogni genere).

Questa situazione ha reso molto difficile l’analisi della vera natura della “poetica del neorealismo”, uno stile a lungo considerato (Maria Corti) “sfuggente come un’anguilla”. In sostanza non si è capito – o non si è voluto capire – che questa “poetica” neorealista nasceva in sinergia con le arti visive e trovava il suo terreno preparatorio nei rapporti con la poesia ermetica – e non solo – dei primi anni Venti del Novecento, con Ungaretti e con gli Ossi di seppia di Montale. La difficoltà di risalire ad un momento ben definito di contatto tra poesia e narrativa, tra cinema e letteratura ha fatto del resto finora sfumare la possibilità di un’analisi utile a fissare una data ed un evento particolare, il big bang neorealista.

Ora la raccolta completa della produzione poetica di uno dei precursori del neorealismo (Rivista di Studi Italiani, diretta da Anthony Verna), Carlo Bernari, permette finalmente di risalire ad un frammento poetico del 1927 dello scrittore napoletano, in cui vengono a depositarsi, quasi come in un rito di assimilazione delle principali esperienze liriche del tempo in funzione di una rappresentazione critica, soggettiva della realtà, le “ragioni del cuore” (Fellini) della “poetica” neorealista.

Carlo Bernari si considerava a tutti gli effetti uno scrittore “scomodo”. Un termine che usava spesso, soprattutto nei confronti di quella parte della critica che tentava di “ingabbiarlo per pigrizia intellettuale” – uso ancora una sua espressione – in un genere o in uno stile. Considerato e “catalogato” – anche qui ricorro alle sue parole – come un narratore neorealista, “perchè torna comodo ridurre il neorealismo nella categoria dell’engagement”, si divertiva a scompigliare le carte, a fornire falsi attestati, testimonianze depistanti, a produrre opere mai in linea con la precedente: più che conferme e ripetizioni, l’officina dello scrittore ha prodotto per quasi settant’anni novità a getto continuo. “Quando credono di avermi incastrato”, questa la frase che lo scrittore andava ripetendo e che riporto per conoscenza diretta, “ecco che gli scombussolo i piani saltando da un genere all’altro o inventando uno stile nuovo, spiazzandoli insomma”.

Tutto ciò trova conferma in alcuni versi della poesia Ultima lezione che rivelano lo spirito iconoclasta e ribelle che fin dalla prima gioventù, fu espulso da tutte le scuole del Regno per uno scherzo ad un professore, aveva condizionato la sua esistenza: uno spirito che, come ammette in questa breve confessione, egli da “professore” non potrebbe esimersi dall’istigare nei suoi allievi ipotetici:

E se un giorno dovesse capitarti

una sorte così insegneresti

a disimparare piuttosto,

a disobbedire, a dispiacere,

specialmente ai maestri

….

i veri professsori sguazzano

nel sapone delle grandi verità

di cui ungono il palo solo

per vederti sgocciolare….

Questi versi fanno subito pensare all’incipit degli Ossi di seppia di Montale dove c’è una dura presa di posizione contreo quei “poeti accademici” che usano parole vuote, astruse. Va comunque da sè che l’intenzione di Bernari di scombussolare i piani del critico non deriva da un atteggiamento snob, che sarebbe molto lontano dal carattere e dall’umanità dello scrittore, bensì corrisponde al desiderio di una continua sperimentazione. Ne è prova la genesi del suo capolavoro giovanile Tre operai pubblicato nel 1934, ma frutto di una lunga gestazione e di ripetute metamorfosi, tanto che si può parlare di un work in progress. Il romanzo in realtà viene iniziato da Bernari, non ancora diciottenne, nel 1927, ma doveva essere una storia del movimento operaio a Napoli. Subisce poi una trasformazione letteraria tra il 1928 e il 1929 con la stesura del protoromanzo Tempo passatoche nel 1930 diviene opera di impostazione neoverista col titolo Gli stracci. Quindi vede la luce con una nuova stesura che darà vita al genere neorealista pubblicato nel 1934 ma finito già nel 1932. Bernari nel giro di un lustro o poco più, dal 1927 al 1932, passa dunque dal saggio storico di orientamento marxista al racconto neoverista per poi esordire con l’opera che fu definita da Remo Cantoni “incunabolo del neorealismo”.

La data del 1927 è quindi cruciale perchè segna il confluire negli interessi del giovane Bernari di due vocazioni distinte: da un lato l’ispirazione poetica testimoniata dal Frammento 1927 uno dei suoi primi componimenti lirici, dall’altro l’inizio della sua frenetica – una frenesia che definirà “furore” nella Nota 1965 a Tre operai – attività di “ricerca di materiali” per il saggio storico. Un’opera che, alla fine del processo di “adattamento” alla struttura letteraria, risulterà tra i romanzi fondamentali del Novecento italiano. Sgombriamo subito il campo dal sospetto di casualità: non si tratta di una semplice coincidenza temporale, anzi vedremo come l’attività poetica del giovane scrittore influisce fin dal 1927 – e continuerà ad essere presente in tutta la narrativa bernariana nell’arco di sessant’anni – sull’elaborazione di una forma letteraria nuova, il neorealismo.

Non sempre attenta a questi passaggi e sinergie – peraltro comuni a molti autori del tempo – la critica ha accettato senza sollevare dubbi le depistanti provocazioni di Bernari che, fingendo di accomodarsi e adattarsi alla sua attività di narratore come “primo mestiere”, allontanava da sè il sospetto di un’invasione di campo in altri generi letterari, la poesia appunto. Poesie che egli definì, nel titolo della volume edito da Scheiwiller del 1977, come “cose”: 26 cose in versi s’intitola infatti la raccolta delle poesie di Bernari nella prestigiosa collana “All’insegna del pesce d’oro”. E per motivare la scelta di assegnare un “basso profilo” alla sua attività poetica, Bernari definisce con modestia un po’ falsa, forse più per portare a spasso il lettore e confondere maliziosamente le acque, i suoi versi come “lontananze ispirative, le intermittenze in forma di poesia; quelle pause cioè più o meno brevi nel mio lavoro di narratore e di saggista”. Quanto brevi è presto detto da Bernari stesso che prosegue:

L’arco di un cinquantennio – prosegue Bernari – che corre all’incirca tra il Frammento 1927 e Una notte qualunque (del ’75) è troppo ampio rispetto all’esiguità dei testi salvati; ma in esso convergono solamente quei versi che, per affinità tematica, come per unità di orientamenti e di stile, riuscissero a convivere; tralasciando la gran parte di “cose” disperse per le stampe, talora in maniera approssimativa, talora contraddittoria.

Non si tratta però di un’attività poetica “ad intermittenza”, nè di “pause più o meno brevi”, ma di un lavoro di preparazione tematico, stilistico, inconscio e impulsivo che scorre parallelamente al suo “lavoro di narratore o di saggista”. Il Bernari poeta sembra infatti utilizzare lo spunto lirico per accendere le scintille, il fuoco e la rabbia interiore tipica dell’esaltazione e dell’ebbrezza, di cui indubbiamente necessita lo scrittore per il suo lavoro “razionale”: per alimentare insomma la fiamma delle passioni, senza la quale non c’è letteratura ma tuttalpiù giornalismo o saggistica. Il fine ultimo di questa sinergia poesia-narrativa e quello di riuscire a sviluppare una “poetica” capace di trasformare un contenuto reale, storico-sociale, in una forma propriamente letteraria e fantastica. Così nella prefazione della raccolta Scheiwiller del 1977 Bernari deve ammettere, al di là di ogni istrionismo autoriale, che la selezione “non rappresenta dunqueil meglio, in senso aulico o antologico, ma solo ciò che mira a rappresentare nel modo più persuasivo quel segreto rapporto che mai s’interrompe fra creazione e meditazione, fra poesia e ragione”.

A questo punto s’impone una ripartenza da parte della critica: al di là dell’analisi delle influenze, echi, richiami, ritorni e citazioni di atmosfere e modelli preesistenti, va chiarito in quale misura le poesie di Bernari, soprattutto nella fase giovanile del Frammento 1927, comincino ad interagire con la vocazione letteraria dello scrittore in piena formazione ideologica e stilistica. È del tutto evidente che le orecchie del diciottenne Bernari (classe 1909) fossero particolarmente attente alle voci poetiche del tempo, in particolare Ungaretti e Montale: gli originali confronti letterari di Matteo D’Ambrosio[1] tra le prime liriche giovanili di Bernari e le rime dell’affermato Ungaretti o del Montale degli Ossi di seppia possono infatti aiutarci a spiegare come in pochi anni, tra il 1926 e il 1932, la poesia entri nel processo di trasformazione dell’originario progetto saggistico della storia della classe operaia a Napoli che si traasforma nel protoromanzo verista; ed infine dà alla luce luce il definitivo capolavoro neorealista Tre operai. Un romanzo che dunque impone una “poetica” nuovo nel rapporto tra letteratura e realtà, tra forma e contenuto.

Naturalmente sono ovvie le influenze tra vari generi letterari e delle arti visive in particolare, le quali assumono dalla seconda metà degli anni Venti una funzione centrale nell’evoluzione della forma e dello stile; meno ovvia è la peculiare sinergia tra poesia e saggio storico da cui scaturisce l’incunabolo neorealista di Tre operai. Di conseguenza, se si vuole individuare ed isolare il primo germe di una maturazione letteraria, il primo anello di congiunzione tra la narrativa verista, la poetica degli ermetisti del primo quarto del Novecento e la letteratura protonerealista che si rivela tra la fine degli Anni Venti e primi Anni Trenta con Alvaro, Moravia e Bernari, allora il Frammento 1927 va considerato come uno dei principali reagenti di questo composto[2] neorealista.

Che cosa accomuna dunque la stagione delle foglie morte con Tre operai; e quale sarà il trait d’union tra le liriche ungarettiane del 1918-19 e il romanzo neorealista del 1928-1932 di Bernari? Innanzitutto va sottolineato che il periodo storico del romanzo, che si svolge a cavallo della Prima Guerra mondiale, tra il 1912 e il 1921, abbraccia un arco di tempo in cui si colloca la tragedia esistenziale del primo conflitto mondiale su cui si incentra la prima fase lirica di Ungaretti. Ma è proprio questa “tragedia esistenziale” a pesare nell’animo del protagonista del romanzo di Bernari, il giovane Teodoro, che torna dal fronte sempre più spaesato, in bilico come una foglia: si porta dentro le sue drammatiche impressioni di guerra minimizzandole in poche battute, lasciando la disperazione al “non detto”, come tra parentesi, chiusa ermeticamente nel fondo oscuro della coscienza. Così alla leggerezza da salotto con cui Maria cerca di stuzzicare una reazione, Teodoro risponde scrollandosi “le foglie” dalle spalle:

– Volete vedere che ora Teodoro – dice Maria con la sua più naturale spensieratezza – ci racconta tutto quello che ha fatto in questi anni? –

– Io? – s’affretta a dire Teodoro, e , rammentandosi di quella sua maledetta faccia da bambino, arrossisce, e portandosi una mano al petto ripete: – Io? Gesù! E che vi credete che ho fatto di straordinario?… Un po’ di guerra? E chi è che non l’ha fatta?

Ha ragione Matteo D’Ambrosio a definire “ungarettiani” i versi del Frammento 1927 del giovane Bernari: proprio grazie ad essi possiamo individuare il punto esatto in cui la sensibilità poetica, derivata dall’ermetismo, si innesta sulla forma narrativa con cui lo scrittore napoletano comincia a manipolare il saggio storico marxista in funzione di narrativa neorealista.

Frammento 1927

Vittoria, dici? E stringi

il pugno fremente.

Aprilo, adesso, e cosa scorgi

dentro?

Una ragnatela pallida,

più pallida quanto più

la stringi,

di linee e rughe

e di interstizi

che dicono chi sei,

quanto sei vivo;

e, come gli altri, morto.

La poesia del giovane Bernari che si ispira ad Ungaretti prolunga la sua ombra sul protagonista del romanzo neorealista Tre operai: si tratta infatti degli stessi sentimenti, pensieri, delusioni esistenziali e storiche che Teodoro, giovane soldato reduce della prima guerra mondiale, si porta dentro come un inconfessabile fardello interiore, un peso che lo rede d’improvviso politicamente indifferente, e cinico sentimentalmente: una foglia morta appunto. Ecco dunque che le “lontane intermittenze” poetiche di Bernari fungono da scintille di un fuoco che arde sotto la cenere: qui si annida l’anima poetica del neorealismo che visivamente viene raccolta vent’anni dopo, nel secondo dopoguerra, dal cinema neorealista di De Sica-Zavattini, di Fellini, di Pasolini. Non è un caso del resto se i film di questi registi definiti neorealisti vengano spesso indicati ad esempio di una “poesia del reale”: infatti, da Miracolo a Milano a La strada, da Ladri di biciclette a Uccellacci Uccellini, la realtà, i contenuti sociali e politici, vengono resi “leggeri” (Italo Calvino è un altro classico esempio del discorso) dalla poesia: una miscela che è, sì, visiva e letteraria, ma anche, e Bernari è il primo tassello di questo esperimento, poetica.

Certamente può suscitare qualche perplessità il fatto che si parta da un frammento, quel Frammento 1927 inserito da Bernari nella sua raccolta poetica del 1977 come incipit, per spiegare la storia letteraria e le tematiche di quasi un secolo, oltretutto complesso come quello che ci precede: fondare una montagna, il Novecento, su un sassolino, su un frammento di roccia dello spirito, più che far gridare all’impresa titanica può suscitare grida d’allarme per i pericoli di crolli. Tuttavia, seguendo l’analisi di Matteo D’Ambrosio sul giovane Bernari del 1926-27 che fa proprie alcune esperienze ermetiche, in particolare Ungaretti, il quale ad un certo punto sembra rifarsi a sua volta al più giovane scrittore napoletano in una sorta di spontanee sinergie (ed amicizia personale, non va dimenticato), allora diventa meno arrischiata la teoria secondo la quale la poesia, ormai matura della generazione ungarettiana e montaliana, crei un corto circuito con la più giovane – ma solo di qualche anno – covata di narratori. Mi riferisco in particolare a Corrado Alvaro e Bernari, che riescono a riformattare poeticamente i loro contenuti, le vicende dei contadini dell’Aspromonte o dei giovani disoccupati della Napoli dei primi anni del secolo, in una nuova forma che Calvino non esiterebbe a definire “leggera”. E che questa sia una traccia da seguire, lo dimostra anche l’evoluzione della poetica ermetica di Montale che nell’ultima fase della sua attività chiude il ciclo della sua opera con un riconoscimento che potremmo definire “neorealista” sulla poeticità – oltre che politicità – del reale. Non c’è bisogno di spendere molte parole per dimostrare che l’ermetismo stesso non rappresenta ovviamente una “fuga dalla realtà” o una “chiusura”, ma un modo di porsi critico dell’artista di fronte – anche se in contrasto – al mondo. Proprio come vuole la “nuova” ottica neorealista. Una Weltanschauung rivolta alla vita ma attenta al cuore che Bernari persegue poi nella sua attività di sceneggiatore, anch’essa frutto del necessario incastro ed equilibrio tra poesia e narrazione. Bernari è ben conscio di questa esigenza poetica che dalla letteratura va trasferita nel cinema neorealista: per questo cerca una linea “ideologica” e un programma di lavoro per la stesura della sceneggiatura di Cristo si è fermato ad Eboli che lo scrittore napoletano rielabora dalla precedente versione incompiuta dell’amico poeta Rocco Scotellaro.

Entro questo doppio arco narrativo, visto dall’uno e dall’altro lato, vanno inseriti gli episodi che portano alla scoperta della magia e dell’erotismo, dei filtri d’amore e di morte, come degli intrighi e dei sospetti che sono alla base dei rapporti sociali di quella minuscola società e che formano la sostanza di quest’opera, documento d’inestimabile valore, non scevro di struggente poesia.

Ecco dunque emergere nel progetto di Bernari, dopo lo sfondo politico, dopo l’analisi etnologica, dopo lo studio delle forme delle “credenze” popolari, degli usi e dei costumi, l’elemento di maggior fascino dell’opera, ossia “la struggente poesia di quel documento d’inestimabile valore” cui rende giustizia nella sceneggiatura con una serie di immagini, di sequenze ampiamente dettagliate, come si può constatare dalla lettura attenta del trattamento.

Il riconoscimento di un valore poetico-evocativo, ancorchè politico-letterario, è determinante per Bernari. Lo scrittore napoletano infatti si convince dell’impossibilità di “andare oltre”, tradire il romanzo per agevolare il linguaggio cinematografico, proprio perchè l’opera di Levi non abbisogna di tale operazione di “riduzione”:

Persuasi dell’impossibilità di restituire con parole diverse (sottolineato nell’originale, ndr) – cioè non più col linguaggio di Levi e non ancora col linguaggio schiettamente cinematografico – ciò che forma la sostanza di questo libro, senza tradirne i significati poetici e documentari, si è preferito evitare il rischio di sottoporre, con un’operazione letteraria l’umana avventura ad una riduzione di valore, disponendo liberamente gli episodi salienti del libro in una struttura aperta tale da giustificare le possibili trascrizioni spettacolari.

Queste considerazioni, queste linee guida dettate da Bernari, non passarono inosservate al nuovo pool di sceneggiatori ingaggiati dalla Rai. Tant’è che oltre al regista Rosi si aggiunsero due grandi scrittori, già cosceneggiatori di Uomini contro, il narratore Raffaele La Capria e il poeta sceneggiatore Tonino Guerra, espertissimi e ispiratissimi proprio nei delicati rapporti tra arte visiva, letteratura e la “struggente poesia” di cui parla Bernari. Il quale in una lettera a Zavattini degli anni Cinquanta riferisce di voler scrivere un saggio, è bene ricordarlo, dal titolo emblematico Vento e poesia nel neorealismo italiano.

Sulla linea del rapporto tra poesia e narrativa nell’esperienza di Bernari si è pur mossa, comunque, una parte della critica, come ad esempio Mario Lunetta e Rocco Capozzi. Entrambi gli studiosi individuano infatti una stretta correlazione tra la poesia Napule è tutta rampe e due libri diversi ma fortemente correlati di Bernari, i saggi di Napoli silenzio e grida e il romanzo Il giorno degli assassinii.

Scrive Capozzi:Gli ultimi versi di questa poesia… sembrano annunciare lo sfondo di Il giorno degli assassinii, nel quale Bernari, senza mai indicare direttamente Napoli ne fa sentire di più la presenza. I versi racchiudono già la realtà denunciata dal detto “Ogni mattino ha il suo assassino” che, come si vedrà nel romanzo, allude alla violenza e al disordine che regna, incontrollato e incontrollabile, nella città.

Matteo D’Ambrosio sottolinea, non del tutto a ragione in questo caso, quella che pare, ad uno sguardo superficiale, una contraddizione tra i due critici: in una intervista Bernari spiega il suo modo di trasformare la realtà in finzione letteraria, un procedimento che prevede la raccolta di materiali, l’analisi e la rielaborazione poetica:

Non basta prendere un pezzo della realtà e descriverlo; ma devi sapere prima in quale direzione va ad incanalarsi questo pezzo della realtà che descriverai. E da qui che comincia l’operazione di raccolta dei materiali. Poi c’è un periodo di lunga sedimentazione. Occorre lasciare che questi materiali si depositino per un certo periodo di tempo… è una cernita per salvare l’utile dall’inutile, il ciarpame dalle cose invece che hanno un contenuto poetico; ma che principalmente rispondano a quel disegno che è all’origine dell’opera ed è proprio il farsi dell’opera letteraria.

Il “contenuto poetico” dei materiali selezionati porta lo scrittore a contemplare nell’intervista una riflessione sulla funzione della poesia: La stessa poesia, per quanto breve, molto più breve di un’opera narrativa, ha bisogno di questa estrinsecazione, diciamo complessa, in cui intervengono vari fattori, da quelli ambientali, a quelli morali e a volte fattori politici.

L’apparente contraddizione notata, non del tutto a ragione, da D’Ambrosio nella doppia lettura da parte dei critici Lunetta e Capozzi della poesia Napoli è tutta rampe in funzione di una raccolta di saggi su Napoli e del romanzo thriller ambientato nella città partenopea, si risolve quindi nella conferma dell’assunto da cui siamo partiti: la poesia serve al narratore per trasferire i materiali foniti dalla realtà in un più ampio contesto narrativo e formale di finzione letteraria. Si tratta in breve dello stesso meccanismo creativo di cui parlavamo a proposito delle prime poesie di Bernari in rapporto alla sua ricerca di materiali per un saggio storico di stampo marxista: una sinergia poetica-realtà da cui scaturirà, ne è in un certo senso il manifesto dialettico, il concetto stesso del neorealismo.

Prefando l’opera completa del poeta napoletano Ferdinando Russo Bernari individua il filone “realista” della poesia napoletana d’inizio secolo in contrapposizione alla poesia lirica di Di Giacomo:

Si immagini perciò una corda le cui cime siano tenute, l’una dal Di Giacomo (…) e il Russo all’apice oposto. Nel contrapporsi di finestre che luccicano di sole e di luna ai fondaci oscuri e maleodoranti; nel gioco di persiane aperte e chiuse dall’amore a contrasto con l’amaro spettacolo offerto dalla strada, con le miserie e le violenze della malavita e della camorra, si sa già da quale parte va collocato il Di Giacomo e da quale il Russo.

Evidentemente la poesia del Russo, insieme al verso teatrale di Raffaele Viviani rappresentano l’impasto, il vero incunabolo neorealista della seconda metà degli anni Venti cui Bernari attinge per la sua visione “poetica” della realtà sociale, la sua “poetica neorealista” che poi diventerà – tramite altri rivoli della sua attività, ad esempio quella di sceneggiatore con Zavattini, Germi, Loy, De Santis – il maggiore affluente della “nouvelle vaugue” dei cinema neorealista.

La scoperta nell’archivio di Bernari di un taccuino di appunti di poesie, molte delle quali trascritte a mano in bella copia, nonchè di brevi liriche scritte di getto sui frotespizi di alcuni libri della sua biblioteca conferma in ultima analisi la sensazione di una tensione sinergica tra poesia, rappresentazione della realtà e finzione letteraria. Si tratta di un piano di passaggi formali in cui interviene anche la raffigurazione visiva, la scrittura cinematografica neorealista che si fa poesia del reale, che rientra senz’altro nel campo delle “intermittenze” di cui parla Bernari; subito dopo però sviando con l’accenno alle “pause” del suo lavoro di narratore. In realtà la poesia bernariana non rappresenta il prodotto di queste “pause”, ma interviene in un preciso processo di formattazione – per usare un termine di moda – della realtà sul piano dell’elaborazione creativa, il tutto alla ricerca di un equilibrio tra forma e contenuto, tra impegno e fantasia.

Se comunque si afferma che la narrativa di Bernari della fine degli anni Venti nasce dalle intermittenze, dalle “contaminazioni” – come usa dire oggi per significare le sinergie tra forme e generi letterari, con la poesia, o meglio dall’incontro della poesia con la saggistica -; e se, ancora, la particolare forma narrativa che si rivela con Tre operai funge da incunabolo della poetica neorealista che nel giro di due decenni influenzerà le arti visive, allora questa affermazione dovrebbe essere corroborata da una serie di rapporti, di collaborazioni e scambi tra il Bernari narratore, seneggiatore e saggista, ma anche poeta a tempo limitato, e alcuni importanti esponenti della poesia italiana del Novecento.

[1] Cfr. Matteo D’Ambrosio, L’attività poetica di Carlo Bernari, dall’avanguardia agli anni Settanta, sta in Nord e Sud, pp. 62-72, nr. 6, Napoli, 2000.

[2] La testimonianza di Carlo Bernari nella Nota 65 a Tre operai è indispensabile ed emblematica:

“Quando […] Carlo Bo mi chiese se accettavo qualche responsabilità nell’affermazione del neorealismo italiano, risposi che l’accettavo volentieri a patto di poter prendere “per mano coloro che mi furono più vicini in quegli anni e presentarmi alla ribalta in loro compagnia” (virgolettato di Bernari che si autocita testualmente, ndr.). Non mentivo, aggiustavo e scorciavo i tempi tra un prima e un dopo, in cui avrei dovuto collocare, proprio al fine di sentirmi meno solo, Verga, Svevo, Tozzi, Borgese (del Rubè), prima ancora di Moravia, di Alvaro, di Silone, per restringermi ai libri di narrativa immediatamente precedenti aTre operai. “

Carlo Bernari Nota 65 a Tre operai , cit., p. 153.