“La Maistra ricamava insieme a Paolina, una ragazza di Delianova a diciott’anni, fidanzata, controvoglia di sua madre, con un autista senza automobile; era bella come un fiore e calda come una cagna in caldo. Parlava sempre d’amore, sempre di maschi… «Dov’eri? In Chiesa? Ti sei divertito oggi?»”. Chiede la ragazza a Nannuzzo, che non ha “ancora iniziato lo sviluppo” ed è al primo anno di seminario. Stando bocca a bocca gli morde l’orecchio, lo bacia, lo stringe frenetica, lo butta sul letto: “Mi mise le mani sotto, mi sbottonò, mi tirò fuori la fiora, che già era in posizione e, ansimando spaventosamente, se la ficcò (già era senza mutande, preparatissima) e mi s’adagiò sopra. Ansimava, ansimava, ansimava! Ad un certo punto spense di botto l’ansimare e mi sussurrò all’orecchio: «Te ne esce?» «Sì», risposi io. «Ufsss!» risucchiò tra i denti, spaventata. «Allora mi avvisi quando ti viene?» «Sì», risposi con un filo di voce. Anch’io la strinsi e la baciai con furore di vecchia fame. Ohimé! Di nuovo avevo perduto il sole della grazia.”

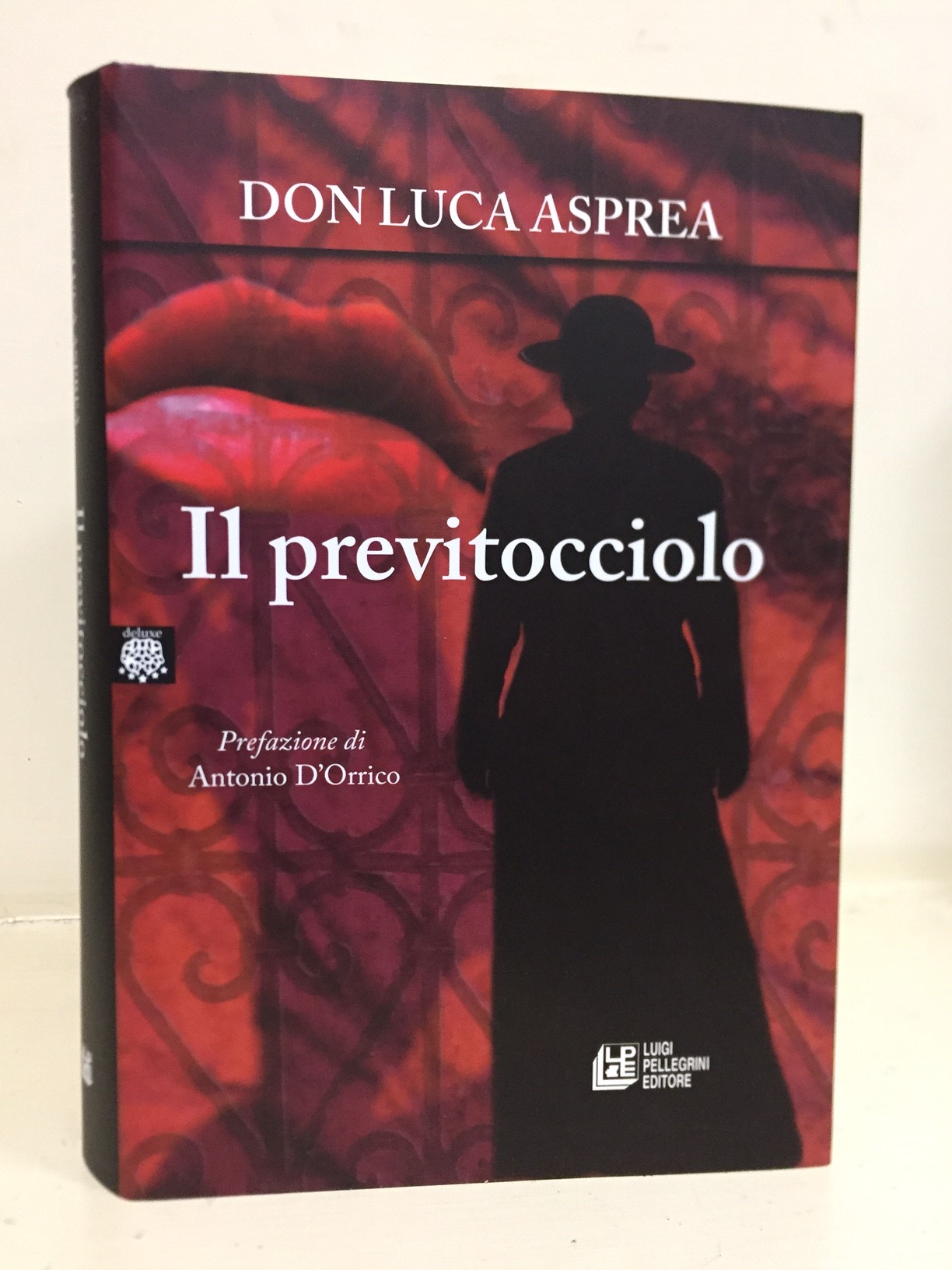

Don Luca Asprea, nome d’arte di Carmine Ragno, nato a Oppido Mamertina nel 1923, racconta la sua vita in un romanzo intitolato Il Previtocciolo che uscì nel 1971da Feltrinelli seminando scandalo in un’Italia ancora democristiana e bigotta, tanto da sparire presto di circolazione. In una avvincente introduzione Antonio D’Orrico racconta attraverso ricordi personali come accadde che il libro dello scrittore calabrese, scomparso a Roma nel 2005, riuscì a trovare la strada della pubblicazione. Questo capolavoro unico nel panorama nazionale, adesso torna alla luce grazie a Luigi Pellegrini Editore di Cosenza, in una elegante veste rilegata a soli 16, 99 euro, ed è la lettura più travolgente che un frequentatore di librerie possa sperare, al cui confronto qualsiasi altra proposta editoriale apparirà scialba e artificiosa.

Don Luca Asprea parla di un’Italia miserabile, quasi primitiva, ferina, che non esiste più neppure nel profondo Sud, ma in compenso è rimasta ben salda dentro di noi, è la nostra impronta arcaica, è il nostro retaggio incancellabile, il groviglio di radici da cui proveniamo. La sua è una turgida saga familiare che ci viene tramandata da un talento straripante, allo stesso tempo spontaneo e sapientissimo, capace di esprimersi in uno stile che evade da ogni canone consueto e che a ogni riga si consustanzia in sangue e carne di chi legge. La storia si compone di 61 capitoli per un totale di 357 pagine, con l’aggiunta di un glossarietto finale e la riproposta della prefazione firmata a suo tempo da Franco Cordero, uno degli ingegni più luminosi del nostro panorama letterario.

Il Previtocciolo – che vuol dire chierichetto ma anche seminarista – contiene all’interno del grande affresco narrativo una dirompente ossessione per il sesso che procede di pari passo con la vocazione al sacerdozio, non meno tormentata e inestinguibile. Nella fusione tra queste due combustioni apparentemente contrastanti e inconciliabili, le pagine si arroventano a temperature da altoforno, che al giorno d’oggi non sarebbero neppure inconcepibili, soffocate tra il politically correct e l’omologazione culturale.

La pulsione incontrastabile di Don Luca Asprea attraversa l’intero racconto in ogni suo ambito – privato, antropologico, domestico – riferendo di una educazione sentimentale precocissima in un contesto umano ancora pressoché tribale, feroce, intriso di antichissima civiltà mediterranea che affonda nel paganesimo, nell’animismo e nel mito. La femmina, la sua palpitante emanazione, il richiamo oscuro che esercita quale creatura primigenia alla confluenza tra cultura e natura, è la sostanza ribollente del romanzo; da essa si irradia ogni altra realtà, prendono vita i personaggi di un universo a sé, ben definito e riconoscibile, che solo per brevi tratti viene a combaciare con il grande flusso della Storia.

La narrazione si apre con la descrizione di Oppido Mamertina, a venti chilometri dal Golfo di Gioia Tauro, terra fertilissima di ulivi giganteschi, piante ciclopiche che possono dare ciascuna anche un quintale di olio. Il paese, sopravvissuto ai cataclismi e alle successive distruzioni dei terremoti, è “formato dai ruderi caotici della cattedrale, del seminario e dello scomunicato e diroccato palazzaccio del Grillo” e altri fatiscenti edifici settecenteschi che incutono timore e curiosità ai bambini; i quali, appena possono, di intrufolano fra le macerie delle nobili dimore in cerca di chissà quali favoleggiati tesori. Fuori da quelle mura scheletrite, si estende abbagliante “il bel cielo d’estate, lontano e indifferente, garrulo di rondini in amore”. Sempre ritorna amore, ovunque, in qualsiasi forma: quel bisogno imperioso, arcano, ipnotizzante che domina ogni creatura vivente, rendendola arresa e schiava.

Oltre quei ruderi l’abitato è un informe cumulo di catapecchie putride addossate l’una a l’altra, dove “gli abitanti di una baracca sentivano tutto e, se volevano, vedevano tutto quello che nell’altra si faceva”. In questa affollata promiscuità in cui “il corpo non solo mangia, lavora e dorme, ma deve fare all’amore e, al momento giusto (…), deve defecare e orinare”, capita per esempio che nella famiglia Piciàro, sette in un vano, la figlia dodicenne si svegli di notte sentendo gemere la mamma e grida: “«Padre, padre, la mamma ‘inguscìja!» «Dormi e lasciala fottere!» rispose il padre incazzato”.

“Uno dei principali inconvenienti delle baracche già sconnesse era quello di lasciar vedere attraverso le fessure molti segreti”. Rocco, più grandicello del protagonista che non ha compiuto sei anni, trascina con sé l’amico a spiare il ‘colombello’ della figlia di Ciccio Strunso che s’è appena maritata: “Glielo dobbiamo vedere, glielo vedremo!” Alle dieci, quando termina la festa, appostati tra le assi spiano lo sposino che con versi scurrili inizia la sua bella ai segreti di Venere; e i bambini la guardano immagati: “Oh fanciulla nuda! Si alzava, si sdraiava, ridendo felice e respingendo vezzosa, agognata, gli assalti di lui. Che mammelle bianche, erte! I capezzoli, due fragole rosa su due palloncini di neve! Fra gli inguini, peli neri! Quel nero lucido di seta, fra le cosce bianche”… Rocco cerca di riscuotere Nuzzarello: “T’u vitti?” Ma lui non riesce a staccarsi, tiene “l’occhio fisso al pube della sposina, la quale, dopo aver respinto il caprone con una mano, con l’altra si asciugava”.

L’oggetto del desiderio diventerà un chiodo fisso, una brama insaziabile, da soddisfare a ogni costo e in ogni modo, già dalla primissima infanzia.

Annina, la figliastra di Nunziata, “era sedicenne già emancipata, bruno pallida e con due labbra carnose e rosse come un garofano”. Si stringe al petto il protagonista che ha tre anni e mezzo e non porta niente sotto la camiciola, lo coccola, lo vezzeggia: “Mi afferrava e mi sollevava in alto facendomi sedere sul suo seno gonfio e ardito”. “Annina come tutte quelle della sua età quando hanno un maschietto tra le braccia, ridendo quasi isterica (…) mi prendeva il membro con tutte le palline, se lo metteva in bocca e succhiava ridendo e schiamazzando. Anch’io ridevo felice e sentivo un gusto soave a contatto con la sua lingua; e il membro mi si addrizzava duro duro”…

A dispetto della nascita travagliata – la madre se l’aspettava cieco o menomato a causa di una malattia venerea che presto l’avrebbe divorata a morte, lei così bella e forte – Nuzzarello è riarso da un fuoco inestinguibile per l’altro sesso. Già all’asilo infantile prova i primi fulminanti turbamenti. Suor Antonietta che accompagna gli scolaretti al gabinetto spiega che quella cosa con cui i bambini fanno la pipì si chiama fiora, mentre quella delle bambine si chiama palombello, “e non dovevano né guardarseli né toccarseli”. Una vera istigazione a peccare senza posa in preda a furiose fantasie: “Lisa mi metteva un braccio al collo e, contraendo gli occhi in modo espressivo e malizioso, mi sussurrava: «Anche l’Angiolello ha la fiora di fuori!»”

A meno di sei anni il futuro previtocciolo viene sorpreso in un androne con la coetanea Sarinella, che Nunziata la mezzana gli prometteva per ‘zita’. “Un giorno di luglio, verso le tre del pomeriggio, la strade silenziose…” insieme fanno la pipì guardandosi a vicenda. Lui ce l’ha già “dura, dritta e testeggiante verso il cielo”; la bambina si scioglie di languore e “beata negli occhi curiosi, m’impugnò la fiora con la manina morbida e paffuta…” Per paura di essere scoperti, chiudono il portone: “Sarinella prese con la mano la fiora dura e infuocata e se la ficcò”. A quel contatto geme ridendo con lamenti sommessi: “Fu tanta la dolcezza che provai che, nel più bello, comandai a Sarinella: «Bàsami!». E le preme forte la bocca sulle labbra “aperte a garofano”.

L’impresa viene risaputa, le ragazze della Maistra, la capo sarta, ebbre di mille commenti indecenti se lo mangiano di baci. Ma ciò che più attrae il maschietto è il comportamento di Nuzza, una fanciulla sedicenne di famiglia ricca, la più distinta di tutte. Una mattina la bella Nuzza “che adoravo in silenzio perché la sua signorilità mi intimidiva” lo chiama dal balcone per offrirgli delle albicocche tiene in mano e sta sbocconcellando. Quando ce l’ha davanti lo “stringe tra le gambe con la mano delle albicocche sul culo e l’altra alle spalle: quindi mi baciò in un modo che mi parve anch’esso strano: le tremavano le gambe, le tremava la boccuccia, incespicava a parlare”. Poi se lo tira dietro in una cameretta dov’era un letto e una macchina da cucire. Lo fa sedere “sulle sue ginocchia nude e bianche”, gli palpa la fiora che “assolutamente contro il mio volere era diventata dura dura e tesa”. Lo stringe sempre più forte fra le cosce: “e premendo con la destra il mio culetto mi domandò: «Ti piace?». «Sì». risposi fatto più ardito, ma sempre un po’ pauroso”. La ragazza come forsennata, con gli zigomi accesi e gli occhi lucidi, si scopre tutta allargando le cosce: “«Guarda! Sarinella ce l’ha così?» «Qui ci sono i «peli», risposi abbassando gli occhi. E lei, ridendo un sorriso che sembrava l’affogasse, mi prese la manina e se la ficcò nel palombello, strofinandolo velocemente con essa. Quindi contorcendosi, stirando le gambe, e risucchiando aria tra i denti con le labbra semi aperte quasi per spasimo, mi prese la fiora e se la ficcò nel palombello”. (…) Mi baciava in bocca gemendo più e più volte queste parole che mi sembravano tanto strane: «Ahimé! Perché non hai anche tu sedici anni! Perché non hai sedici anni!» E risucchiando aria col muso a culo di gallina, mi stritolava tra le ginocchia”.

Il lettore giudicherà da sé quante altre volte avrà incontrato un simile virtuosismo nella letteratura italiana, o una comparabile carica di erotismo. E siamo appena a un quinto del romanzo; molto ancora verrà rivelato prima che il futuro scrittore raggiunga l’adolescenza, quando l’irriducibile vocazione religiosa si impadronirà di lui, conducendolo tra le stanze tetre e maleolenti del seminario Né serviranno a salvarlo dalle tentazioni la tonaca e la disciplina, a cui le femmine irrideranno con leggerezza.

Nel frattempo, tra una girandola di interminabili avventure amorose con tutte le bambine e poi le ragazze del paese, abbiamo conosciuto la sua famiglia. Il nonno, “un gigantino dai muscoli d’acciaio”, che “si sentiva più santo di quei cornuti dei preti che «amano Dio e fottono il prossimo ingannando l’uno e l’altro». Un uomo monumentale “alto uno e novanta: il viso color tuorlo d’uovo, nell’estate rame fiammante”, il quale aveva costruito con la forza dei muscoli, pezzo a pezzo, la piccola fortuna della sua discendenza e sosteneva con un adagio popolare che “L’uomo senza moglie/è mezzo morto;/l’uomo senza denaro/è tutto morto!”. Alta e robusta è la madre, “di bellezza molto rara. Violenta e impetuosa come il terribile torrente di Bajasca presso cui era nata e cresciuta, aveva spirito aggressivo e combattivo come una legione di Mamertini”. Poi c’è il padre, riverito in paese, il quale era tornato dall’America portando con sé un alone di misterioso potere (forse affiliato alla società onorata): “com’era bello, il mio Babbo! Alto, giovane, ben composto, un vestito bianco bellissimo, che a nessuno avevo visto indossare, nemmeno lo zio Lalo che vestiva alla De Pinedo”. Ma il padre era di nuovo ripartito “per altre inquietudini che l’avevano costretto a riparare a New York una seconda volta”. Sullo sfondo un’Italia priva di contorni, con il fascismo in lontananza, l’improvviso irrompere della guerra, e lo sfollamento dei civili nelle campagne, dove per disposizione del Vescovo si rifugiano anche i giovani seminaristi… La dimensione agreste che abbiamo imparato a riconoscere come universo panico, il regno di Bromio che scuote il cuore e le membra.

Tota è una ragazzetta di tredici anni, coetanea del protagonista, che col “culo a puntone spulciava uliva fra l’erba nuova”. Bella di una bellezza forestiera velata di malinconia, “i capelli d’oro pettinati con trascuratezza, occhioni azzurro chiari, bocca bella, grandetta, dalle labbra lievemente accentuate”. Nannuzzo la guarda con fame, semidisteso a terra: “Nuda, tutta nuda era! Il suo piccione sembrava un bocciolo di rosa in una valletta candida. Le toccai il piccione”… La ragazza si risente, resiste, lo caccia. “Le tempie mi botteggiavano di desiderio, capii che quel «Vattene!» era l’assenso”. “Malo diavolo! Guarda questo diavolo tentatore”, protesta lei con un broncio grazioso. Io ero già con la ravanella di fuori ed ella fece presto ad alzarsi quell’unico palmo di stoffa leggera che le nascondeva il piccione. Era poco più alta di me: due dita, credo. E glielo infilai con una facilità e con una comodità, che mai avevo conosciute. Mentre forzavo, si lamentava sul serio, soffriva: «Basta!» mi pregava. «Basta!» Ma nessuno dei due riesce a fermarsi: “Per la prima volta in vita mia, in un momento di ebbrezza intensissima, dolcissima… in un rapimento tenerissimo, celeste, sentii che si distaccava dal mio membro infuocato e si riversava nelle viscere della fanciulla che mi avvinghiava… qualcosa… un umore… un liquido. E come?! E perché?! …mi domandavo fra me, stringendo più forte la fanciulla”.

Un passaggio degno di un novelliere del Trecento, o forse dell’Aretino, ma anche di un disegno licenzioso di Giulio Romano. Questo formidabile volume brulicante di vita sfugge a qualsiasi riassunto di comodo, impossibile riferirne adeguatamente, va solo letto, e al più presto, per capire quali tesori d’arte può celare il nostro Paese non solo nei musei, ma anche tra le pieghe più in ombra della sua letteratura. Il Previtocciolo è un dono inestimabile, un’esperienza senza precedenti, la propiziatoria esplosione pirotecnica con cui aprire l’anno.

E’ un poema arcaico, che rifluisce dentro l’alveo levigato della nostra epoca postmoderna. E’ un reperto archeologico dai poteri occulti, è il ribollire dell’inconscio collettivo e allo stesso tempo un documento storico prezioso che mette in scena una condizione umana di estrema indigenza, di accanita lotta per sopravvivere, delle quali s’è persa ormai memoria. Il linguaggio rigoglioso che intreccia sullo stesso piano i dialettismi e l’italiano colto, perfino a tratti petrarchesco, rispecchia mirabilmente il travaglio sopportato dal nostro Paese per partorire la propria laboriosa identità.