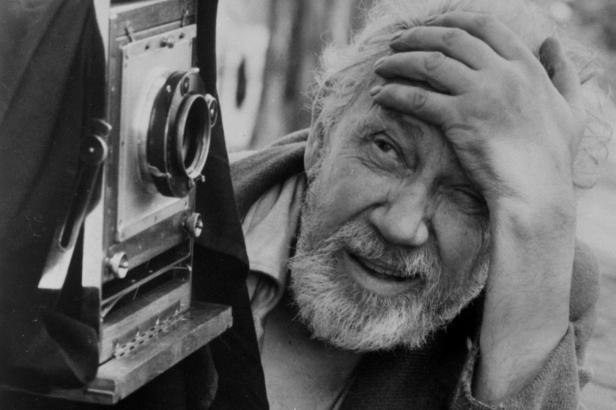

Fotografo intimista e sperimentatore degli inizi del secolo scorso, Josef Sudek era un uomo minuto, privo del braccio destro a causa di una granata che lo aveva colpito durante la Prima guerra mondiale; era un solitario con una visione poetica della realtà, nonostante tutte le avversità che dovette affrontare. A suo modo era anche un anticonformista, insofferente alla disciplina e con un suo particolare senso dell’humor. “La guerra ha spappolato il mio braccio”, scriveva a 20 anni, “certo è stato un dramma, dopo i primi terribili momenti, alla fine mi sono consolato pensando che poteva anche andare peggio; avrei potuto perdere la testa”.

Era nato nel 1896 a Kolin, in Boemia, all’epoca provincia dell’Impero austro-ungarico, dove già nel 1911 iniziò a fotografare il piccolo mondo circostante: “Volevo raccontare la vita degli oggetti, rappresentare i misteri delle cose, rivelarne i lati nascosti e tutto ciò che corrispondeva al romanticismo del mio carattere”. Una vita intera dedicata all’arte della fotografia, attraverso i due conflitti mondiali e all’ombra di due regimi devastanti, è stata ricostruita in una selezione di 150 opere (dal 1920 al 1976, anno della sua morte), grazie ad una straordinaria mostra, “Josef Sudek. Il mondo alla mia finestra”, allestita dal museo parigino di fotografia e arte contemporanea Jeu de Paume, nella suggestiva cornice dei giardini delle Tuileries.

E’ la sua “Praga magica”, la città dove visse gran parte della sua esistenza, la protagonista del suo immaginario di immateriale leggerezza. Un mondo che gli appare appena sfiorato dalla tragedia della Storia, intatto nel suo fascino d’improvvise illuminazioni e penombre inafferrabili alla luce dei lampioni. Fra visionari scenari e fantasticherie indefinite il suo obiettivo catturava con meticolosa pazienza tutte le alchimie fantasmagoriche invisibili agli occhi dei più.

La sua arte nel rendere straordinaria la normalità, svelandone il fascino sublime in un susseguirsi di energia vitale, lui la definiva con la modestia dei grandi: “un bel mestiere che richiede una certa dose di gusto, ma che non è arte perché dipende da cose che esistono indipendentemente da lei”. Ma se l’arte è possibilità di captare i frammenti impercettibili dell’universo, di connettere il passato con il presente, rammentandoci che siamo fatti con la stessa materia dei sogni, allora sfogliare il suo album di foto ci solleva un po’ dalla pesantezza di un mondo dove la gentilezza è ormai diventata una chimera e l’armonia un ricordo perso nel frastuono. Nelle immagini soffuse di chiaro-scuri in perfetto equilibrio, segnate dal trascorrere del tempo, ogni dettaglio è ritagliato con rigore pittorico; il banale si adorna d’infinito e di introspezione; materia e spirito si riuniscono e ci regalano momenti d’intimità profonda. Il percorso espositivo, attraverso sezioni cronologiche comprensive delle sue tematiche, oltre a farci scoprire il microcosmo ovattato di Sudek, ci offre uno scorcio storico sulle inquietudini che hanno attraversato il secolo scorso. E’ tangibile la lacerazione spirituale di un’epoca e di un’identità, quella della Mittleuropa, scossa nelle sue fondamenta, avviata all’instabilità, alla frantumazione e ad uno smarrimento inarrestabile, verso un futuro d’incertezza e un finale tragico.

Questa angoscia restava tuttavia fuori dall’obiettivo dell’artista, che con lentezza percorreva abitualmente ogni angolo di Praga con la sua pesante camera fotografica, ingobbito dal peso del cavalletto sulla spalla sinistra ma sollevato dal suo bagaglio di immaginazione creativa. Le architetture medievali e barocche, ripiegate nei loro secolari misteri, appaiono folgorate da raggi di luce, catturati per sempre dalla sua fotocamera “30×40”: “Voglio mostrare i riflessi esatti della luce che la camera oscura ha captato”, diceva, “far vedere tutto il lirismo che vi si nasconde”.

La “Cattedrale gotica di San Vito”, slanciata verso il cielo, è fotografata dall’interno del campanile con effetti pittorici: una scia luminosa penetra fra le navate, donandole maestosa vitalità e sfumature grigio-seppia, che ne definiscono i volumi tridimensionali. Sudek è affascinato dalle panoramiche di vasto respiro: le piazze, gli argini della Moldava, i ponti che la sovrastano, il Castello e i parchi, spogliati dall’autunno e rivestiti dalla neve in inverno. Quando ancora la tecnologia non lo permetteva, creava effetti da grandangolo nelle sue stampe con un’abile sovrapposizione di sequenze. La finezza della grana non è per lui fondamentale, lo sono invece le gradazioni tonali e l’esperienza soggettiva della realtà, l’attimo fatato in cui la luce disegna le sue percezioni e le rende concrete.

Le immagini appaiono degli enigmi in attesa di essere sciolti. Nella “Via di Praga” un tram che avanza al di là di un arco divide in due lo spazio fotografico e sembra uscire da un cono d’ombra verso la luce, mentre una figura femminile cammina sul lastricato in primo piano, lasciando intuire forse una storia di solitudine, appena sfiorata. Tutto si tramuta in racconto nelle sue foto, un “teatro delle ombre” rischiarato dal bagliore delle candele: “Non mi piace ciò che è geometrico, spigoloso, troppo definito: amo la vita degli oggetti, che non hanno la certezza semplicistica del tutto già detto. Do grande importanza all’istinto. Non lo si deve sottovalutare. Verso il tramonto, quando scende il silenzio, mi metto a fotografare”. La folgorante immediatezza delle sue istantanee, dietro un’apparente semplicità, nasconde tutta la complessità di un pensiero nobile che non ha bisogno di manifestazioni eclatanti per disvelarsi.

Un foglio di carta velina accartocciato assume la forma di una peonia nella sperimentazione compositiva, “Labirinto sulla mia scrivania”, in un casuale disordine che isola il fiore al centro della scena, lasciando lo sguardo perdersi nelle sue pieghe. Le “Rose nel bicchiere” sul davanzale dello studio sono radiose, le trasparenze dell’acqua creano un tremolio argenteo: simboli di vita negli anni bui della guerra, come ad allontanare il dolore insostenibile della morte. “Amo raccontare storie sulla vita degli oggetti inanimati, che quando tutti dormono prendono vita”.

Le sue “Nature morte” sottintendono una riflessione interiore nell’assemblare su un tavolo, calici di cristallo, bottiglie, pezzi di pane, uova e frutta: riflessi di quotidianità, con una plasticità ed una dimensione evocativa, che ricordano Cézanne. Ali scolpite di angeli creano una cornice barocca e una trama immaginifica intorno al “Nudo femminile” in controluce.

Nella serie “Il mondo alla mia finestra”, che dà il titolo alla mostra, i rivoli di pioggia appannano i vetri dell’abitazione-atelier nell’appartata via Ujeza, a ridosso del quartiere Malà Strana, e tratteggiano un’alchimia sentimentale, una sorta di armonia parallela e scambievole fra i vissuti privati ed il mondo oltre la siepe. Nel cortile antistante, un piccolo giardino lo collega alla realtà esterna e gli permette di fissare sulla pellicola il respiro del vento soffiare tra gli alberi al crepuscolo.

Nei suoi lavori, alle delicate sfumature dei grigi si contrappone la densità dei neri, intagliata da lievi spiragli di luminosità che creano suggestioni oniriche. Sono sufficienti piccoli bagliori, per far percepire note di esistenza, sensazioni di illusioni perdute scolpite nel marmo. Nelle sue furtive passeggiate notturne, durante l’occupazione nazista, coglieva in questo modo la bellezza dei monumenti dormienti. La luce eterea è sostenuta dall’ombra per avvolgere di magia e vigore le statue, “Giganti addormentati”, immerse in un’aurea impalpabile tra sacro e profano. La Praga “simbolista” della grande letteratura del Novecento traspare con un’intuizione del tutto personale nelle foto. Un’audace angolazione può restituire vitalità a un corpo femminile di marmo spezzato; la testa di una “Madonna danneggiata” su un lato ritrova la sua integrità diventando rifugio materno per nidi di uccelli: si eleva a metafora di pietà, a deposito di memorie senza tempo, lasciando l’illusione che un riparo lo si possa trovare ovunque.