“Non sono un artista, non sono un creativo, sono semplicemente un fotografo.” Mette subito in chiaro Gianni Berengo Gardin che all’inaugurazione della sua personale al Palaexpo di Roma, arriva con la fedele Leika in spalla, come se fosse incaricato di un reportage. E infatti all’inizio dell’incontro, quando i giornalisti gli si assiepano intorno a semiciclo, rivolge l’obiettivo ai suoi colleghi accolto da un improvviso crepitio di flash. Si sta ricreando spontaneamente quel gioco di riflessi di un suo celebre scatto, “Venezia, 1960. In vaporetto”, dove una figura di schiena sembra attraversata da una finestra nella quale è inquadrato un secondo passeggero intento a leggere il giornale: come in un dipinto surrealista di Magritte.

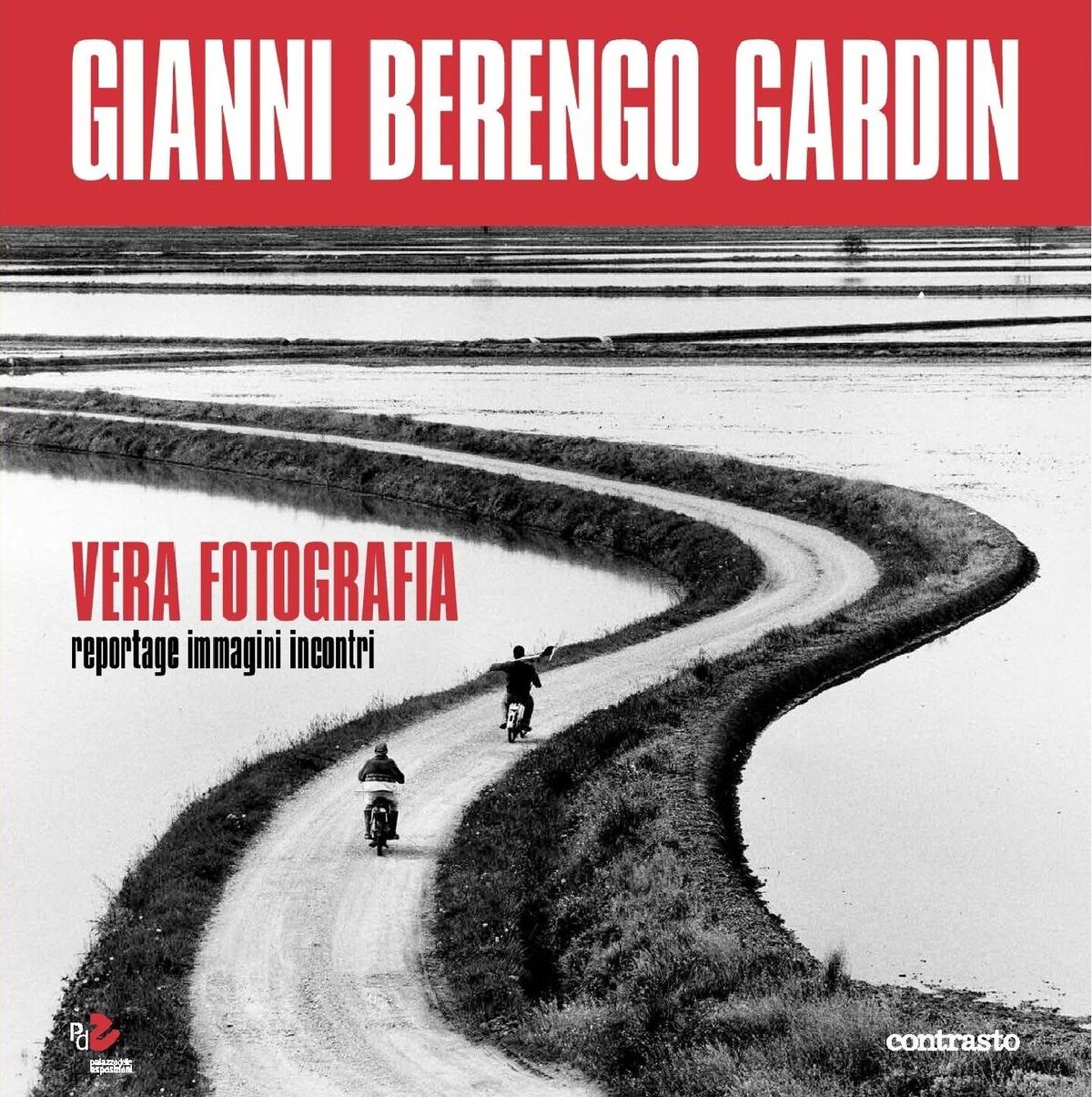

E’ sorridente Berengo Gardin e un po’ incredulo soprattutto per i numerosi personaggi ben noti che hanno voluto accompagnare con un proprio commento una sua immagine a scelta: da Renzo Piano a Carlo Verdone, da Domenico De Masi a Marco Bellocchio, da Sebastião Salgado e Mimmo Paladino. “Capisco Gregotti, che essendo mio amico non poteva fare a meno, ma non mi sarei mai aspettato questa attenzione da parte di altri che non pensavo neppure mi conoscessero: sono lusingatissimo.” Un’affermazione che pronunciata dall’autore di duecentocinquanta libri di fotografia – scritto per esteso fa ancora più impressione – oltre a trecento mostre personali fra Londra, Parigi, Montreal, New York, riscalda il cuore e apre i polmoni in un paese assediato dai Capitan Fracassa. Lui è proprio l’opposto di tutto ciò che ci affligge nella nostra epoca; possiede l’aspetto, la sobrietà, l’essenzialità di un monaco, asciutto, ancora elastico alla soglia di 86 anni, sincero senza essere mai saccente. Così simile nell’aspetto alle fotografie in bianco e nero da cui non intende distaccarsi. “Nasco col cinema in bianco e nero, con la fotografia in bianco e nero. Sono abituato a vedere e a costruirmi immagini in bianco e nero. Un fotografo, come uno scrittore, ha il suo stile e va avanti con quello.” Il colore, dice, distrae l’attenzione: “Vedete quella ragazza col giubbino rosso? Se la fotografo a colori, tutti guarderanno il giubbino invece del suo viso”. E le fotocamere digitali? “Realizzano fotografie con i numeri, mentre la pellicola è plastica”. Aggiunge: “E poi non fatevi ingannare, le memorie digitali conservano immagini che spariscono al massimo in otto anni. Il mio lavoro è per l’archivio.” Di che ampiezza? “Ho schedato un milione e mezzo di negativi: il vero valore dei miei libri si vedrà fra cinquanta o cento anni quando qualcuno dirà: «Guarda com’erano questi italiani. Questa gente che non esiste più, queste case, questo lavoro». Ne sono molto fiero e lo dico senza falsa modestia. E’ una mia ambizione; non solo un desiderio, ma proprio il mio scopo: lasciare un documento della nostra epoca.” E il Photoshop? “E’ una manipolazione, un imbroglio, una truffa, sono immagini taroccate, buone per le fotomodelle, o per togliere gli anni alle attrici”. Ecco così spiegato perché tutte le sue stampe portino sul retro un timbro: VERA FOTOGRAFIA. Che è ora anche il titolo della mostra declinata in 13 sezioni: Venezia, Milano, Il mondo del lavoro, Manicomi, Zingari, La protesta, Il racconto dell’Italia, Ritratti, Figure in primo piano, La casa e il mondo, Dai paesaggi alle Grandi Navi. Sono 360 scatti che si ‘srotolano’ – per usare un’espressione della curatrici Alessandra Mammì e Alessandra Mauro – lungo le pareti delle sei vaste aule principali del piano nobile del palazzo di via Nazionale: “Uno spazio imponente…” Osserva il festeggiato guardandosi intorno vagamente intimidito. La sua è una narrazione che abbraccia sessanta anni di vita preminentemente italiana, dalle prime stampe del 1954, quando Berengo inizia a collaborare per “Il Mondo” di Mario Pannunzio, fino alle fotografie dei transatlantici da crociera che solcano i canali di Venezia come minacciosi, mastodontici Leviatani da incubo. La mostra, che sollevò sdegno e clamore, fu ospitata nel 2015 nel Negozio Olivetti di Carlo Scarpa a Piazza San Marco, dove affluirono studenti da tutto il mondo. “Devo essere riconoscente al sindaco (Luigi Brugnaro) – spiega Berengo – che avendomi negato all’ultimo momento la sede del Palazzo Ducale, scatenò la curiosità della stampa internazionale donando all’iniziativa le prime pagine dei giornali e una visibilità planetaria.”

Circostanza inconsueta, dal momento che lo sguardo del fotografo ligure è incline preferibilmente al sussurro piuttosto che al grido. La sua è una poesia intima, silenziosa, riflessiva, spesso celata nel flusso indistinguibile della quotidianità. E’ un occhio ‘neorealista’, improntato al gusto della stagione in cui si è formato, ma già sul nascere affrancato dalla pura descrizione in favore di emozioni intime, pittoriche, simboliche. Le fotografie più note al grande pubblico – non per questo necessariamente le più amate dall’autore – sono i due amanti che si baciano sotto le arcate delle Procuratie Vecchie, o la coppia dentro un’auto inglese scoperta che sosta isolata davanti al mare di Normandia, sotto un cielo burrascoso. Oppure sono le testimonianze di una umanità dolente e difficilmente ‘visibile’: gli internati degli ospedali psichiatrici prima della chiusura di Basaglia, gli accampamenti degli zingari, i bambini che giocano per strada; o al contrario le immagini liriche di Venezia, la donna in ‘campo lunghissimo’ che corre dentro lo svolazzo dei piccioni. Ci sono gli operai in ordine sparso all’entrata della fabbrica, che malinconicamente rievocano per contrasto, sottolinea De Masi, “Il Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo, il dissolversi di quella marcia compatta come una muraglia.

Paragonabili ad attacchi sinfonici sono gli scorci delle fabbriche, dei cantieri, delle città; le strade serpeggianti in mezzo alle campagne del sud, i paesi nebbiosi della bassa, Cesare Zavattini in bicicletta nella piazza di Luzzara. Uomini come paesaggi, paesaggi come esseri umani.

“Usavo e uso la Leica con grandangolo perché riesce a raccontare di più, a catturare la persona e insieme il suo ambiente. Anche nelle foto industriali che ho fatto per Ansaldo, IBM o Olivetti non fotografavo mai il prodotto finito ma le linee di montaggio, le storie dei lavoratori, la vita quotidiana di quegli operai che mi hanno insegnato molto.”

Al Palazzo delle Esposizioni è di scena l’Italia che sta sbiadendo nella nostra memoria, l’identità che la rassegna ci aiuta a non dimenticare. Il fotografo che voleva essere giornalista, rilancia al visitatore notizie di prima mano, inconfondibili, dal suo inesausto mondo di visioni:

“Mi rendo conto di aver avuto un certo successo professionalmente proprio perché fotografo ancora con lo spirito e la passione del dilettante. La passione mi fa lavorare notte e giorno, sabato e domenica, sempre. Non prendo quasi mai vacanze; le mie vacanze sono fotografare”.