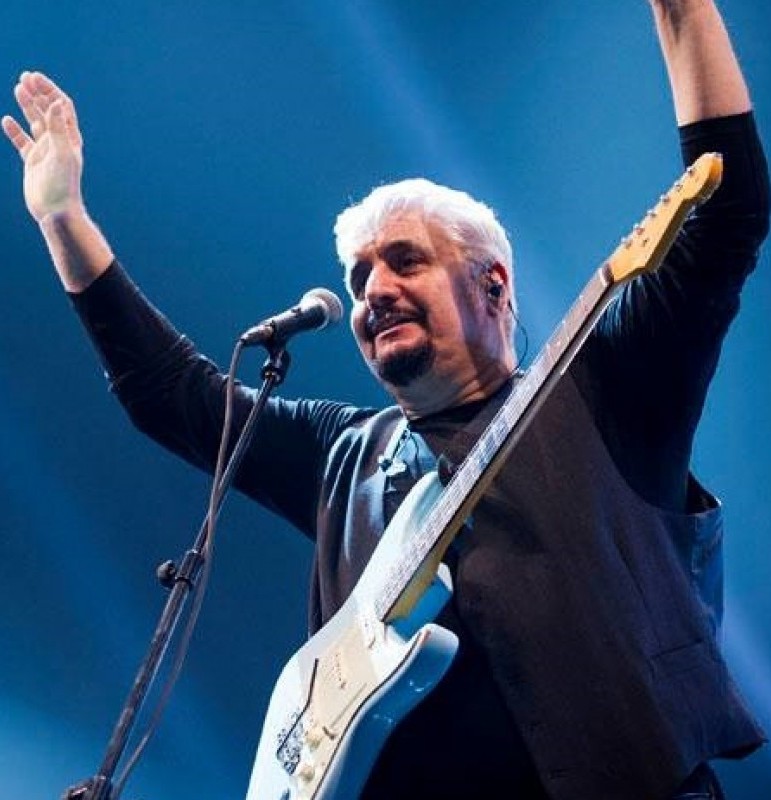

Un anno senza Pino Daniele è anche un anno ancora e sempre con la sua musica, ascoltando la quale mi tornano in mente le tante interviste che ho avuto la fortuna di fargli. Ricordo la prima, alla fine degli anni Settanta, per la Rai del Friuli Venezia Giulia, in occasione di un suo concerto a Gorizia. Mi ero preparato tante domande “intelligenti”, per non sfigurare dinanzi a colui che stava spazzando via l’immagine oleografica, da cartolina, stile “mandolino pizza e ammore”, che aveva contraddistinto fino ad allora la Napoli della canzone. Lui mi rispose con semplicità, spiazzandomi: “Sai, a mmè me piace sunà…”. Concetto ripreso in musica, di lì a poco, nel classico “A me me piace ‘o blues” (dall’album “Nero a metà”, uscito nel 1980, uno dei suoi dischi capolavoro).

Eravamo ragazzi. Ed era un’epoca magica e irripetibile in cui tutto sembrava possibile. Volevamo cambiare il mondo e ci siamo limitati a cambiare la musica, forse il costume, liberandoci dai suoni che ci giravano attorno e sapevano di stanze chiuse, vecchie, dall’aria stantia, che avevano bisogno soltanto di qualcuno che spalancasse le finestre.

Pino Daniele è stato uno di questi. Ci ha liberato da una napoletanità vecchia. Nel corso degli anni ha pescato nel blues e nel jazz, ha inseguito l’Africa e l’Oriente e a un certo punto persino i canti gregoriani. Per un periodo ha smesso di cantare in quell’anglonapoletano che è stato il suo miglior marchio di fabbrica. Ma in fondo è rimasto l’ex scugnizzo nato in un sottoscala di Vico foglie a Santa Chiara, primo di sei figli, cresciuto da due zie per i problemi economici dei suoi genitori. Guaglione cresciuto per strada, in mezzo alla camorra e alla povertà, cui il grande amore per la musica ha salvato la vita. Almeno fino a quando il suo debole cuore gli ha presentato il conto.

Una trentina d’anni dopo, l’ultima delle tante interviste per il quotidiano Il Piccolo. In occasione di un concerto a Trieste, in piazza dell’Unità, d’estate. Per quel tour aveva richiamato con sé i vecchi compagni delle origini: da James Senese a Tony Esposito, da Tullio De Piscopo a Rino Zurzolo. Mi disse fra l’altro: «Trent’anni di musica mi hanno portato a esplorare i suoni e le culture dei tanti paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dall’Africa al Medio Oriente. Ma a un certo punto mi è tornata la voglia di raccontare al pubblico la mia storia musicale sin dalle origini. Che ne so, sarà stata la nostalgia per le atmosfere, i suoni, se vuoi anche le speranze di allora».

E poi, quasi in una sorta di testamento civile: «Da ragazzo ne ho viste di tutti i colori. Posso dire che la musica mi ha salvato la vita. Napoli è avvolta da quel grande cancro che è la camorra, dipende come buona parte del Sud da un vero e proprio contropotere che si chiama criminalità organizzata. Ma l’emergenza Napoli è l’emergenza Italia, un Paese in cui non si ha più fiducia nelle istituzioni, troppo vecchie e lontane dalla gente».

Ancora: «La rinascita deve partire dalla scuola, dalla comunicazione, dall’informazione, dalla cultura, magari da internet. Napoli e tutto il Sud devono uscire da una mentalità che per decenni è stata come una pesante zavorra. È necessaria una collaborazione con lo Stato, con le istituzioni. Bisogna far vedere ai ragazzi, sin da giovani, che esiste un’alternativa nella legalità».

E infine: «C’è un lungo lavoro da fare, sarà un percorso lungo. Ma alcuni segnali ci sono, in tutto il Sud, proprio sul fronte della legalità. La speranza come sempre sono le giovani generazioni, che si stanno finalmente rendendo conto che questa situazione non può andare avanti. E che le alternative sono possibili».

Insomma, a Pino Daniele piaceva suonare. Ma sapeva guardare e leggere le cose della vita e del nostro Paese ben al di là delle corde della sua chitarra. E meglio di tanti nostri politici.