di Elena Paparelli*

“Gli esami – dice Edoardo de Filippo – non finiscono mai“. Ma – aggiunge amaroRoberto Gervaso – “non finiscono mai nemmeno le raccomandazioni“. Che, con buona pace del diritto allo studio e della meritocrazia, via via che si cresce, si cominciano a salutare con un’alzata di spalle, considerandole quasi una male endemico e inevitabile della nostra società.

È per questo che sul tema formazione non bisogna mai allentare la presa, perché l’Università – da luogo di valorizzazione delle competenze e della serietà di un percorso universitario – non si trasformi nell’incubatrice supremo di frustrazioni, che poi ci si porta con sé anche nel mondo del lavoro.

Quanto è sentito e difeso oggi il diritto allo studio? E la laurea è davvero un investimento sbagliato, un pezzo di carta non necessario alla costruzione di un soddisfacente percorso professionale? Quanti ancora ci puntano, considerandola un valido strumento di mobilità sociale?

Lo abbiamo chiesto al professor Antonio Banfi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo e fra i fondatori dell’Associazione Roars. Con lui abbiamo cercato di fare il punto sul diritto allo studio e sullo stato di salute della ricerca in Italia e in Europa.

Per quali Paesi è ancora valido l’obiettivo europeo stabilito in Horizon 2020, quello cioè di raggiungere il 40% di laureati entro il 2020? Quali sono le esperienze più virtuose cui guardare?

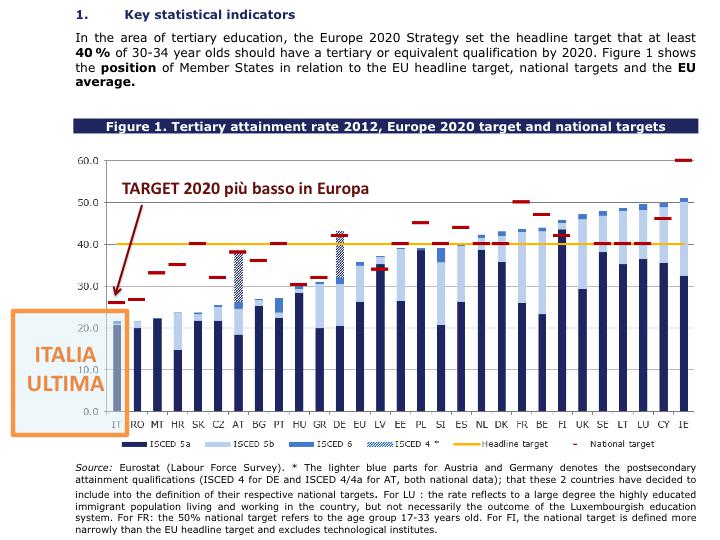

Nel suo complesso, l’UE punta a raggiungere almeno il 40% di laureati. Come si può vedere dalla tabella riportata di seguito, otto nazioni hanno un target superiore al 40%. L’Italia, al contrario, non solo è tra le dieci nazioni il cui target è inferiore al 40%, ma presenta il target più basso dell’intera UE: 26-27%, partendo dal 21,7% del 2012. Un target decisamente meno ambizioso di quello di altri Paesi come Malta (MT), Croazia (HR) e Slovacchia (SK), il cui dato di partenza supera di poco quello italiano. Per avere un raffronto internazionale, vale la pena di consultare le statistiche Eurostat. Nel 2000, l’Italia pur essendo già nelle ultime posizioni, con il suo 11,6% aveva una percentuale di laureati superiore a quella di Portogallo (11,3%), Slovacchia (10,6%), Romania (8,9%) e Malta (7,4%). Il distacco dalla media EU27 (22,4%) era di 10.8 punti percentuali. Tredici anni dopo, nel 2011, pur essendo salita al 22.4%, l’Italia è scivolata in ultima posizione e il distacco rispetto alla media EU27 (37,0%) è salito a 14,6 punti percentali. D’altronde, nel decennio 2000-2010, l’Italia è stata l’unica nazione europea la cui spesa (in termini reali) per l’istruzione non è cresciuta (fonte:Funding of Education in Europe The Impact of the Economic Crisis).

L’Università italiana sembra molto distante dall’essere un’Università europeista. Il Paese investe appena l’1,0% del proprio PIL nel sistema universitario contro una media UE dell’1,5% e una media OCSE dell’1,6%. Non è vero, dunque, che l’Università italiana – come si sente spesso dire – costa troppo rispetto alla media europea?

C’è un senso importante in cui è vero che l’Università costa troppo rispetto alla media europea, ma non è quello che viene suggerito dai molti politici che vi hanno visto solamente un capitolo di spesa su cui risparmiare. L’Università italiana costa troppo agli studenti: dopo Regno Unito e Olanda, l’Italia è terza in Europa per costo delle tasse universitarie. Negli ultimi anni, questa cifra è aumentata costantemente presumibilmente per compensare la riduzione dei finanziamenti pubblici, e i Governi che si sono succeduti non hanno mosso un dito per invertire la rotta.

Anzi, il Governo Monti ha dato la sua benedizione a questo trend innalzando il tetto alla contribuzione studentesca e, quel che è peggio, legando l’allocazione dei punti organico (anche) al gettito delle tasse universitarie: in parole povere, se gli atenei vogliono assumere i giovani ricercatori, sono incentivati ad aumentare le tasse agli studenti.

Un sistema che volesse essere inclusivo dovrebbe fare l’esatto contrario: garantire più assunzioni a quegli atenei che abbassano le tasse favorendo così l’accesso anche ai meno abbienti.

Negli ultimi anni si è verificato un aumento del contributo richiesto ai privati, tipicamente sotto forma di incrementi delle tasse universitarie. L’aumento della percentuale di spesa privata, vede, infatti l’Italia in quarta posizione. Nella parte sinistra del grafico, il balzo, superiore a 40 punti, compiuto dal Regno Unito è spiegato dalla riforma Cameron che ha innalzato in maniera brusca le tasse universitarie fino a 9.000 sterline.

È giustificato a suo avviso il calo degli studenti che godono di una borsa di studio scesi in soli due anni dall’86% al 69% degli aventi diritto?

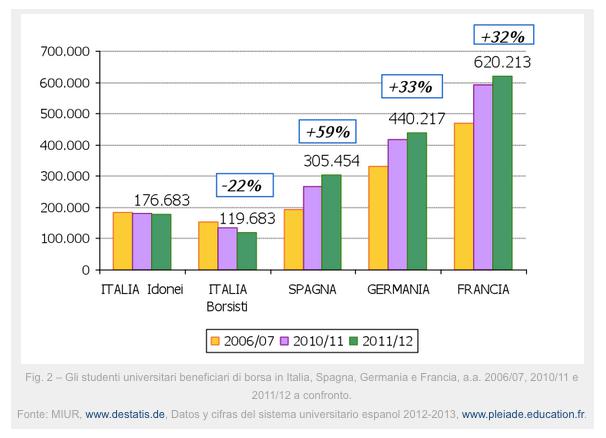

Chiaramente noi guardiamo a questo dato con preoccupazione. Siamo già il Paese fanalino di coda per numero di giovani laureati – siamo stati superati anche dalla Turchia – e ciò nonostante le immatricolazioni sono in calo. Per quanto le cause di questo calo siano molteplici (ad es. il sopra citato aumento delle tasse, l’abuso degli accessi programmati in moltissimi corsi, la propaganda ossessiva e millantatrice di molta stampa che agita lo spettro della disoccupazione per i laureati senza spiegare che per i diplomati va persino peggio), è evidente che la scarsità di finanziamenti al diritto allo studio abbia contribuito in modo importante a questo ritardo.

Purtroppo, non sembra che il problema interessi granché il Governo: basta pensare che nella prima versione della legge di stabilità 2016 non vi era nemmeno un euro e che, nonostante i ripetuti appelli delle associazioni studentesche, il Governo non ha fatto nulla per arginare i contraccolpi della riforma del calcolo dell’ISEE: molti studenti, a parità di condizione socio-economica, si sono ritrovati improvvisamente “non idonei” alla borsa di studio, solo perché il MIUR non si è preso la briga di adeguare i parametri per l’accesso alla borsa alle nuove modalità di calcolo ISEE.

Tra il 2008 e il 2014 – questi i dati dell’European University Association Public Funding Observatory – l’investimento pubblico si è ridotto del 21% in termini reali. Ma in Spagna e in altri Paesi europei la situazione è molto diversa. Quali le ragioni di questa differenza?

La situazione in Europa anziché migliorare, negli ultimi anni si è aggravata: basta considerare che la spesa pubblica in ricerca è aumentata del 15% dal 2009 in Germania, mentre, ad esempio, in Italia, nello stesso periodo, è diminuita di quasi il 20%. Per effetto delle cosiddette politiche di austerità, adottate secondo convinzioni ideologiche ma i cui fondamenti teorici sono stati smentiti dai dati, la dinamica della crisi non ha fatto altro che accentuare divergenze strutturali tra le economie dell’eurozona, che a loro volta precedono perfino l’introduzione della moneta unica.

L’apprendimento lungo l’intero arco della vita è uno dei pilastri dell’Unione Europea. Per quali Paesi europei è effettivamente valido?

È valido per qui Paesi in cui il sistema produttivo ancora richiede personale con istruzione superiore. La contrazione delle risorse umane nei settori dell’Università̀ e della ricerca nei Paesi mediterranei – accentuatasi ulteriormente per effetto dei tagli alla spesa pubblica dovuti alle politiche di austerità̀ – finisce persino con l’essere coerente con la scarsa richiesta che ne fa il sistema economico, dato il maggior peso che in questi Paesi detengono i settori tradizionali. In altri termini, l’arretramento dei sistemi nazionali d’innovazione nei Paesi dell’Europa meridionale, una volta innescatosi, non fa che auto alimentarsi, aggravando sempre di più̀ le prospettive di sviluppo di queste economie. Le differenze di crescita tra Paesi europei sono, dunque, chiara espressione di una disomogenea capacità di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e d’innovazione dei loro sistemi produttivi. Nei Paesi dell’Europa meridionale la bassa spesa in ricerca attribuibile all’industria è il segno della marginale presenza di settori avanzati, nei quali è invece più̀ elevata la propensione all’investimento in ricerca. Questa marginalità̀ dei settori avanzati implica a sua volta una crescente marginalità̀ di questi Paesi con una perdita complessiva di potenziale di sviluppo economico.

L’Italia è stato l’ultimo Paese europeo a dotarsi di una Agenzia Nazionale di Valutazione, che è diventata operativa nel 2011. Si può trarre un primo bilancio del suo operato?

L’operato dell’Anvur è stato disastroso da ogni punto di vista. Tecnicamente sono state adottati criteri di valutazione, come l’uso della bibliometria automatica, che non solo sono criticati a livello internazionale ma che in alcuni Paesi sono stati esplicitamente giudicati inadeguati, per esempio nel Regno Unito. Inoltre, l’operato dell’agenzia è stato caratterizzato da una opacità generalizzata nell’uso dei dati, cosa che ha generato perfino un contenzioso legale. L’Anvur ha fatto il drammatico errore di non studiare in dettaglio esperienze di valutazione in altri Paesi, a cominciare proprio dal Regno Unito dove una agenzia simile è stata introdotta trent’anni fa. Inoltre l’Anvur è assai costosa. Per rendere l’idea, se si rapportano i costi al numero di delibere (contando anche quelle di cui – e sono la quasi totalità – si conosce solo l’esistenza, ma non il contenuto, visto che non sono state pubblicate) si ottiene una media di 100,000 euro a delibera. Siamo dell’idea che l’agenzia debba essere ripensata daccapo.

Il network Roars si pone come obiettivo di intervenire nella discussione avendo per interlocutori coloro che devono gestire il processo di trasformazione dell’Università italiana. Che tipo di ascolto e contributi avete fino ad ora ricevuto?

L’ascolto, in termini di letture e conoscenza di Roars fra ricercatori e accademici è molto buono: riceviamo diverse migliaia di visite al giorno (abbiamo superato i 12 milioni di visite complessive in quattro anni) e abbiamo un gruppo facebook con più di 10.000 membri. Otteniamo anche numerosi contributi da colleghi di tutte le discipline, sia sotto forma di articoli che come commenti. A quattro anni dalla nascita, potremmo dire che RoarsS è diventato una lettura imprescindibile per tutti coloro che si occupano di Università. In genere, pur avendo numerosi contatti, fatichiamo a farci sentire dal mondo politico, ciò è dovuto soprattutto al fatto che la politica italiana non considera prioritario l’investimento in formazione e ricerca e in genere preferisce affidarsi, piuttosto che ad analisi critiche ben documentate, a un ristretto numero di consiglieri spesso portatori di istanze particolari.

In uno degli più recenti interventi presenti sul vostro sito si mette a confronto l’Università di Cambridge con quella di Pisa. Emergono risultati inquietanti: “il finanziamento che Cambridge ottiene dal Research Council è maggiore di tutto il finanziamento MIUR per il totale delle Università italiane”. La qualità dell’insegnamento è principalmente una questione di differenza di investimenti?

Gli investimenti impattano prevalentemente sulla ricerca. Ciò detto, è chiaro che essi toccano anche la didattica, non solo per quel che riguarda le strutture (aule, strumenti didattici ecc.), ma anche per quanto concerne il personale docente. In assenza di risorse non sono possibili nuovi ingressi e questo certamente danneggia la didattica. Da ultimo: spesso una buona ricerca genera una buona didattica.

A settembre scorso si è tenuta una tavola rotonda co-organizzata da Roars dal titolo “Le università italiane: Nord, Centro e Sud tra competizione e sopravvivenza”. Quali sono i dati più significativi che ne sono emersi? È vero che l’Italia produce troppi laureati? È possibile fare una stima dei laureati che andranno all’estero nei prossimi anni per esercitare il loro “diritto al lavoro”?

Uno dei temi centrali che è stato messo in evidenza riguarda uno degli effetti più vistosi del futuro che ci sta assicurando la meritocrazia all’italiana: la grande fuga dal Sud di giovani studenti e giovani laureati. Ci sono certamente profonde ragioni storiche nell’arretratezza del Meridione, già evidenti dall’unità d’Italia. Tuttavia, dopo innegabili miglioramenti dal Dopoguerra, la situazione è peggiorata in maniera evidente dall’inizio della crisi a oggi. In Italia il conto della crisi è stato pagato con un tasso di disoccupazione che si è raddoppiato dallo scoppio della crisi finanziaria a oggi, raggiungendo il 12,7% nel 2015. Il problema del Meridione, e dunque di tutto il Paese, è che mentre il tasso di disoccupazione è del 9.5% al Nord, raggiunge il 20,5% al Sud. Come effetto delle politiche in corso, questo squilibrio ha, un’unica prospettiva: quella di aumentare. Il flusso di forza lavoro qualificata da Sud a Nord è inesorabile così come l’impoverimento degli atenei del Sud, che sembrano condannati a chiudere o a diventare una sorta di licei di terz’ordine. Come scrive l’economista Gianfranco Viesti: “Negli ultimi anni, l’investimento pubblico nell’istruzione universitaria nel nostro Paese si è profondamente modificato. In estrema sintesi, tre sono stati i principali cambiamenti: 1) una forte riduzione del suo ammontare; 2) una ripartizione asimmetrica di questa riduzione fra le sedi universitarie e le grandi circoscrizioni territoriali; 3) l’entrata in funzione di meccanismi di allocazione delle risorse assai discutibili, che tendono ad avere un effetto cumulato nel tempo. Tutto ciò può rapidamente portare, senza ulteriori interventi, ad un ulteriore, drastico ridimensionamento di alcune sedi universitarie o alla loro definitiva chiusura”. Questo disegno di dismissione, mai discusso in sede politica, è attuato attraverso valutazioni tecnocratiche, vendute come neutrali e diffusamente accettate nella classe accademica che confonde collanine di vetro colorato con collanine d’oro: è sufficiente che ci sia scritto sopra “valutazione” e “meritocrazia”.