Giancarlo Siani aveva 26 anni e la fame di verità. A Torre Annunziata faceva il cronista di nera, ma andare a fondo, capire i meccanismi di potere che vigevano sul territorio e denunciare l’ingiustizia era il pane che cercava. Sporcarsi le mani di verità aveva attirato gli sguardi biechi di chi quella verità l’aveva sempre seppellita e voleva continuare a farlo. Giancarlo Siani viene ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. Giancarlo Siani viene ucciso a metà, però, perché il patrimonio che ha lasciato, fatto di coraggio e coscienza, resta vivo in chi non soltanto un giorno l’anno, ma quotidianamente, crede e porta avanti con convinzione un mestiere che deve nutrirsi dello stesso impegno civile che alimentava Siani.

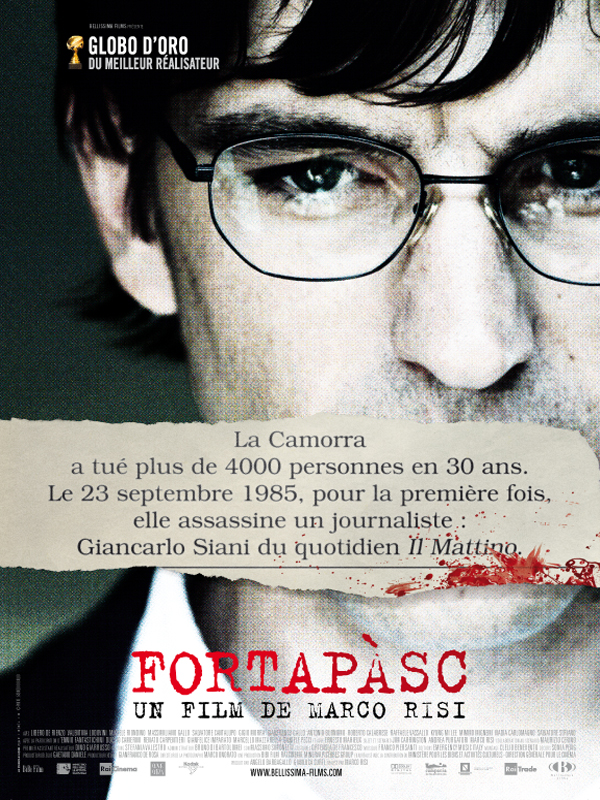

Dalla storia di Giancarlo è nato un film: in Fortapàsc si ripercorrono le ultime fasi della vita del giornalista, dalle soddisfazioni del cronista alle indagini dell’inchiesta che ha segnato la sua condanna a morte. A parlarne con Articolo21 è Andrea Purgatori, sceneggiatore del film uscito nel 2009 e diretto da Marco Risi.

A 30 anni dalla morte di Giancarlo Siani, che cosa ci resta del cronista scomodo di Torre Annunziata?

Ci resta una lezione di professionismo, una lezione importante anche sul piano del coraggio e questa è la cosa principale. Senza mai dimenticare che Siani è stato l’unico giornalista ucciso dalla camorra e quindi, da questo punto di vista, è un simbolo ed è anche un personaggio che bisogna conservare nella memoria, perché poi la camorra ha ucciso Siani ma continua a vivere. La lezione che ci ha lasciato Siani è una lezione che bisogna continuare. È questo il senso del ricordo nei trent’anni dalla sua morte.

Parlando invece di Fortapasc, il Capitano dei Carabinieri dopo l’ennesimo morto per mano della camorra si domanda: «Che razza di Paese è questo che arriviamo sempre tardi?». Che cosa è cambiato in 30 anni? Continuiamo ad arrivare dopo? Anche alla luce degli ultimi eventi di cronaca, come il funerale show dei Casamonica a Roma.

Quella frase era riferita alle mafie in generale e poi si può dire che, se lo Stato ci si mette, le mafie possono essere se non completamente sconfitte, sicuramente ridimensionate e ridotte ai minimi termini come è successo per Cosa Nostra. La Sicilia, secondo me, è stato un laboratorio molto interessante. Anche se ridurre Cosa nostra ai minimi termini non significa aver ridotto una mentalità mafiosa, che, purtroppo, in qualche modo, invece, si è espansa nel resto del Paese, come metodologia anche nei rapporti d’affari e nella convivenza civile. Purtroppo quello è un modello, un’attitudine che come un virus si è espansa. Per quanto riguarda la Campania, purtroppo lo vediamo ancora adesso, il problema è molto serio. Il fatto di arrivare in ritardo, ripeto, da una parte ha a che fare con un humus sociale, ma dall’altra ha a che fare con l’assoluta mancanza di alternative. Questo vale anche per la ‘ndrangheta che, al momento, è la mafia più forte, anche a livello internazionale. Voglio dire, che cosa ha costruito lo Stato sul piano dell’alternativa, rispetto alla “ricchezza” che le mafie distribuiscono a chi si adatta a lavorare per loro? Nulla o quasi nulla. Naturalmente se non si fa questo si può sconfiggere la cupola mafiosa, ma non la rete di tessuto su cui la mafia ha prosperato e prospera. Questa è la questione sostanziale. Quindi arrivare in ritardo allora era un arrivare in ritardo rispetto alla capacità investigativa e alla voglia di andare fino in fondo; adesso arrivare in ritardo significa non aver capito che comunque non basta combattere le mafie: bisogna offrire delle alternative, offrire lavoro, offrire dignità sociale nei luoghi in cui le mafie prosperano.

Una delle scene più forti del film è sicuramente quella sulla spiaggia, quando, già trasferito alla sede di Napoli del Mattino, Siani informa il vecchio direttore dell’inchiesta che sta portando avanti sugli appalti. È forte perché dipinge in modo crudo il giornalismo. Ci sono due categorie di giornalisti – dice Sasà – i giornalisti “giornalisti”, quelli che si sporcano le mani con la verità, e i giornalisti “impiegati”. L’Italia, continua Sasà, non è un Paese per i giornalisti “giornalisti”. La storia di Siani conferma le parole del vecchio direttore, ma quanto è ancora difficile oggi fare il giornalista giornalista?

È molto difficile perché, in realtà, non si è mai rotto il cordone ombelicale tra la necessità per un Paese democratico, civile di avere un’informazione indipendente e libera e i padroni dell’informazione che perseguono interessi diversi. Questo è un Paese in cui non esistono editori puri, ma esistono finanzieri, banchieri, industriali, fabbricanti di frigoriferi piuttosto che di scarpe, automobili, assicuratori, padroni della sanità che comprano i giornali per stabilire un rapporto con il potere politico a cui chiedono dei favori o da cui pretendono dei favori. Se non si rompe questo cordone ombelicale, nessun editore ha interesse ad avere l’informazione informazione, ma ha interesse ad avere un’informazione asservita. Questo è il punto cruciale attorno al quale bisognerebbe interrogarsi. E poi il secondo ragionamento ha a che fare con la precarietà di questo lavoro: l’ultimo contratto nazionale dei giornalisti ha svenduto i precari a favore dei giornalisti privilegiati, facendo un favore agli editori e, secondo me, in qualche modo, tagliando le gambe al futuro dell’informazione. Nonostante questo, però, è pieno di giornalisti precari che rischiano la pelle pur di raccontarci cosa succede nelle città o nei luoghi in cui vivono.

Proprio a tal proposito, le storie di minacce a cronisti da parte della criminalità organizzata sono tantissime – da Nello Trocchia a Lirio Abbate, da Federica Angeli a Roberto Saviano – che cosa si può fare per contrastare l’indifferenza in cui sono seppellite – che poi è la stessa che ha ucciso Giancarlo?

Bisogna, secondo me, da una parte, non smettere mai di parlarne e di raccontare e, dall’altra, tenere alta la guardia senza considerare il fenomeno mafioso come un fenomeno di routine o fisiologico. La mafia è qualcosa che va raccontata, perché più la si rende pubblica e trasparente e più le si fa del male. In fin dei conti, le mafie hanno sempre prosperato nell’ombra – che poi è stata la strategia di Provenzano quando ha interrotto il momento di confronto tra i corleonesi e lo Stato, cioè l’immersione per cercare di salvare gli affari senza dare troppo fastidio, ma questo non vuol dire, appunto, che le mafie sono finite, vuol dire che hanno semplicemente cambiato il modo in cui si organizzano.

Siani disse che le persone per scegliere devono conoscere i fatti e quello che il giornalista “giornalista” dovrebbe fare è informare. Questo dell’impegno civile era un tratto caratteristico di Siani, ma affatto scontato nel mondo del giornalismo. Quanto è importante questo aspetto in questa professione?

È importantissimo. Noi dobbiamo considerare che l’informazione non è un bene di lusso o un bene marginale, ma è un bene primario. Nel senso che se io ho un’informazione compiuta e un’informazione indipendente, nel momento in cui vengo chiamato ad esprimere un giudizio politico sul funzionamento delle istituzioni, ho gli strumenti per poter valutare e decidere cosa devo fare. Se, invece, l’informazione che ho è parziale o comunque è un’informazione che non mi consente di esprimere un giudizio perché non mi dà tutti gli elementi per poterlo fare, questo è un bullus alla democrazia. Noi dobbiamo intendere l’informazione come un bene assolutamente primario e, di conseguenza, dobbiamo fare in modo che il giornalismo non abbia né paura né faccia un passo indietro rispetto al racconto quotidiano dei fatti e rispetto a suo essere cane da guardia del funzionamento istituzionale a tutti i livelli.