Il 14 Aprile 2014, 267 studentesse di una scuola di Chibok, Nigeria, sono state rapite dal gruppo terrorista islamico “Boko Haram”. La loro colpa: il Cristianesimo, principale prodotto di quella cultura occidentale condannata dalla stessa etimologia dell’organizzazione (“divieto al culto occidentale”).

I taliban di Boko Haram credono nell’integralismo della Sharia, la legge islamica di cui propongono una lettura aggressiva e votata alla violenza. Il volto coperto e le armi da fuoco sono i tratti distintivi di un’associazione che, fondata nel 2002, è riuscita a radicarsi in modo capillare su buona parte del territorio nigeriano.

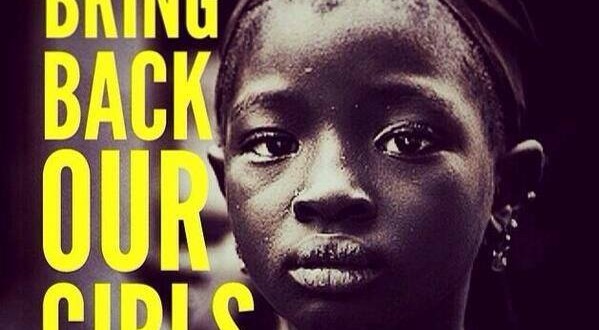

Lo sdegno seguito al sequestro di massa ha assunto un eco internazionale, mentre media e social network hanno espresso la propria indignazione attraverso l’ashtag #BringBackOurGirls, vero e proprio motto di una campagna solidale per la liberazione delle ragazze.

Nelle settimane successive, l’iniziale grido di rabbia è andato diradandosi nel vuoto, soffocato dalle poche informazioni e dall’apatica indolenza delle autorità africane. Il volume delle rivendicazioni si è abbassato al decorrere dei giorni sino a tramutarsi nel rassegnato silenzio di una situazione abbandonata.

A circa quattro mesi di distanza, in data 20 novembre, il reportage dell’organizzazione non governativa internazionale Humans Rights Watch, “Those terrible weeks in their champs”, rappresenta un documento di grande valore per rispondere a molti dei punti interrogativi rimasti in sospeso sulla questione.

Il testo è il risultato del lavoro combinato di Mausi Segun, ricercatore nigeriano e Samer Muscati, membro per la “Divisione dei diritti umani” di Humans Right Watch. Si tratta di un’indagine giornalistica a trecentosessanta gradi finalizzata a documentare e condannare le atrocità inflitte alle donne sequestrate.

Il report origina dalle testimonianze di 46 intervistate, 30 reduci e 16 testimoni diretti, capaci di rivivere, seppur a parole, le disumane vessazioni dei “campi di prigionia”.

Questa galleria degli orrori si snoda attraverso gelidi elenchi numerici: a partire dal 2009 si contano oltre 500 donne rapite e circa settemila civili rimasti vittime degli attacchi terroristici. Tra lo stato del Borno, Yobe e Adamawa, i militanti di Boko Haram hanno sfruttato l’alto tasso di corruzione di governi locali per prendere il controllo di una decina di città.

La trafila degli abusi riflette la sanguinaria violenza intrinseca al movimento: le donne vengono strappate dell’intimo quotidiano, trascinate nei campi e costrette a lavori forzati, matrimoni combinati e conversioni religiose. Le parole stampate si caricano di un afflato emotivo a cavallo fra la paura del ricordo e la frustrazione causata da apparati sanitari e di polizia incapaci di fronteggiare una situazione tanto delicata.

Sono trascorsi 315 giorni dal suddetto rapimento, e di 267 ragazze, hanno fatto ritorno in 57. In questo scenario tutt’altro che risolto, l’usurato #BringBackOurGirls rappresenta lo sbiadito ricordo di una “moda” temporanea. Non sappiamo quante studentesse potranno tornare a Chibok, quante potranno riabbracciare genitori e parenti o semplicemente quante siano riuscite a sopravvivere al periodo di prigionia. Il reportage ha fornito importanti dati ex post, trasmettendo al lettore le vibrazioni di un dolore sensibile e ribadendo ancora una volta la necessità di un intervento a livello internazionale.

Nella speranza di rivedere presto “le nostre ragazze”, tra le tante raccomandazioni avanzate dal reportage di HRW mi sento di proporne una mia: PARLATE, SCRIVETE E DATE SFOGO ALLA MEMORIA perché il silenzio è solo un’arma in più nel già vasto arsenale dei taliban islamici.

Per maggiori informazioni e curiosità, questo è il link del reportage di HRW: http://features.hrw.org/