Il sipario si alza sul Medio Oriente, le luci posizionate per illuminare a giorno la Siria: dopo mesi di massacri quotidiani, urla strazianti, cecchini ai balconi, amputazioni, sangue a rivoli, il mondo si è accorto di ciò che sta accadendo. Il supposto uso di armi chimiche ha fatto balzare la negletta Siria al primo posto nei titoli dei giornali, come se quei 355 morti fossero vittime differenti dalle altre migliaia sepolte nel oblio e nella polvere. Dall’inizio del conflitto, secondo un bilancio non aggiornato dell’ONU, le vittime sarebbero 100.000. Ma il dramma non rispetta i confini disegnati sulle mappe dall’uomo. Anche al di là della frontiera siriana, la situazione si fa via via più tesa: l’organizzazione statunitense Human Rights Watch ha denunciato l’ormai totale chiusura di molti valichi da parte di Iraq, Giordania e Turchia.

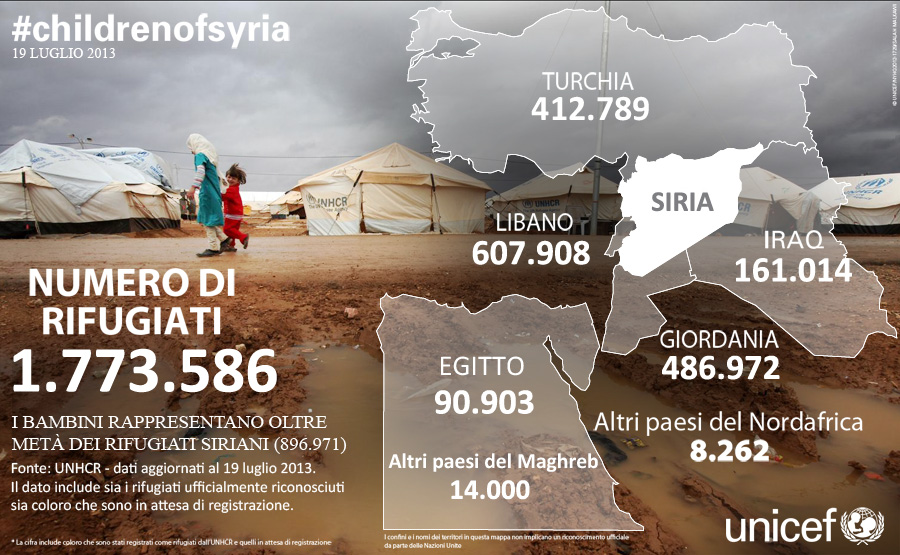

Migliaia di siriani in fuga dalla guerra vengono respinti alle frontiere, rimanendo bloccati lungo le zone di confine della Siria. L’unico paese che ancora li accoglie è il Libano, dove secondo le stime ufficiali dell’Alto Commissariato per i Rifugiati sono stati registrati oltre 550.000 siriani in fuga dal conflitto. In Giordania si trovano 480.000 siriani, in Turchia 387.000 e in Iraq 158.000. E proprio il Libano è sull’orlo del baratro, come dimostrano gli attentati a Beirut del 15 agosto e a Tripoli del 23 agosto, generati dalle tensioni importate dalla vicina Siria e dall’Egitto e da un’instabilità interna dovuta al protrarsi dell’attesa per le elezioni politiche, previste per fine maggio e non ancora convocate.

A questo si somma l’arrivo di migliaia di siriani disperati, traumatizzati, senza più nulla, ingestibili nel numero. Molti di loro sono siriani-palestinesi, stipati ora nei campi profughi che dal 1948 costellano la regione. Già sovraffollati, e carenti nei servizi di base (acqua, elettricità, e soprattutto spazio), in questi luoghi la disperazione del popolo scacciato dalla nascita di Israele si moltiplica nella certezza che quella odierna possa essere una nuova Nakba. Come riferito da Olga Ambrosanio di ULAIA ArteSud onlus, la situazione abitativa è al limite: “Dalle porte mezze aperte di garage e di vecchi rifugi dismessi, la luce fioca che si alterna a quelle delle candele per la cronica mancanza di corrente, lascia intravedere persone sedute a terra ammutolite dallo sgomento per ciò da cui sono scappate ed incredule per quanto invece hanno trovato…Segmentando i dati, il 46% delle abitazioni risulta abitato da almeno 10 persone ed il 27% da più di 15. Ed è da tenere in considerazione che il 59% dei rifugi è costituito da una sola stanza. L’affollamento e la precarietà si aggiungono ad uno stato di salute precario per le esperienze traumatiche subite: il 53,4% ha avuto distrutta la propria casa, il 20,6% ha visto parenti morire, il 13,9% ha riportato danni al corpo, il 7,9% ha subito intimidazioni ed il 3% la detenzione”.

“Non sono le statistiche che ricevo a turbarmi o l’affollamento nelle sistemazioni provvisorie talvolta senza bagni ed acqua corrente o la povertà di alcuni, ma il toccare con mano quanto la guerra abbia devastato di nuovo anche quei palestinesi che in Siria avevano trovato il loro equilibrio tra la vita sociale, affettiva e lavorativa. Per la sopravvivenza gli aiuti arrivano da alcune organizzazioni sotto forma di coupon, di vestiario, di pacchi di alimenti, di medicine, ma alla salute mentale, come spesso accade, sono in pochi a pensarci. Il personale qualificato dell’ONG Beit Atfal Assumoud, che opera sul posto, sta collassando per trattare il maggior numero di casi, la direzione non ha abbastanza risorse per assumere altri operatori”, racconta Olga Ambrosiano.

In questi giorni, è partita una sottoscrizione straordinaria, lanciata dal “Comitato per non dimenticare Sabra e Chatila” e sostenuta dalla Rete Romana di Solidarietà al Popolo Palestinese, in favore dei rifugiati che dalla Siria hanno raggiunto il Libano, per aiutare l’Associazione Beit Atfal Assomoud nel suo impegno quotidiano di assistenza ai profughi in Libano.

Una goccia di umanità in un mare di dolore e disperazione, nella speranza che qualcosa cambi e che la “cura” proposta dall’Occidente sia diversa da quella militare, che provocherebbe solo l’aggravarsi di una cancrena che già devasta il corpo del Medio Oriente.